Roi et régicide

Satire, peinture et politique sous la Monarchie de Juillet

Résumé

Extrait

Table des matières

Table des matières

- Remerciements

- Introduction

- Première partie : Roi

- Boum !

- Jouer avec le feu

- Rex ex machina

- Essuyer les larmes, laver le sang

- Introitus

- Versailles

- Imago regis

- Kaléidoscopies

- Deuxième partie : Régicide

- Voir ou être visé

- Baraque de jugerie

- Le grand atelier

- Lunette et lorgnette

- Bicêtre, 19–20 février 1836

- Murderabilia

- « Un Loup peu délicat »

- Race et classe

- Inventer la poudre

- Peintures clandestines

- Épilogue : Le Temple de l’œil

- Liste des illustrations

- Bibliographie

- Index des noms de personnes

Introduction

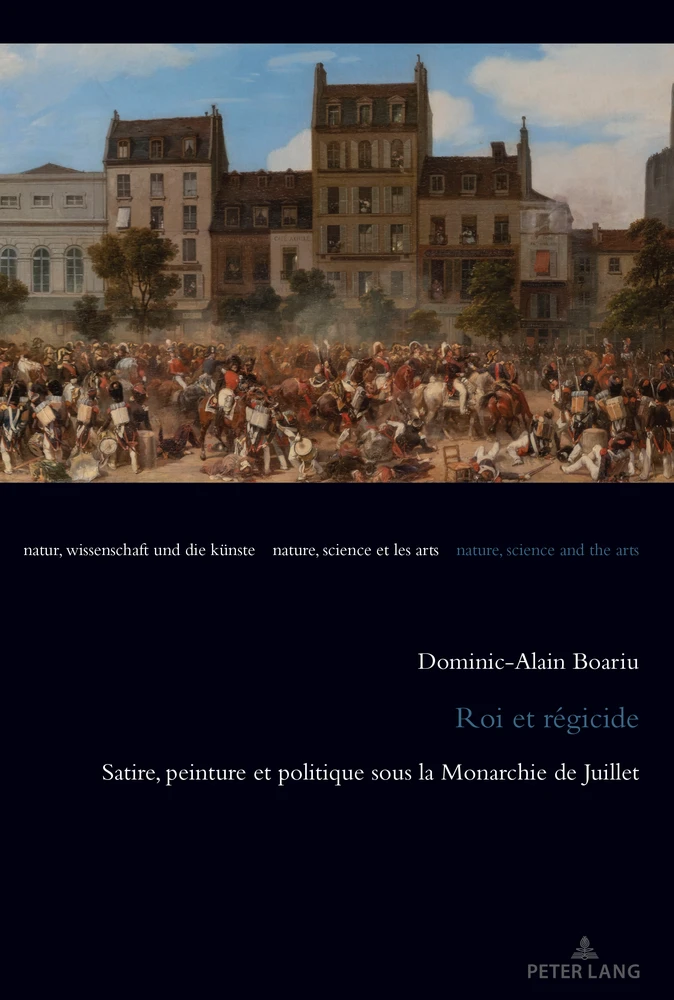

De tous les attentats à la vie de Louis-Philippe d’Orléans, celui de Giuseppe Fieschi, perpétré le 28 juillet 1835 sur le boulevard du Temple, a été non seulement le plus meurtrier mais aussi le plus retentissant. Pourtant bien connu des historiens, cet événement n’a jamais fait l’objet d’une étude approfondie prenant en compte ses implications visuelles. Cet ouvrage tentera d’y remédier. Conditionnée par diverses emprises doctrinales, l’historiographie a longtemps boudé la monarchie de Juillet, accordant plus d’attention aux détracteurs du roi-citoyen qu’à ses efforts de légitimation, autrement dit, plus concentrée sur sa déconstruction que sur sa construction. Il me semble qu’il est important, pourtant, de saisir les deux facettes en même temps. Cette hybridité revêt simultanément plusieurs natures : historique, politique, artistique et scopique. Historique en ce que, héritière d’une longue tradition aulique d’ancien régime, la monarchie de Juillet a dû s’accommoder de la modernité de son siècle. Politique par le simple trait d’union qui unit le roi au citoyen, et par le régime constitutionnel et censitaire qui proclame ce lien. Artistique par la négociation entre haute culture et basse culture, entre palais et boulevard, entre grand art (peinture) et art populaire (caricature). Enfin, scopique tant la première moitié du XIXe siècle marque les balbutiements des mass media, d’une culture populaire liquide qui s’infiltre aussi bien dans les musées, les salons, la presse, que dans le théâtre ou la vie de boulevard. Le sérieux de la monarchie a dû apprivoiser, contester et se servir de cette culture du divertissement. Les changements politiques incessants, l’imbrication des situations, la profusion des textes, le rayonnement des images pendant la monarchie de Juillet sont à la fois fascinants et intimidants. Cette mixture hétéroclite, complémentaire et contradictoire s’offre pourtant à l’analyse. Du lys à la cocarde, le roi même est mis sous le signe de cette hybridité, tiraillé comme il l’était entre tentations absolutistes et désir de faire corps avec la nation à laquelle il devait sa couronne. Mais, faisant fi des promesses concédées pendant les Trois Glorieuses, le roi des barricades rentre petit à petit au palais ; comme l’écrit si justement Guy Antonetti : « il est vrai qu’à l’issue de la Révolution de 1830, dans cet immense charivari mené par les glorieux combattants du peuple, il a bien fallu donner le change, subir sans sourciller la démagogie des familiarités, ‘faire simple’, mais après quelques mois de ‘populacerie’, la dignité, les distances, les bienséances ont été rétablies ».

Pour concevoir le roi-citoyen, l’historien doit acquiescer à une sorte de « persistance rétinienne » et envisager la figure du monarque comme surgissant du battement même de ses contraires à la manière d’un thaumatrope : sur l’avers la peinture officielle, sur le revers la caricature. Cette bipolarité action-réaction est la condition sine qua non pour saisir l’imago regis. L’ambition de ce livre est de décrire précisément ce mouvement et de se pencher sur les opinions de plus en plus hostiles à l’égard du roi, que celui-ci arrive, du moins provisoirement, à mettre en sourdine. Il traite de ce basculement qui « coïncide – comme formulé par Grégoire Franconie – avec les années de crispation du pouvoir monarchique ». Les spécialistes de la caricature évoquent souvent l’attentat de Fieschi pour expliquer ses répercussions (lois de Septembre), mais la possibilité que la Machine infernale de Fieschi ait été « allumée » par la presse est rarement évoquée. Comment de graphique la violence est-elle devenue physique ? Où s’arrête la liberté de la presse et où commence le crime de lèse-majesté ? Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de passer en revue l’arsenal sémiotique du roi (portraits officiels, parades militaires) et son érosion immédiate, provoquée par la contestation satirique. Autrement dit, de saisir le passage du vu au visé dans lequel se tapit le crime de Fieschi.

Du roi au régicide, du bain de foule au bain de sang, de l’attentat à la décapitation de Fieschi, la structure du livre est premièrement narrative. Cela permet des incursions et des va-et-vient dans l’histoire de l’attentat en particulier et de la monarchie en général. J’interroge tour à tour le rite ancestral de la parade militaire, les séditions graphiques qui en perturbent le protocole, la réplique légale aux affronts des caricaturistes, la dette des larmes payée aux victimes de l’attentat, l’union inespérée entre l’Autel et le Trône favorisée par les événements, la mise en branle de cette deuxième « machine » – au sens grec de mêchanê, à savoir « ruse » – qu’est la propagande royale par la construction du musée de Versailles. S’ensuit, dans la deuxième partie du livre, la relation compliquée que la monarchie entretenait avec la mémoire picturale de l’attentat, la réaction pénale à la Cour de pairs, le spectacle public de l’exécution de Fieschi et de ses complices, l’alliance privée entre art, pouvoir et médecine qui se noue à l’Hôpital de Bicêtre devant les têtes coupées.

Deuxièmement, la structure binaire du livre invite à considérer les contraires de la monarchie de Juillet sous forme d’un diptyque unissant indéfectiblement le roi et l’envers du roi, d’un dialogue entre une tête couronnée et une tête coupée, entre une tête de poire et une tête allumée. Cette réciprocité antithétique oblige à dresser les deux portraits. Louis-Philippe avait le « triste orgueil de porter une couronne mal acquise, toujours chancelante sur sa tête, qui devait en tomber comme elle était venue » (Duchesse de Maillé, Mémoires). Hybride, si ce n’est « bâtard », le double corps du roi n’a jamais été autant contesté. Pour les légitimistes, c’est un roi des Français et non de France, un roi fait et non né. Pour les bonapartistes, son pacifisme mou est ennuyant. Aux yeux des républicains, il avait bafoué les principes de la Révolution. Il m’a fallu scruter attentivement sa persona pour comprendre les stratégies subtiles qu’il a mises en œuvre pour se reprendre, cesser de gouverner et enfin régner. Oint par la poudre de la Machine infernale, Louis-Philippe a profité de l’attentat de Fieschi pour redorer son blason. Sa légitimité tant persiflée s’est faite autorité. À l’opposé, sorti de son anonymat, Fieschi jouit pleinement de sa célébrité passagère en posant à la Cour des pairs, mais son image n’existe que de blessure en coupure pour sombrer aussitôt dans l’oubli : son exécution n’est que rarement représentée, l’effigie de sa tête coupée n’est jamais montrée. L’écriture tant espérée de sa biographie ne sera pas le catéchisme des anarchistes. De ce réseau de tensions et opacités, de l’apparaître au disparaître, j’ai voulu interroger le devenir-image de chacun d’entre eux, sonder l’« obscure complicité » (Jacques Derrida) qui unit politiquement Giuseppe Fieschi à Louis-Philippe d’Orléans, en étant conscient qu’aucune étude rigoureuse sur l’attentat de la Machine infernale ne peut séparer le regard de sa cible. Le roi a bricolé astucieusement sa figure par l’entremise des portraits officiels et surtout par la mise en œuvre d’un dispositif encomiastique donné en pâture aux yeux : le musée de Versailles, dédié à toutes les gloires de la France, mais surtout à la sienne. Le soft power de Louis-Philippe n’est que l’art politique d’accommoder ou dissimuler ses intentions. À cette retenue subtile, Fieschi oppose sa nature brute. Il utilise tous les outils mis à sa disposition pour nourrir sa notoriété éphémère. Ses tentatives pitoyables pour construire sa gloire seront paradoxalement anéanties par son portrait lui-même, puisque sa postérité est à tout jamais figée dans la représentation de sa tête coupée, dans la négation de sa mémoire, dans l’image infamante qui hante son souvenir.

Le déchaînement de la Machine infernale déborde du Boulevard du Temple pour affecter l’histoire par un déferlement d’images ; elle interfère avec l’onde visuelle qui traverse le siècle. Cette péripétie interrompt physiquement la linéarité du cortège pour créer un nouvel embranchement de l’histoire, elle met en crise la narration sans pour autant faire tache aveugle dans la grande sphère des images.

« L’œil des Parisiens consomme des feux d’artifice de cent mille francs, des palais de deux kilomètres de longueur sur soixante pieds de hauteur en verres multicolores, des féeries à quatre théâtres tous les soirs, des panoramas renaissants, des expositions continuelles, des mondes de douleurs, des univers de joie en promenade sur les boulevards ou errants dans les rues […], vingt mille ouvrages par an, mille caricatures, dix mille vignettes, lithographies et gravures » (Honoré de Balzac, Le diable à Paris).

L’onde de cette iconosphère absorbe le souffle de la Machine infernale et la dilue dans son propre pullulement visuel par la sublimation de la peinture ou par l’appropriation dramaturgique. L’attentat de Fieschi (history) se métamorphose en un récit (story) qui s’encastre entre deux obturateurs : le couperet de la guillotine comme terminus du visible et l’obturateur du daguerréotype comme son incipit. Ce sont les deux charnières hautement symboliques qui consolident la structure de ce livre, les parenthèses scopiques entre lesquelles j’ai déployé mes arguments. Joints à la détonation de la Machine infernale, ces arrêts sur image incitent à envisager la modernité de la première moitié du XIXe siècle à l’aune de la fragmentation du réel qui marque ontologiquement la bios parisienne.

Ce que j’appelle Histoire n’est finalement qu’un prétexte pour questionner ce que Walter Benjamin appelait « l’inconscient optique », l’acquisition d’une omnivoyance comme dévoration et rédemption à la fois : « Glorifier le culte des images (ma grande, mon unique, ma primitive passion) » (Baudelaire). Les deux parenthèses choisies contiennent la liste vertigineuse des dispositifs optiques et des cadrages exposés tout au long de ce livre : le tableau, le musée, la lorgnette, le panorama, la Machine infernale, le peep-show, le théâtre, le daguerréotype. Ces stimuli satisfont au désir de maîtrise, à l’envie de faire sien le visible pour le meilleur (édification) et pour le pire (aliénation). À aucun moment de l’histoire, la monarchie française n’a dû autant se rendre à l’évidence que l’effritement du pouvoir est parfois soumis à des forces imperceptibles qui ternissent irrémédiablement son aura. La monarchie ne s’épuise pas seulement dans la saturation de son image ou dans les tumultes révolutionnaires qui la contestent, elle succombe parfois à des instances visuelles supérieures qui l’excèdent. La photographie en est une. Préludant la « mise au point » et le « tir » photographique, même raté, l’attentat de Fieschi a troublé à jamais l’histoire de la monarchie française en signant symboliquement son arrêt de mort comme institution iconique.

Travailler sur la monarchie de Juillet et son rapport aux images à la confluence de trois domaines – historique, politique, optique – est pour l’historien de l’art à la fois un privilège et un désespoir. Privilège pour le mirage exposé plus haut et désespoir car, sorti des voies tracées (les grands noms, les grandes avenues, les styles, le Salon, les ateliers), perdu dans les méandres des textes mineurs et des coupures de presse, il se comporte, comme le voulait Walter Benjamin, en chiffonnier ordinaire, abasourdi par l’attentat, subissant à sa façon les mots d’un siècle fébrile où tout se côtoie, se frotte, se bariole. Dans un tel contexte, que peut encore signifier « donner à voir », quelle est la « part de l’œil » de l’histoire ?

Résumé des informations

- Pages

- 474

- Année de publication

- 2024

- ISBN (PDF)

- 9783034347853

- ISBN (ePUB)

- 9783034347860

- ISBN (Broché)

- 9783034334921

- DOI

- 10.3726/b21306

- Langue

- français

- Date de parution

- 2024 (Avril)

- Mots Clés (Keywords)

- Louis-Philippe d’Orléans Giuseppe Fieschi attentat machine infernale Garde nationale caricature mouvement républicain peinture militaire peinture animalière Boulevard du Temple

- Publié

- Lausanne, Berlin, Bruxelles, Chennai, New York, Oxford, 2024. 474 p., 28 ill. en couleurs, 87 ill. n/b.

- Sécurité des produits

- Peter Lang Group AG