Anfänge der Musiksoziologie

Russisch-sowjetische Quellen, 1900–1930

Summary

Excerpt

Table Of Contents

- Cover

- Titel

- Copyright

- Autorenangaben

- Über das Buch

- Zitierfähigkeit des eBooks

- Inhalt

- Zum Geleit

- Abstract

- 1. Zielsetzung und Forschungsstand

- 1.1. Zielsetzung

- 1.2. Forschungsstand

- 1.2.1. Westeuropäische Fachgeschichte

- 1.2.2. Russische Quellen in russischsprachiger Darstellung

- 1.2.3. Seitenblick

- 1.3. Methodische Anmerkungen

- 2. Einige Vorläufer der russischsprachigen Musiksoziologie

- 2.1. Französische Quellen

- 2.1.1. Hippolyte A. Taines „Milieutheorie“

- 2.1.2. Der Künstler und die Gesellschaft bei Jean-Marie Guyau

- 2.1.3. Die Tonkunst und die Gesellschaft bei Camille Bellaigue

- 2.1.4. Die Objektivierung des Werturteils bei Charles Lalo

- 2.1.4.1. Zur Erfassung der Werturteile

- 2.1.4.2. Lalos „soziologische Ästhetik“ neben Simmels „ästhetischer Soziologie“117

- 2.1.5. Eine zeitimmanente Analyse

- 2.2. Zwei Paradigmen in der westeuropäischen Kunstwissenschaft

- 2.3. Russischsprachige Texte des 19. Jahrhunderts

- 2.3.1. Vereinzelte Beiträge. Eine Soziologie von Anfang an

- 2.3.2. Musikalische Sozialgeschichte

- 2.3.3. Die Betrachtung der Tonsysteme

- 2.4. Arbeitshypothesen zur Schwelle des 20. Jahrhunderts

- 3. Russisch-sowjetische Quellen zwischen 1900 und 1930

- 3.1. Die Autoren und ihre Ansätze. Verteilung des Materials

- 3.2. Jaworkis Musikphilosophie als „Quintessenz“ des musiksoziologischen Denkens

- 3.2.1. Über den Zustand der Quellen

- 3.2.2. „Soziologische Musikgeschichte“. Eine Skizze

- 3.2.3. Zur rezeptionshistorischen Bedeutung

- 3.3. „Neue“ Musikgeschichtsschreibung des 20. Jahrhunderts

- 3.3.1. Lunatscharskis kulturpolitische Rolle und seine musiksoziologische Leistung

- 3.3.2. „Musiksoziologie im engeren Sinne“ als Gegenstand der Musikwissenschaft

- 3.3.2.1. Assafjew und die Bedeutung des musikalischen Alltags

- 3.3.2.2. Grubers musiksoziologische Fachbestimmung

- 3.3.2.3. Darwinismus oder eine Sozialisationstheorie?

- 3.3.3. „Das Wissen über die Musik“

- 3.3.4. Geschichte der musikalischen Stile oder Gattungstheorie

- 3.3.5. Losews „Musikalische Logik“

- 3.4. Rezeptions- und Interaktionstheorien

- 3.4.1. Geschmackstheorien. Das Werturteil und die Objektivierung der Musikästhetik

- 3.4.2. Musikalische Erfahrung und musikalische Erwartung

- 3.4.3. „Sender“ und „Empfänger“ – aber kein Medium

- 3.4.4. Geschichte der Musikkritik als Informationsquelle

- 3.4.5. Musikalischer Fortschritt

- 3.4.6. Soziologische Werkgeschichte

- 3.4.7. Musik und Ideologie

- 3.5. Musik als Ware, Hörer als Konsument

- 3.5.1. Sabaneevs Musikgeschichte im Lichte der Musikproduktion

- 3.5.2. Grubers Musikproduktion als methodischer Ansatz

- 3.5.3. Musikökonomik oder Musikpolitik?

- 3.5.4. Statistik als eine angemessene Arbeitsmethode

- 3.5.5. „Vulgäre Soziologie“

- 3.5.5.1. Das „Soziologisieren“ außerhalb musiksoziologischer Konzepte

- 3.5.5.2. „Vulgäre Soziologie“ als Methode

- 3.6. Institutioneller Hintergrund

- 3.6.1. „Formale“ und „reale“ Institutionalisierung der Musiksoziologie

- 3.6.1.1. Leningrader Musikwissenschaft

- 3.6.1.2. Moskauer Musikwissenschaft

- 3.6.2. Musiksoziologie auf dem Lehrplan

- 3.6.2.1. Musiksoziologisches Seminar. Ein Entwurf für das Leningrader Konservatorium

- 3.6.2.2. Forschungsschwerpunkt „Orte des Musikhörens“

- 3.6.2.3. Lehrgänge beim Institut für Kunstgeschichte

- 3.7. Die Empirie

- 3.7.1. Das Projekt zum Stadt-Portrait von Leningrad

- 3.7.1.1. Daten zum Erhebungskomplex

- 3.7.1.2. Ein nicht geklärter Sachverhalt

- 3.7.2. Empirische Musikforschung in Moskau

- 4. Musiksoziologische Sicht in Russland, 1900–1930. Ein struktureller und thematischer Überblick

- 5. Sowjetunion der 1920er Jahre – kultureller oder ideologischer Untersuchungsrahmen?

- 6. Frühe Musiksoziologie im internationalen Vergleich

- 6.1. Konzeptionelle Gemeinsamkeiten. Fallbeispiele3

- 6.2. Russischsprachige Quellen und die Modelle der „soziologischen Ästhetik“

- Quellenverzeichnis

- Russischsprachige musiksoziologisch relevante Schriften bis ca. 1930

- Literaturverzeichnis

- Archivbestände

- Abbildungen

- Anhang

- Roman Gruber, Bestimmung der musikalisch-künstlerischen Begriffe aus sozioökonomischer Sicht, 1925

- Leonid Sabaneev, Aus dem Buch Allgemeine Musikgeschichte, 1925

- Anatoli Buzkoj, Aus dem Buch Die unmittelbaren Gegebenheiten von Musik. Versuch einer Einführung in die Musik, 1925

Natalia Nowack

Anfänge der Musiksoziologie

Russisch-sowjetische Quellen, 1900–1930

![]()

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

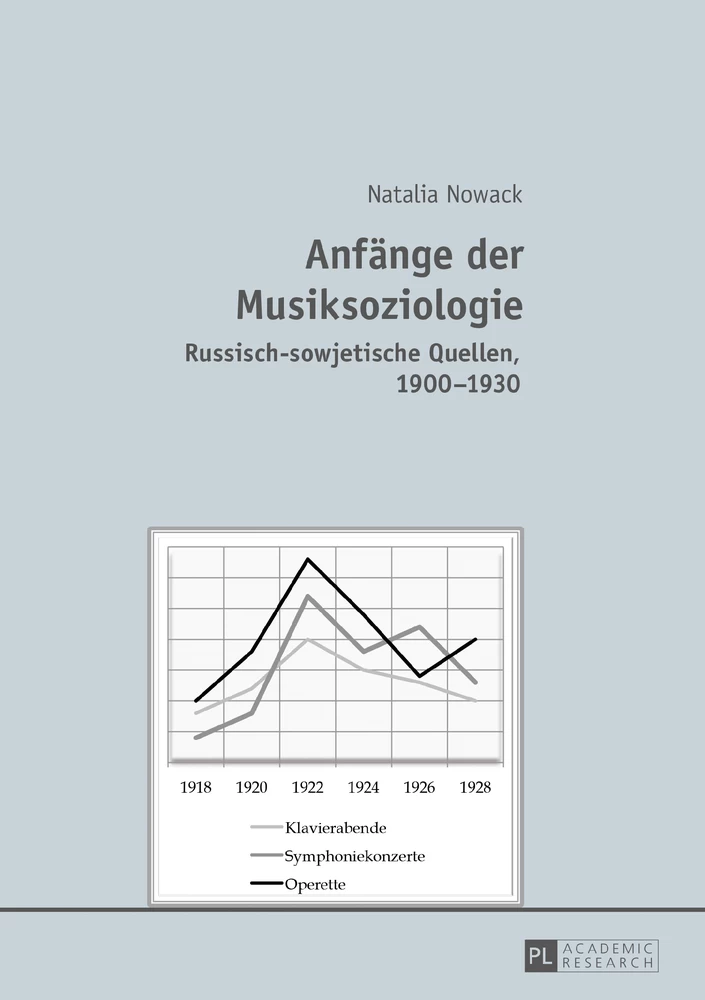

Umschlagabbildung: © Natalia Nowack

Dieser Veröffentlichung liegt das Forschungsprojekt „Studien zu den Anfängen der Musiksoziologie. Russisch-sowjetische Quellen, 1900–1930“ (Geschäftszeichen NO 815/2-1) zugrunde, das in den Jahren 2013-2016 von der DFG gefördert wurde.

Verwirklicht wurde es an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

ISBN 978-3-631-67234-1 (Print)

E-ISBN 978-3-653-06777-4 (E-PDF)

E-ISBN 978-3-631-70521-6 (EPUB)

E-ISBN 978-3-631-70522-3 (MOBI)

DOI 10.3726/b10666

© Peter Lang GmbH

Internationaler Verlag der Wissenschaften

Frankfurt am Main 2017

Alle Rechte vorbehalten.

Peter Lang Edition ist ein Imprint der Peter Lang GmbH.

Peter Lang – Frankfurt am Main · Bern · Bruxelles · New York · Oxford · Warszawa · Wien

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Diese Publikation wurde begutachtet.

Autorenangaben

Natalia Nowack, Musikerin, Musikpädagogin und Musikwissenschaftlerin, studierte in Moskau, Weimar, Jena und Halle (Saale), wo sie auch promovierte. Nach einigen Lehraufträgen an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg folgte das DFG-Projekt, das mit dieser Publikation schließt.

Über das Buch

Die Untersuchung zeigt am Beispiel Russlands, dass es zu Beginn des 20. Jahrhunderts deutlich mehr Aktivitäten mit musiksoziologischer Relevanz gab als bisher angenommen. Diese Aktivitäten stellen Verbindungen zwischen Taine, Guyau, Lalo, Simmel, Weber, Bekker und vielen anderen Ansätzen her. Analysiert werden russischsprachige Texte und Archivdokumente bis ca. 1930 und ihre Vorläufer, die in erster Linie aus Frankreich stammen. Die Studie leistet ebenfalls einen Beitrag zur Aufarbeitung einer nicht-demokratischen Zeit. „Utopisch“, „vulgär“ oder „nicht marxistisch“ – all diese Bezeichnungen haben die frühen kunst- und musiksoziologischen Konzepte (er-)tragen müssen. Die Gesamtheit der Texte macht aus den vereinzelten Ansätzen des Faches Musiksoziologie eine komplette eigenständige Disziplin.

Zitierfähigkeit des eBooks

Diese Ausgabe des eBooks ist zitierfähig. Dazu wurden der Beginn und das Ende einer Seite gekennzeichnet. Sollte eine neue Seite genau in einem Wort beginnen, erfolgt diese Kennzeichnung auch exakt an dieser Stelle, so dass ein Wort durch diese Darstellung getrennt sein kann.

Inhalt

1. Zielsetzung und Forschungsstand

1.2.1. Westeuropäische Fachgeschichte

1.2.2. Russische Quellen in russischsprachiger Darstellung

2. Einige Vorläufer der russischsprachigen Musiksoziologie

2.1.1. Hippolyte A. Taines „Milieutheorie“

2.1.2. Der Künstler und die Gesellschaft bei Jean-Marie Guyau

2.1.3. Die Tonkunst und die Gesellschaft bei Camille Bellaigue

2.1.4. Die Objektivierung des Werturteils bei Charles Lalo

2.1.4.1. Zur Erfassung der Werturteile

2.1.4.2. Lalos „soziologische Ästhetik“ neben Simmels „ästhetischer Soziologie“

2.1.5. Eine zeitimmanente Analyse

2.2. Zwei Paradigmen in der westeuropäischen Kunstwissenschaft

2.3. Russischsprachige Texte des 19. Jahrhunderts

2.3.1. Vereinzelte Beiträge. Eine Soziologie von Anfang an

2.3.2. Musikalische Sozialgeschichte

2.3.3. Die Betrachtung der Tonsysteme

2.4. Arbeitshypothesen zur Schwelle des 20. Jahrhunderts

3. Russisch-sowjetische Quellen zwischen 1900 und 1930

3.1. Die Autoren und ihre Ansätze. Verteilung des Materials ←7 | 8→

3.2. Jaworkis Musikphilosophie als „Quintessenz“ des musiksoziologischen Denkens

3.2.1. Über den Zustand der Quellen

3.2.2. „Soziologische Musikgeschichte“. Eine Skizze

3.2.3. Zur rezeptionshistorischen Bedeutung

3.3. „Neue“ Musikgeschichtsschreibung des 20. Jahrhunderts

3.3.1. Lunatscharskis kulturpolitische Rolle und seine musiksoziologische Leistung

3.3.2. „Musiksoziologie im engeren Sinne“ als Gegenstand der Musikwissenschaft

3.3.2.1. Assafjew und die Bedeutung des musikalischen Alltags

3.3.2.2. Grubers musiksoziologische Fachbestimmung

3.3.2.3. Darwinismus oder eine Sozialisationstheorie?

3.3.3. „Das Wissen über die Musik“

3.3.4. Geschichte der musikalischen Stile oder Gattungstheorie

3.3.5. Losews „Musikalische Logik“

3.4. Rezeptions- und Interaktionstheorien

3.4.1. Geschmackstheorien. Das Werturteil und die Objektivierung der Musikästhetik

3.4.2. Musikalische Erfahrung und musikalische Erwartung

3.4.3. „Sender“ und „Empfänger“ – aber kein Medium

3.4.4. Geschichte der Musikkritik als Informationsquelle

3.4.5. Musikalischer Fortschritt

3.4.6. Soziologische Werkgeschichte

3.5. Musik als Ware, Hörer als Konsument

3.5.1. Sabaneevs Musikgeschichte im Lichte der Musikproduktion

3.5.2. Grubers Musikproduktion als methodischer Ansatz

3.5.3. Musikökonomik oder Musikpolitik?

3.5.4. Statistik als eine angemessene Arbeitsmethode

3.5.5.1. Das „Soziologisieren“ außerhalb musiksoziologischer Konzepte

3.5.5.2. „Vulgäre Soziologie“ als Methode

3.6. Institutioneller Hintergrund

3.6.1. „Formale“ und „reale“ Institutionalisierung der Musiksoziologie

3.6.1.1. Leningrader Musikwissenschaft ←8 | 9→

3.6.1.2. Moskauer Musikwissenschaft

3.6.2. Musiksoziologie auf dem Lehrplan

3.6.2.1. Musiksoziologisches Seminar. Ein Entwurf für das Leningrader Konservatorium

3.6.2.2. Forschungsschwerpunkt „Orte des Musikhörens“

3.6.2.3. Lehrgänge beim Institut für Kunstgeschichte

3.7.1. Das Projekt zum Stadt-Portrait von Leningrad

3.7.1.1. Daten zum Erhebungskomplex

3.7.1.2. Ein nicht geklärter Sachverhalt

3.7.2. Empirische Musikforschung in Moskau

4. Musiksoziologische Sicht in Russland, 1900–1930. Ein struktureller und thematischer Überblick

5. Sowjetunion der 1920er Jahre – kultureller oder ideologischer Untersuchungsrahmen?

6. Frühe Musiksoziologie im internationalen Vergleich

6.1. Konzeptionelle Gemeinsamkeiten. Fallbeispiele

6.2. Russischsprachige Quellen und die Modelle der „soziologischen Ästhetik“

Russischsprachige musiksoziologisch relevante Schriften bis ca. 1930

Roman Gruber, Bestimmung der musikalisch-künstlerischen Begriffe aus sozioökonomischer Sicht, 1925

Leonid Sabaneev, Aus dem Buch Allgemeine Musikgeschichte, 1925

Anatoli Buzkoj, Aus dem Buch Die unmittelbaren Gegebenheiten von Musik. Versuch einer Einführung in die Musik, 1925←9 | 10→ ←10 | 11→

Die Musikwissenschaft in Russland begriff sich erst spät als eine eigenständige Disziplin. Während die Forschung bereits im 19. Jahrhundert begann, fand die Institutionalisierung als eine selbstständige Fachrichtung erst in den 1920er Jahren statt. Im europäischen Vergleich verlief der Institutionalisierungsprozess anders, so folgte die russische Musikwissenschaft sowohl einer inländischen Tendenz, die sich darin äußerte, dass sich die Musikwissenschaft an den Musikerausbildungsstätten fortentwickelte, als auch einer europäischen Tendenz, nach der die Musikwissenschaft eine eigenständige Geisteswissenschaft war. Diese zweite Tendenz wurde anders als im europäischen Ausland üblich, nicht in einem universitären Betrieb, sondern im Rahmen von Forschungseinrichtungen realisiert.

Durch die späte und anders verlaufende Selbstfindung war die russischsprachige Musikwissenschaft von Beginn an weniger eine historisch aufgebaute Disziplin, als vielmehr eine Disziplin, die von den horizontalen Verbindungen zwischen verschiedenen Fächern profitierte. Sie integrierte sich rasch in die zum Zeitpunkt ihrer Institutionalisierung verbreiteten gesellschaftswissenschaftlich orientierten Strömungen. Seit der Institutionalisierung der russischen Musikwissenschaft wird die musiksoziologische Sicht zu ihrem wesentlichen Bestandteil. In der Folgeperiode breiteten sich in Russland musiksoziologische Ansätze so intensiv aus, dass man von einem musiksoziologischen Forschungsparadigma der 1920er Jahren sprechen muss, das jedoch nicht lange anhielt. Gegen Ende der 1920er Jahre brach die allgemeinsoziologische und mit ihr die musiksoziologische Entwicklung abrupt ab. In den postsowjetischen Darstellungen etablierten sich die Formulierungen einer politisch erzwungenen Stilllegung der Soziologie mit einer in die 1960er Jahre zu datierenden „Renaissance“.1 ←11 | 12→ ←12 | 13→

1 Vgl.: Batygin 1999, Sborowski 2004.

There is a dilemma in every discipline: “What can already be seen” and “what still can’t be seen” as a characteristic of the discipline's independence. The beginnings of sociology of music have not completely been revealed and recorded yet. This study shows, with Russian culture as an example, that there were much more activities of musicsociological relevance than have been assumed. In international context these activities show connections between Taine, Guyau, Simmel, Weber, Lalo, Bekker and a lot of other early approaches.

Besides an early coinage of the cultural term in Russian musicology, concepts of reception theory (Yavorsky, Butskoĭ and Asaf’yev) and of economy of music (Gruber, Sabaneev) must be mentioned first. These were extended by empiric analyses (Gruber, Beljaeva-Ekzemplarskaja) and beginnings of systematization, e.g. drafting a history of music criticism. The sources used in this study, which nearly all have become bibliographical rarities, contain a definition of subject and task of the sociology of music in a smaller sense as well as examples of its methodical and didactical realization. There are no equivalent European sources that contain such definitions.

In connection with Stalin’s cultural policy, the reduction of general sociology deprived the sociology of art and the sociology of music of their working basis. During Soviet times early concepts of sociology of art and of music were called either “utopian”, “vulgar” or “non-Marxistic”. The latter unintentionally described the correct tenor of these concepts. They display the extraordinary potential of the cultural scenes of those times as well as the academic traditions in pre-revolutionary Russia.

By including Russian sources, early 20th century tendencies of arts emerge, displaying their interdisciplinary interactions. They mark the development of the independent discipline of the sociology of music. ←13 | 14→ ←14 | 15→

Details

- Pages

- 521

- Publication Year

- 2017

- ISBN (Hardcover)

- 9783631672341

- ISBN (ePUB)

- 9783631705216

- ISBN (MOBI)

- 9783631705223

- ISBN (PDF)

- 9783653067774

- DOI

- 10.3726/b10666

- Language

- German

- Publication date

- 2016 (December)

- Keywords

- Geschichte der Musikwissenschaft Frühe Sowjetunion Kulturwissenschaft Rezeptionstheorie Empirische Musiksoziologie Musikökonomie Aufarbeitung der Vergangenheit

- Published

- Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2017. 521 S., 8 s/w Abb., 1 s/w Tab., 6 s/w Graf.

- Product Safety

- Peter Lang Group AG