Communicating Music

Festschrift für Ernst Lichtenhahn zum 80. Geburtstag – Festschrift for Ernst Lichtenhahn’s 80th Birthday

Summary

Without any exaggeration one can call Ernst Lichtenhahn a doyen of Swiss music research. As one of the few musicologists in the German-speaking sphere he has succeeded in merging different linguistic-cultural and disciplinary research traditions. In his manner of scientific understanding, historical and systematic musicology, ethnomusicology and music practice are methodologically and topically related closely to each other, entirely consistent with the holistic concept of music research as developed by Guido Adler. With the title «Communicating Music», this Festschrift for Ernst Lichtenhahn’s 80 birthday attempts to take up and to further develop the diversity of scientific issues as emerged through such an understanding. It collects papers that come from a variety of methodological and theoretical perspectives to deal with issues about the discursive nature of music, about mediation and transformation processes of music as well as about the discourse on music itself.

Excerpt

Table Of Contents

- Cover

- Titel

- Copyright

- Über das Buch

- Zitierfähigkeit des eBooks

- Inhaltsverzeichnis

- Vorwort: Das Vermitteln reflektierten musikalischen Erlebens

- Introduction: Communicating reflected musical experience.

- Für Ernst Lichtenhahn

- Musikalische Universalien: Über ein Problem, das nicht verschwindet, indem es veraltet

- Argumentieren mit „Musik“: Farabi und Glarean. Fallbeispiele zum musikbezogenen Kommunizieren

- Perfekte Symmetrie? – Johann Sebastian Bachs Duett F-Dur BWV 803

- Über Bagatellen übermässig reden – zu Ludwig van Beethovens op. 119 Nr. 8

- „Auch ohne Worte kann sie Würkung thun“: Instrumentalmusik als Kommunikationsmittel in musikalischen Schriften des 18. und frühen 19. Jahrhunderts

- Still und fein – oder: Das sich=selbst=in=der=Historie=inszenierende Genie

- Musik und Performance Art Improvisation innerhalb der Künste

- Wagner-Orchester und Proszenium: Herausforderung für den Theaterarchitekten Gottfried Semper

- Venedig – Musik als Lebensstil

- Stadt – Klang – Normalität: Auseinandersetzungen mit Klangräumen des Urbanen

- Raumklang oder: Lässt sich Architektur als Musik begreifen? Eine praxisbezogene Erörterung

- Remo Rau (1927–1987): Katalysator für die Emanzipation des Jazz in der Schweiz

- Motörhead’s Ace of Spades Ein Wendepunkt in der Musikgeschichte

- Quelques réflexions sur les aléas du terrain

- Au delà du musical: Les leçons du terrain

- Die Erstellung der Liste der lebendigen Traditionen in der Schweiz

- „Mir ist das Ohr für die Musik verschlossen“ Zu Jeremias Gotthelfs Musikverständnis

- Ernst Lichtenhahn’s Role in the Development of Macedonian Ethnomusicology in the 21st Century

- Musikpädagogik zwischen ästhetischer Teilhabe und sozialer Praxis

- Volksoboen: Ihre emotionale Wirkung und soziale Bedeutung

- Musikalische Machtsymbole in der Maya-Nachklassik

- „Nun ist die erste Pflicht erfüllt“: Der Sündenfall in Joseph Haydns Schöpfung – im Spannungsfeld von Musikwissenschaft und Interpretation

- W.A. Mozarts Azione sacra La Betulia liberata KV 118 (74c): Zur Interpretation von Mozarts frühen dramatischen Werken

- „Frutto di una lunga e laboriosa fatica“: Betrachtungen über Mozarts Weg zur klassischen Durchführungstechnik

- „O altitudo!“ – Literarisches Motto und musikalischer Prozess in Franz Liszts „Bergsymphonie“; oder: Warum das Werk doppelt so lange dauert, wie manche möchten

- Verdi’s Gustavo III and the Critical Edition

- Völkerkunde auf dem Theater: Die Baskische Venus von Hermann Hans Wetzler (1870–1943)

- Negotiating History, Nation and the Canon: The String Quartets of Silvestre Revueltas

- Debussy interpretieren: Die Orchestrationen der Six Epigraphes antiques von Erich Schmid / Erich Itor Kahn und Ernest Ansermet im Vergleich

- Gedanken und Erfahrungen zum Thema der nonverbalen Interaktion zwischen Dirigent und Orchester

- Autorinnen und Autoren / Authors

- Schriftenverzeichnis / List of Publications Ernst Lichtenhahn

- Tabula gratulatoria

Vorwort: Das Vermitteln reflektierten musikalischen Erlebens

„Aus der Vielfalt der Möglichkeiten…“ – so beginnt ein Aufsatz von Ernst Lichtenhahn, der seine Annahmen von der Kontingenz musikalischen Handelns, der Diskontinuität musikgeschichtlichen Wandels und einer Deutungsoffenheit musikforschender Arbeit anklingen lässt. Die Möglichkeit, die der emeritierte Ordinarius der Universität Zürich in diesem Aufsatz aus dem Jahr 2001 gewählt hat, bezieht sich auf einen seiner Forschungsschwerpunkte, auf die weitgehend literarisch gestaltete Musikästhetik der deutschen Romantik. Es ist die Möglichkeit eines persönlichen Zugangs zum Phänomen Musik, bei dem am Anfang die Sinnlichkeit des Klingenden steht, um dann durch Reflexion zur Sinnhaftigkeit von Erkenntnissen zu gelangen.1 Als Musikwissenschaftler ist diese Reflexion eine mit Kollegen, Studierenden und Musikinteressierten geteilte, ein Sprechen und Schreiben über Musik. Das individuelle Erleben von Musik wird zu Denkmodellen in Beziehung gesetzt, verbalisiert und zur Diskussion gestellt. „Communicating music“, der Titel dieses Sammelbands, den Freunde und ehemalige Studierende der Universitäten Neuchâtel, Basel und Zürich Ernst Lichtenhahn zu seinem 80. Geburtstag überreichen, versammelt Beiträge über Möglichkeiten des Nachdenkens und der Vermittlung musikalischen Erlebens, gespiegelt in der Vielfalt ihrer Fragestellungen und methodischen Perspektiven.

Die Denkmodelle, die Ernst Lichtenhahns Reflexionen beeinflussen, lassen sich mehrfach verorten. So ist er nicht allein in der deutschsprachigen, sondern auch in der französischsprachigen Musikwissenschaft heimisch und geht damit von unterschiedlichen sprachregionalen Reflexionstraditionen aus (zudem von den zuweilen ebenso bedeutenden, dialektalen Traditionen, die ihn als in Arosa aufgewachsener und lange Zeit in Zürich wirkender Basler umgeben). Er hat sich mit Musikästhetiken des 18. und 19. Jahrhunderts im deutschen und französischen Raum intensiv auseinandergesetzt und Beiträge zur – wie er in seiner Rolle als Ethnomusikologe zu sagen pflegte – „Kunstmusik europäischer Tradition“ des 20. Jahrhunderts verfasst, aber auch über das musikalische Schaffen in der Schweiz, darunter über die Volksmusik publiziert, sowie in Feldforschungen die Musikkulturen der Haussa und ← 9 | 10 → Tuareg im Niger und deren eigene Musikvermittlung untersucht. Die vertiefte und zwangsläufig vergleichende Beschäftigung mit unterschiedlichsten Musikpraktiken und -theorien in Geschichte und Gegenwart mag ein Grund sein, weshalb Ernst Lichtenhahn nicht nur über Musik reflektiert, sondern das Nachdenken selbst zum Thema gemacht hat. Die Einsicht in die Vielfalt von Möglichkeiten bedeutet eine Vorsicht vor normierenden Einschränkungen, die dem Erkenntnisinteresse aus der geschichtlichen, kulturellen und sozialen Prägungen von Denkmodellen erwachsen können.

In der sprachlichen und kulturellen Forschungsvielfalt der konsensorientierten Schweiz zu vermitteln, war ein weiteres Anliegen von Ernst Lichtenhahn. Von 1974 bis 1995 war er Präsident, heute Ehrenpräsident der Schweizerischen Musikforschenden Gesellschaft. Für die Musikethnologie, die er wie die Systematische Musikwissenschaft als notwendigen disziplinären Zweig der Musikforschung begreift, hat er sich durch die Unterstützung bei der Gründung und als Präsident der Swiss Society for Ethnomusicology engagiert. Nachhaltige Akzente hat Ernst Lichtenhahn als Mitglied des Stiftungsrates und des wissenschaftlichen Ausschusses der Paul Sacher Stiftung sowie als Mitglied des Vorstandes der International Musicological Society gesetzt. Als Präsident der Musikkommission der Stadt Zürich und Autor von Beiträgen in der Neuen Zürcher Zeitung hat er sich um die Vermittlung bei der musikinteressierten, das lokale Musikleben tragenden Öffentlichkeit bemüht und dadurch das Nachdenken auch in kulturpolitische Debatten eingebracht. Und bei seinen Konzerteinführungen im Kleinen Saal der Tonhalle Zürich mögen nicht nur die diskutierten Themen die Konzertbesucher angesprochen haben, sondern auch die Gesprächsführung, die zur Reflexion zwang. In seinen Vorlesungen an der Universität Zürich hat er das Nachdenken schliesslich durch die bei Studierenden beliebten langen Exkurse demonstriert, die von ihm jeweils als „Klammerbemerkungen“ eingeleitet wurden. Angemerkt werden muss dazu allerdings, dass diese Beliebtheit auch seinem als musikalisch erlebten Sprachduktus, dem wohlformulierten und gemächlich-schweizerischen Vortrag geschuldet war. Im Rückblick gilt damit Paul Sachers vor nunmehr fast zwanzig Jahren gemachte Einschätzung, dass Ernst Lichtenhahn einen massgeblichen Beitrag zur Entwicklung und Blüte der Musikwissenschaft (im umfassenden Sinne) in der Schweiz geleistet habe, noch immer uneingeschränkt.2 ← 10 | 11 →

Ernst Lichtenhahn ist ein Musikforscher, der sich dem Phänomen Musik über die Vielfalt von dessen Aspekten nähert und durch das Nachdenken die Normen unserer Denkmodelle, unserer musiktheoretischen Selbstverständlichkeiten und grossen Erzählungen hinterfragt. Mit diesem Sammelband möchten wir die Tradition dieses Nachdenkens weiteführen und Ernst Lichtenhahn zu seinem runden Geburtstag ganz herzlich gratulieren.

Antonio Baldassarre

Marc-Antoine Camp

Diese Publikation wäre ohne die Unterstützung von Nicole Sandmeier, Diane Glazer, Toni Bechtold und Michael Widmer nicht realisierbar gewesen, wofür wir ihnen herzlich danken. Ganz herzlich danken wir auch Annatina Kull, die uns bei der Zusammenstellung des Schriftenverzeichnisses von Ernst Lichtenhahn tatkräftig unterstützt hat. Zudem danken wir der Hochschule Luzern – Musik für ihre finanzielle Unterstützung dieser Publikation. ← 11 | 12 → ← 12 | 13 →

1Ernst Lichtenhahn, „Nachdenken über Musik“, in: Improvisation IV, hg. Walter Fähndrich, Winterthur: Amadeus, 2001, 9–21.

2Paul Sacher, „Geleitwort“, in: Tradition und Innovation in der Musik. Festschrift für Ernst Lichtenhahn zum 60. Geburtstag, hg. Christoph Ballmer und Thomas Gartmann. Winterthur: Amadeus, 1993, 5–6, hier 5.

Introduction: Communicating reflected musical experience

“From the vast array of options…” – thus begins an essay by Ernst Lichtenhahn that insinuates his assumption of the contingency of musical acting, of the discontinuity of music-historic changes, and of the openness of interpretation in music research. The option that Ernst Lichtenhahn – Full Professor Emeritus of the University of Zurich – chose for his 2001 essay refers to one of his many research focuses, i.e. the music aesthetics of German Romanticism that has been largely shaped by literary traditions. It is the option of an individual approach to the phenomenon of music emanating from the sensuality of the sound, taken in order to reach meaningful knowledge through reflection.1 As a musicologist he shares this reflection with colleagues, students and others interested in music by speaking about and writing on music. The individual experience of music is related to cognitive models, verbalised and brought up for discussion.

“Communicating music” – the title of this festschrift for Ernst Lichtenhahn’s 80th birthday – assembles contributions by friends and former students of the universities of Neuchâtel, Basel and Zurich, where Ernst Lichtenhahn was active as instructor and researcher for more than three decades. The contributions focus on possibilities of contemplation and mediation of musical experience, elucidated and explored in the broad range of topics and methodological perspectives.

The cognitive concepts that influence Ernst Lichtenhahn’s reflections might be said to have many origins. He feels at home in German- and French-speaking musicology and hence is comfortable with various traditions of linguistic reflection, including different dialectal backgrounds, recollecting that Ernst Lichtenhahn, a descendent of an old Basel family, was raised in Arosa (a town in the Swiss canton of Grisons) and active at the University of Zurich for many years. He intensively examined eighteenth- and nineteenth-century German and French music aesthetics, authored contributions to twentieth-century “art music of European traditions” – as he used to say from the perspective of an ethnomusicologist – as well as looking to the musical landscape of Switzerland, including Swiss folk and traditional music. He ← 13 | 14 → conducted field research into the music cultures of the Hausa and Tuareg peoples in Niger, including investigation of the processes that were used in these peoples’ communication of music. The in-depth and inevitably comparative examination of different musical practices and theories in the past and present may be one of the reasons why Ernst Lichtenhahn not only reflects about music, but also made thinking about music in these ways of core importance in his scholarly concerns. The insight into the diversity of options implies being cautious about the normative constraints that emerge from the historical, cultural and social characteristics of the concepts of thinking.

Another objective of great importance to Ernst Lichtenhahn was to embrace a dynamic role within the linguistic and cultural research diversity of the consensus-based context of Switzerland. From 1974 to 1995 he was President – now Honorary President – of the Swiss Musicological Society. He vigorously supported studies and research in ethnomusicology that he considered as a necessary disciplinary branch of music research, likewise systematic musicology, and actively facilitated the founding of the Swiss Society for Ethnomusicology for which he served as first President. Moreover he consistently sustained a highly effective presence as member of the Board of Trustees and of the Scientific Committee of the Paul Sacher Foundation, as well as in his work as member of the Council of the International Musicological Society. As President of the Music Commission of the City of Zurich and as author of numerous articles for the Neue Zürcher Zeitung he not only enriched local musical life but also introduced his form of in-depth reflection into the debates surrounding cultural-political topics. And concert-goers who attended his pre-concert lectures at the small hall of the Zurich Tonhalle were surely not only intrigued by the topics discussed but also by Ernst Lichtenhahn’s manner of conduct of conversation that forced reflection. In his lectures at the University of Zurich, he demonstrated his manner of reflection by long digressions which he usually introduced as klammerbemerkung (a comment in parenthesis) and that were very popular among students. It has to be noted, however, that this popularity was also due to his musical-gestural cadence, the well-elaborated and unhurried Swiss performance. In retrospect the assessment by Paul Sacher, expressed some twenty years ago, which strongly affirms that Ernst Lichtenhahn has made a significant contribution to the development and prosperity of musicology (in the broad sense of the concept) in Switzerland is without doubt still completely valid.2 ← 14 | 15 →

Ernst Lichtenhahn is a music scholar who approaches the phenomenon “music” through the variety of its aspects and is one who scrutinises by reflection the norms of our cognitive concepts, our music-theoretical matters of discourse, and the supposedly great narratives of music history. With this festschrift we wish to carry on this tradition of thinking and we cordially congratulate Ernst Lichtenhahn on his milestone birthday.

Antonio Baldassarre

Marc-Antoine Camp

The realisation of this publication would not have been possible without the generous support and commitment of Nicole Sandmeier, Diane Glazer, Toni Bechtold, and Michael Widmer to whom we express our heartfelt gratitude. We would also like to warmly thank Annatina Kull who has actively supported us in the compilation of Ernst Lichtenhahn’s list of publications. Moreover, we are very grateful to Lucerne University of Applied Sciences and Arts, School of Music for the financial support of this publication. ← 15 | 16 → ← 16 | 17 →

1Ernst Lichtenhahn, “Nachdenken über Musik”, in: Improvisation IV, ed. Walter Fähndrich. Winterthur: Amadeus, 2001, 9–21.

2Paul Sacher, “Geleitwort”, in: Tradition und Innovation in der Musik. Festschrift für Ernst Lichtenhahn zum 60. Geburtstag, ed. Christoph Ballmer and Thomas Gartmann. Winterthur: Amadeus, 1993, 5–6, here 5.

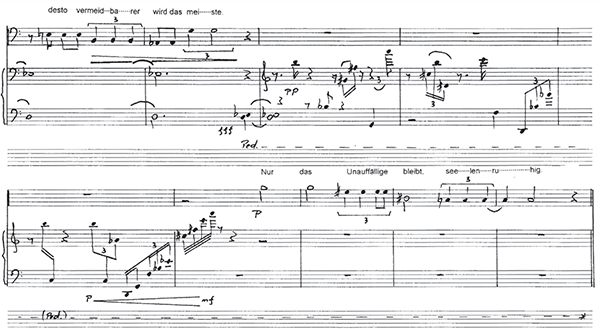

Summary: Text and music complete one another in the Lied genre. With the combination of both elements, the concrete verbal manifestation and the irrational sound world, the composer endeavours to reveal the artwork. This duality is enforced by the interpretation required of the Lied genre as a piece of music for voice and piano. The human voice is capable of expressing the content of the dramatic and lyric poem and musically associates with the rich sound of the grand piano to which also the expressiveness of “absolute” music is available. My four songs for baritone and piano based on poems by Hans Mangus Enzensberger – poems that mirror today’s world in an ironic-drastic manner. One of these songs is my contribution for this festschrift, preceded by a haiku as a personal dedication to the celebratee. (Peter Wettstein, transl. Antonio Baldassarre)

Reife Erkenntnis

Überfluss ist vermeidbar

Glück in der Ruhe

Ein kleiner Beitrag zur Verminderung

aus Vier Gesänge für Bariton und Klavier nach Texten von Hans Magnus Enzensberger

Je mehr da ist, desto mehr

wird das, was du weglässt,

oder nimmt nur,

was dir entgleitet, zu?

Fast fühlst du dich schuldig,

wenn du zu dem,

was da ist

und immer mehr wird,

noch etwas hinzu tust.

Je mehr da ist,

desto vermeidbarer

wird das meiste. Nur

das Unauffällige bleibt,

← 17 | 18 →

← 18 | 19 →

Zu lesen und zu hören via Internet

mit Ruben Drole, Bariton und Jens Fuhr, Klavier

(Kompositionen: „Partituren“ und/oder „Audio“, „Vier ernste Gesänge“)← 19 | 20 → ← 20 | 21 →

Über ein Problem, das nicht verschwindet, indem es veraltet

Summary: The concept of musical universals ought to be rethought. It should not only be refocused on corresponding sound structures of empirically present musics, but also on relations of meaning and function. Moreover, it is advantageous not to study characteristics per se but rather options from which one should choose alternatives that stem from the same point. The chapter demonstrates this notion on the basis of three binary oppositions:

a)the principle of consonance versus the principle of distance (that bring forth very different musical manifestations, due to the negligence of one logical option and the preference of another);

b)the intensification of experiencing musical time versus the suspension of time;

c)the increased subjectivity in pronounced concepts of expression versus the subject relief, for example in trance and flow experiences.

In doing so, music history would not only be imaginable as coexistence of varying developments nor as the emergence of one way of life from the precedent one. Music history rather could be thought of as branching at historical points. This would be, in essence, a history of human decisions.

Auf Carl Dahlhaus geht der Gedanke zurück, „dass die Musikwissenschaft zu den Disziplinen gehört, in denen ‚fundamentale‘ Probleme nicht gelöst werden, sondern allmählich veralten, um durch andere, ebenso unlösbare, verdrängt zu werden“.1 Die Diagnose ist für das betroffene Fach nicht eben schmeichelhaft. Musikwissenschaftliches Denken erscheint, auf den ersten Blick, als „diskursabhängig“, wetterwendisch. Man könnte auch sagen, es neige zu abrupten Paradigmenwechseln (die Dahlhaus selbst mehr als einmal für die Musikgeschichte in Anschlag brachte).2 Andererseits und allerdings sind die kulturellen Erfahrungen der Moderne und Postmoderne tatsächlich in einer beispiellosen Fluktuation begriffen, in einer Art von konzeptualem Flimmern. Nicht einmal die Frage, was Musik sei: im zutiefst Eigentlichen, findet eine unverkrampfte Antwort.3 Denn die durch Tonträger zuhauf vermittelte Begegnung mit non-europäischen Musizierpraktiken, die fortgesetzt neuen Inventionen der Popmusik (auch wenn sie von Einfallsreichtum keineswegs überfliessen), die Aktivitäten schliesslich einer „alle“ klanglichen Materialien ausbeutenden Avantgarde haben den ← 21 | 22 → traditionellen Begriff von Musik, im Sinne von Klangstruktur, Tonordnung, und namentlich die Vorstellung von einem emphatisch Einzahligen: von DER Musik, hinfällig werden lassen. Spätestens seit Kurt Blaukopfs Monographie über Musik im Wandel der Gesellschaft ist es daher üblich geworden, von „vielerlei Musiken“ zu reden.4 Und selbst im angelsächsischen Sprachbereich wurde der Singular „music“ zum grammatisch unzulässigen Plural „musics“ ausgeweitet.5 Mit einigem Elan folgte dieser Spur auch der Verfasser vorliegender Zeilen: in einem Buch, das den Untertitel trägt „Was Musik ist, was Musik sein kann“.6 Mit dem Verweis auf das Konjunktivische wird dabei nicht notwendig einer poststrukturalistischen Mentalität gehuldigt, der zufolge „alles geht“ und jede beliebige Klangäusserung unter irgendeiner Rubrik der „musics“ sich fassen liesse. Vielmehr steht hinter der Pluralbildung die Einsicht, dass durch Globalisierung und Urbanisierung auch genuin unvereinbare Musiken zueinander in Beziehung treten – und, wenn es denn gelingt, eine Struktur der Ergänzung ausprägen. Namentlich die Entstehung sogenannter Misch-Musiken, wie beispielsweise des griechisch-türkischen Rebetiko,7 hat die Grenzen zwischen einzelnen Musiken neu thematisiert. Nicht alles bekanntlich lässt sich mit allem mischen; die Anerkennung von Inkompatibilitäten gehört zu den wichtigsten Aufgaben der vergleichenden Musikforschung. Dies gilt nicht zuletzt insofern, als die jeweiligen Musiken in oft sehr spezifischen Anschauungen von Welt gründen, auf besonders geartete Überlieferungen und kulturelle Narrationen zurückblicken. Mit Freude erinnere ich mich eines Seminars, das Ernst Lichtenhahn am Luzerner Konservatorium über Gesänge der Tuareg veranstaltete – und das er mit der pointierten Feststellung einleitete, dass sich in dieser Gesellschaft gleichsam alles um das Kamel drehe.8 Sofort fielen mir die Kaluli auf Neuguinea ein, deren mythische Zentralfigur der muni bird ist: eine schöne Regenwald-Taube.9 Kostbare Belege für kulturell Eigenes und Eigenwilliges.

Nun aber kommt dieser Aufsatz daher mit Universalien, als spräche aus dem Verfasser ein Kulturkreislehrer. Und: der Anhänger einer Logik von Allgemeinbegriffen, ← 22 | 23 → welche, wenn sie denn die klassifikatorische Einordnung und Abstraktion ihrer Erscheinungen weit genug getrieben haben, „durch Abstreichen des [je] Unterschiedlichen“ wenig mehr zurücklassen als eine „ausgeblasene Eierschale“.10 Die Anknüpfung an eine „altmodische“ Frage hat indes ihre guten Gründe. Globalisierung und weltweite Urbanisierung lassen, zumindest bei einiger Reflexion, neben kulturellen Divergenzen auch erstaunliche Konvergenzen und Bezüglichkeiten hervortreten. Diese wurzeln vielfach im Sinn von Musik, nicht primär in ihrem Sound. Keineswegs nur oberflächlich finden sich in den Tanzhäusern der modernen Grossstädte funktionale Korrespondenzen zu Musizierweisen etwa von Naturvölkern: mit Blick auf Trance- und Ekstasetechniken,11 ja sogar Prozesse der Neotribalisierung, wie Michel Maffesoli es nannte.12 Auch Grosse Paraden, die in New York oder Chicago sich ereignen, sind selbstverständlich nicht identisch mit den Stadt-Dionysien von Athen im 5. vorchristlichen Jahrhundert.13 Aber sie haben mit ihnen Berührungspunkte. Und da wir Heutigen genau wie die Alten Griechen physische und neuronale Ausstattungselemente von Steinzeitmenschen in uns tragen, nimmt das kein Wunder. Evolutionsbiologen reden in solchem Kontext – wovor ich zurückschrecke – von einer in der Phylogenese gewachsenen, speziellen Musikkompetenz des Menschen, analog zum Sprachvermögen.14 Vor längerem bereits hatte Dane Harwood darauf hingewiesen, dass kognitive Strukturen des Menschen Universalien seiner Musizierleistungen fundieren könnten.15 Vielleicht liesse sich darüber hinaus mutmassen, dass menschliche Bedürfnisse universell seien,16 die sich von Kultur zu Kultur fortpflanzen – bzw. an ganz verschiedenem Ort, polygenetisch, ihren Ursprung nehmen. Gemeinsam ist all diesen Argumentationen, dass sie Universalien von Musik nicht (nur) im Klanglich-Morphologischen, sondern (auch) im Umfeld von „use and ← 23 | 24 → function“17 aufsuchen. Und dass sie Dimensionen anrühren, die nicht notwendig spezifisch sind für Musik. Freilich ist das Wesentliche einer Sache nie logisch mit dem identisch, was diese Sache gegenüber anderen Dingen aussondert. Musikalisch Universelles neuerlich wahrzunehmen, setzt also voraus, sich von der Fetischisierung des Musik-Spezifischen zu verabschieden.

Und dennoch: Kehren wir damit nicht zurück zum Singular „die Musik“, nur auf dem Umweg über Sinn- und Funktionsbezüge? Auch dieser Schluss muss sich nicht als zwingend darbieten. Vorgeschlagen sei eine gedankliche Konstruktion, die weniger von empirischen Gegebenheiten per se ausgeht, als vielmehr von Möglichkeiten, Optionen, Alternativen. Also beispielsweise nicht vom altchinesischen Prinzip Yin per se, auch nicht vom Prinzip Yang, sondern von der Dualität dieser Weltbeschreibungen. Binäre Optionen sind dergestalt zwar geeignet, sich in der einen oder der anderen Richtung auszuleben. Gleichwohl entspringen sie einer komplexeren Ausgangslage und können das jeweils ANDERE mitdenken. Selbstredend muss es sich dabei nicht um dyadische Verzweigungen allein handeln; der Options-Raum kann sich auf Triaden, Tetraden: ad libitum ausdehnen. Musikgeschichte würde so denkbar nicht als blosse Ereignis-, sondern als Entscheidungs-Geschichte. Und auch wenn die eine oder andere Seite im Einzelnen ausgeschieden würde, erschlössen sich in der Ent-Scheidung Wertbezüge.18 Universell wären mithin nicht, wie bei der Bildung von logischen Allgemeinbegriffen, die am Ende einer Abstraktion verbleibenden gemeinsamen Merkmale. Vielmehr handelte es sich um Verzweigungspunkte, aus denen im Laufe kultureller Entwicklungen dies oder das entstünde.

Um aus den Höhen der Abstraktion möglichst rasch auf den Boden realer Fakten herab zu steigen, soll das alt-neue Problem an konkreten Fällen abgehandelt werden. An ihnen ist deutlich zu machen, dass die jeweilige Entscheidungs-Situation für Musik, oder für Musiken, übergreifend charakteristisch ist, auf Grund beispielsweise der in der Evolution ausgebildeten menschlichen Anlagen, dass der Weg jedoch, der in concreto beschritten wird, zu Besonderungen führen kann, oder zumindest zu nicht allenthalben Verfügbarem. Die erste Case Study handelt dabei sogar von weitgehend Musik-Spezifischem. ← 24 | 25 →

Option 1: Konsonanz versus Distanz

Carl Stumpf und Erich Moritz von Hornbostel entwarfen um 1900 eine Kategorienbildung,19 die heute weithin vergessen, „überaltert“ scheint. Gemeint ist die Differenzierung zweier Prinzipien der Tonverwandtschaft. Das eine, das Konsonanzprinzip, findet noch in jüngsten Lexika seine Einträge, meist zum Terminus „Sonanz“ geschrumpft. Das andere: das Distanzprinzip wird bestenfalls als Komplementärstück des Sonantischen bzw. mit diesem verschränkt verstanden. Zugleich engt man es häufig auf Phänomene der Distanzmelodik ein.20 Das ist nicht ganz falsch, jedoch mit Blick auf die betroffene Fülle der Erscheinungen unzureichend. Konsonant sind bekanntlich simultane Akkordbildungen oder sukzessive Intervalle, deren Teiltonstrukturen schwebungsfrei zueinander passen.21 Sonanz und Sonanzwahrnehmung setzen voraus, dass harmonische Spektren sich gleichsam ungestört ineinander schieben, zu einer höheren Harmonie vereinigen. Distantische Tonverwandtschaft dagegen erschliesst sich gegenläufig. Im Extremfall resultiert sie aus besonders kleinen, ja minimalen Tonabständen, gleichgültig, ob diese synchron oder in Aufeinanderfolge vorgetragen werden. Mehrstimmigkeit hat daraus das Verfahren der Schwebungs-Diaphonie entwickelt;22 für Anhänger des Konsonantischen erscheint es als dissonierend, kakophon, verachtenswürdig. Dass beide Prinzipien schon im Mittelalter different gesehen wurden, belegt die Herleitung jeweils zweier Intervall-Ordnungen, etwa im Micrologus des Guido von Arezzo.23 Mit Bezug auf symphone Klänge findet sich die pythagoreische Reihe Einklang – Oktave – Quint – Quart – (Terz); nach heutigen Erkenntnissen wäre sie als Hierarchie harmonischer Schwebungsfreiheit zu kennzeichnen. Daneben steht eine, meist als melodisch aufgefasste, Rangordnung der Intervalle nach Abständen: Sie bewegt sich vom Einklang über die Sekund zur Terz; Quint und Quart werden lediglich anvisiert. Beide Hierarchien beziehen sich, laut Guido, auf Erscheinungen des Wohlklingens. ← 25 | 26 →

Faszinierend ist nun, dass Distanzklänge, die vom modernen europäischen Hörer als rau, grobschlächtig, dissonant und also unschön erfasst werden, in zahlreichen Kulturen als herausgehoben wertvoll gelten. Die erwähnte Schwebungsdiaphonie, weltweit nachweislich, in der Panflötenmusik der ’Are’are auf den Salomoneninseln24 ebenso wie in Vokalpolyphonien der Bulgaren,25 Albaner,26 Serben und der Griechen des Epiros,27 entzieht das jedem Zweifel. Barbara Krader, die in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts Feldforschungen auf der Balkanhalbinsel durchführte, konnte die Schwebungsmuster mit heroischen Affekten, Gefühlen des Stolzes und der Erhobenheit verbinden – sowie mit der Assoziation des Heiligen, in Gestalt von Glockenklängen.28 Als ich zur etwa gleichen Zeit, blutjung und musikethnologisch unerfahren, einer jugoslawischen Kollegin erklärte, der Gusla-Spieler, dem wir lauschten, begleite seinen Epenvortrag mit wunderbar instrumentalen Dissonanzen, handelte ich mir fast eine Ohrfeige ein. Die Emanzipation der Dissonanz, von der ich auf der Universität gehört hatte, wäre mir, da ich ins Blaue hinein dachte, beinahe schlecht bekommen. Denn unter dem Distanzprinzip gibt es gar nicht notwendig dissonierende Klanggebilde. Und entsprechende Befreiungsbemühungen sind schlicht überflüssig – was die Leistungen der Zweiten Wiener Schule in eine neue Beleuchtung rückt.

Vermutlich könnte die Forschung, würde sie sich des Phänomens ernsthaft annehmen, noch weiter gehen. Zum einen wäre anzufragen, warum jene Europäer, die Dissonanzen ablehnen, gleichzeitig Glockenklänge als erbaulich, erhebend, als wunderbar erleben: trotz ihrer markiert chaotischen Spektralordnungen.29 Konsonanztheorien per se könnten das Urteil nicht rechtfertigen. Zum anderen scheint es denkbar, dass Konsonanz und Distanz zwei verschiedene Orientierungen im Raum anregen. Rudolf Brandl stellte bereits Anfang der 1990er Jahre die These auf, dass ← 26 | 27 → Schwebungsklänge eine besonders präzise Lokalisierung von Schallquellen ermöglichen – während konsonantische Spektren dem eher entgegenwirken. Die empirische Basis dafür sieht Brandl in neurophysiologischen Untersuchungen von Wolf Dieter Keidel,30 denen zufolge sich Töne „in eingeschwungenem Zustand“, und vorzugsweise „harmonisch-konsonante Klänge“, nur schwer orten lassen, wohingegen „komplexe Schälle mit steilen Druckflanken“, wie sie im Distantischen hervortreten, „besonders gut“ lokalisierbar sind.31 „Mitteleuropäische Ensembles (Chöre, Orchester)“ würden daher nach Brandl „im Konzertsaal weit auseinander gezogen gesetzt“, „um die einzelnen Stimmen besser auseinanderhalten […] zu können“. „Schwebungsdiafonie hingegen“ bevorzuge „die monaurale Abstrahlung“, folglich stünden „die Sänger […] so eng wie möglich zusammen“.32 Dass dahinter ein Prozess gezielten Wählens, Auswählens sich verbirgt, mag eine wenig bekannte Tatsache veranschaulichen: Venezianische Mehrchörigkeit, wie sie die Brüder Gabrieli oder Claudio Monteverdi schufen, wurde keineswegs a priori auf den Emporen des Markusdoms musiziert, akustisch zwischen den Raumsegmenten hin und her laufend. Ursprünglich standen alle Sänger und Instrumente auf EINER Kanzel, in der es eng zuging; man nannte sie deshalb „il bigonzo“: das grosse Fass, die Tonne.33 Erst unter dem Einfluss der römischen Praxis an der Peterskirche, die tatsächlich Aufstellungen auf den Galerien pflegte,34 dürfte man sich auch in Venedig für die stereophone Lösung entschieden haben. In summa: Konsonantisches Musizieren, vor allem im Bereich des Mehrstimmigen, bezieht seine Wertorientierung aus Grossräumen und Fernwirkungen. Distantische Strukturen sind auf den Nahraum gewiesen, sie ermöglichen es, dass Musiker sich ganz genau (und ohne die Beihilfe eines Dirigenten) aufeinander abstimmen. Zwei Formen musikalischer Kommunikation, zwei Sozialisierungsmodelle, entspringend aus ein und derselben, universell-funktionalen Wurzel. ← 27 | 28 →

Option 2: Intensivierung des Zeiterlebens und Suspension von Zeit

„Il tempo fugge!“ Mit diesem Schreckensruf hebt die Rappresentazione di anima e di corpo von Emilio de Cavalieri an, welche als erstes Oratorium der Musikgeschichte im Heiligen Jahr 1600 aufgeführt wurde. Tatsächlich erscheint uns Menschen des 21. Jahrhunderts die Erkenntnis als banal, zumindest schmerzlich selbstverständlich: Die Zeit eilt, die Zeit flieht, sie stigmatisiert das Sein als Sein zum Tode.35 Auch nüchtern innerweltlich betrachtet, rechnen Menschen der Moderne allenthalben mit Entwicklungen, mit Wachstum, mit dem Streben nach Zielen, dem in sich Zielstrebigen.36 Zeitvorstellungen sind vektorialisiert, sind ausgerichtet. Musik scheint an diesem Vorgang teilzuhaben: sinnlich betörend, in den Sinnen. Sprichwörtlich wurde die Devise, dass sie verklinge37– was nur dem einleuchtet, der sie nicht in sich birgt.38 Seit dem 12. Jahrhundert, wie Dahlhaus beobachtete, unterliegt die Behandlung des mehrstimmigen Satzes einem teleologischen Zug vom Unvollkommeneren, Dissonanten hin zum Konsonanten, dem Vollkommeneren: einer „Zeitlichkeit“, die sich musikalisch „von innen heraus“ verwirklicht.39 Kadenzharmonik setzt diese Logik fort. Auch thematische Arbeit erblickt ihre Aufgabe darin, stets Neues zu entfalten, in zielgerichtetem Voranschreiten. So ist die Reprise, wenn es sich um eine solche ernsthaft handelt, keine Wiederherstellung des vormals Gewesenen, sondern dessen Aufhebung: nach dialektischen Massstäben. Überdies baut westliche Musik Erwartungen auf, um sie zu erfüllen – oder zu durchbrechen.40 Hier wie dort ist ihr Zeitkonzept linear. Sie verschönt den Fortschritt, das Progressive, nüchterner: eine kapitalistische Lebenspraxis.41 Lessings Dogmatisierung der Tonkunst als jener ← 28 | 29 → Kunst, die von Zeitabläufen handele – im Laokoon fand sie eine facettenreiche Ausarbeitung –, wird auf solchem Hintergrund verständlich.42 Aber sie muss zugleich relativiert werden. Unabhängig davon, was uns der Astrophysiker oder Kosmologe antwortet: Für Menschen kann Zeit auch rund sein, zyklisch: in „der ewigen Wiederkunft“.43 Oder sie kann stille stehen. Und namentlich stille zu stehen vermag manche Musik.

Ethnologen ist das gegenwärtig. Singen, Spielen, Tanzen, körperliches Mitschwingen kann die Wahrnehmung von Vergänglichkeit ausser Kraft setzen. Trancen oder Ekstasen44 verdienen nur dann den Namen, wenn sie sich jenseits der Alltagszeit einrichten: in einem Zeitlosen bzw. Anders-Zeitlichen. Zu diesem ANDEREN gelangt man auf kalkuliertem Wege. Erstens muss das Andere gewollt werden. Zweitens ist ein „Fahrzeug“ vonnöten, das den motiviert Reisenden von dieser Welt in eine andere trägt.45 Musik kann dabei Dienste anbieten. Mit Tempi, die sich extrem steigern oder extrem gleich bleiben, mit tonalen Interferenzen, metro-rhythmischen Doppeldeutigkeiten, lässt sie Menschen ausser Rand und Band geraten – oder in eine Art Schwerelosigkeit eintreten.46 Die Techniken dazu, die Claude Lévi-Strauss dem Freien Fall verglich,47 haben längst ihr Geheimnis preisgegeben. Im Grunde handelt es sich um planvolle Labilisierungen von Bezugssystemen der Wahrnehmung. Monotonie oder auch die strukturelle Überkomplexität musikalischer Gebilde führt zum Kollabieren der „normalen“ Informationsverarbeitung: Der Hörende, gegebenenfalls sogar der Spielende, kommt rezeptionell nicht mehr mit – oder wird, angesichts radikaler Redundanz, notorisch unterfordert.48 Beides gipfelt in einer informationellen Krise, einer zerebralen Krise. Weniger der Kopf dagegen wird irritiert, als vielmehr das ← 29 | 30 → Körperschema, wenn Niedrigfrequenzen auf einen Hörer prallen. Oder wenn sich ein Musiker, dem Derwisch gleich, mit endlosen Drehungen ins Taumeln bringt.

Damit scheint festzustehen: Das Shangri-La aller Gehetzten und Zeit-Gestressten liegt in aussereuropäischen Kulturen, in Asien, Australien, Südamerika, Afrika. Wer sich besinnt indes, wird der Täuschung gewahr werden. Nicht nur, dass die Diskotheken und Clubs unserer Grossstädte voll sind von Zivilisationsgeschädigten, die für einige Stunden den Sprung aus der Zeit wagen.49 Sie finden dort auch die geeigneten akustisch-auditiven Angebote. Techno-Musik ist nicht deshalb so kleingliedrig und repetitionssüchtig, weil ihren Ingenieuren nichts Besseres einfiele. Rückhaltlose Perpetuierung – wie Georg Knepler es nannte50 – ist das Ingrediens zeitlicher Entgrenzungen. Auch Sufi-Praktiken sind, ohne das man es wissen müsste, in Grossstadtszenerien geläufig: nur dass der Heavy-Metal-Musiker sich nicht durch Kreiseln, sondern durch exzessives Kopfnicken („Hep, hep“) in den Schwindel singt.

Spektakulärer mag es scheinen, dass die Suspension von Zeit in der „klassischen“ Tradition Europas ein ernstes Thema ist. Ein eindrückliches Beispiel gibt die Apotheose des ersten Satzes von Bruckners Siebter Sinfonie: Wer nicht bemerkt, dass man noch im Anfang des Werkes steckt, würde von einem Finale sprechen. Alles Entwicklungsbetonte ist aus dieser Musik getilgt worden. Nichts geht mehr, nichts läuft mehr. Die Klänge stehen. Zutreffend wird Bruckners Sinfonik als Architektur, als in sich reversibler Raum metaphoriert.51 Zeit ist ungepfeilt, fortdauernd; nur durch abrupte Schlüsse kann Bruckner daher zu einem Ende finden. Ganz anders der Formwille in den späten Finales von Gustav Mahler: in der Neunten Sinfonie, im „Lied von der Erde“. Für Bruckner hat sich der Triumph des in- und durcheinander Tönenden eingeschwungen; man erwartet nichts mehr, muss nichts mehr erwarten. Was da sein soll, ist da. Mahler hingegen lässt alles absterben: „Morendo“ steht über dem Text der Partitur geschrieben. Wann die Sache dann aufhört, wie und an welcher Ortsmarke, bleibt für den Hörer ungewiss – obwohl und weil der Schluss zum Greifen nahe liegt. Selbst disziplinierte Dirigenten vermögen dieses Dahinschwinden nicht durchzuhalten: sie beginnen schneller zu schlagen. Der Spannungsbogen wird im Verklingen aufs intensivste angezogen. Mahler verhält sich zeitlich katastrophal linear, angesichts des Todes. Bruckner schiesst sich aus der Zeit heraus; insofern ist er unsterblich.

Hier eröffnet sich ein weites Feld für musikanalytische Studien. Kurz verwiesen sei auf Robert Schumann. Die Überschichtung inkompatibler Zeitstrukturen ist das vielleicht produktivste Moment seiner künstlerischen Lebensleistung. Mit den ersten ← 30 | 31 → Takten der Kreisleriana (Notenbeispiel 1) wird dem Hörer wie dem Pianisten jeder metrische Grund entzogen. Wer das Stück taktierend polyrhythmisch abwickelte, hätte es kaum verstanden.52 Man muss das Chaos wohl als Chaos annehmen.

Notenbeispiel 1: Robert Schumann, Kreisleriana, op. 16, Nr. 1.

Quer notiert ist auch der „Marsch der Davidsbündler gegen die Philister“ aus dem Carnaval (Notenbeispiel 2): nämlich in Dreiviertelgängen. Wie soll man diese nach militärischer Norm verwirklichen? Hat man sie als Walzer darzubieten? Oder genügt es, alterierend den linken Fuss zu betonen, sodann den rechten, dann wieder den linken und so fort? Allem preussischen „Links … links … links, zwei, links, zwei“ müsste das Hohn sprechen. Und vielleicht korrespondiert das resultierende „Links – zwei – drei; Rechts – zwei - drei; Links – zwei – drei; Rechts – zwei – drei …“ sogar jenem kippend-weichen Gang von Schumann selber, den Zeitgenossen beschreiben: zwischen beiden Beinen die Balance haltend.53

Zum Schweben und Fliegen geradezu kommt die Melodie der Nr. 10 in den Kinderszenen (Notenbeispiel 3): „Fast zu ernst“ ist der Titel. Man muss diese Miniatur, auf Grund ihrer ambivalenten Notation, auftaktig und volltaktig zugleich vortragen. Nur Pianisten, die selbst mit Traum und Rausch umzugehen wissen, sind dazu imstande.54

Reizvoll wäre es, das Gesagte auf Richard Wagner auszudehnen, dem die Transformation des Zeitlichen zum Gegenstand seiner Dichtung wurde. Im ersten Gralsmarsch des Parsifal (Notenbeispiel 4) sind Zeit und Raum sogar ineinander vermittelt. ← 31 | 32 → Gurnemanz und Parsifal, auf dem Weg zur Burg, treten paradoxerweise auf der Stelle. Nicht sie kommen voran, sondern eine Wandeldekoration aus Bäumen ist es, die an ihnen vorbei schreitet: eine kaum mehr zu sehende Pointe bei der Uraufführung von 1882. Umgehend auch belehrt Gurnemanz seinen Elèven, dass hier „zum Raum […] die Zeit“ werde. „Stünde dieser Satz im zweiten Teil von Goethes ‚Faust‘, wäre er ein dankbares Objekt für Tiefsinn und Allegoriewitz ohnegleichen“. Mit den letzten Worten wurde Ernst Bloch aufgerufen.55 Vollends durchsichtig, nein: durchhörbar ist die Goethe’sche Konstellation in der Faktur des Orchesters.

Notenbeispiel 2: Robert Schumann: „Marche des ‚Davidsbündler‘ contre les Philistins“, Carnaval, op. 9, Nr. 21.

Notenbeispiel 3: Robert Schumann, „Fast zu ernst“, Kinderszenen, op. 15, Nr. 10.

← 32 | 33 →

Notenbeispiel 4: Richard Wagner, Parsifal, 1. Akt

a) Übergang zum Gralsmarsch

Details

- Pages

- 542

- Publication Year

- 2015

- ISBN (Hardcover)

- 9783034316255

- ISBN (PDF)

- 9783035108064

- ISBN (MOBI)

- 9783035194142

- ISBN (ePUB)

- 9783035194159

- DOI

- 10.3726/978-3-0351-0806-4

- Language

- German

- Publication date

- 2015 (March)

- Keywords

- Musikkultur Musikethnologie Musikvermittlung

- Published

- Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2015. 542 S.

- Product Safety

- Peter Lang Group AG