Sprache der deutschsprachigen Kanzleien in der frühneuhochdeutschen Zeit im südlichen Ostseeraum. Teil 2: Morphologische Ebene

Zu den Kategorien des Adjektivs und den Ablautklassen

Summary

Excerpt

Table Of Contents

- Cover

- Titel

- Copyright

- Autorenangaben

- Über das Buch

- Zitierfähigkeit des eBooks

- Vorwort

- Inhaltsverzeichnis

- 1 Das Adjektiv

- 1.1 Zu den analysierten Texten

- 1.2 Zur Geschichte der Deklination des deutschen Adjektivs

- 1.2.1 Die althochdeutsche Deklination

- 1.2.2 Die mittelhochdeutsche Deklination

- 1.2.3 Die frühneuhochdeutsche Deklination

- 1.3 Deklination des attributiv gebrauchten Adjektivs, Partizips und Zahlwortes in den analysierten Texten

- 1.3.1 Deklination nach dem bestimmten Artikel

- 1.3.2 Deklination ohne Artikelwort

- 1.3.3 Deklination nach dem unbestimmten Artikel, nach kein und nach dem

- 1.4 Zur Steigerung

- 1.4.1 Zur Geschichte der Steigerung

- 1.4.2 Zur Steigerung des Adjektivs in den analysierten Texten

- 1.4.2.1 Regelmäßige Komparation

- 1.4.2.2 Unregelmäßige Steigerung

- 1.4.2.3 Steigerung mit dem Suppletivstamm

- 2 Zu den Ablautklassen

- 2.1 Relikthafter Ablaut und grammatischer Wechsel bei Verben im Mittel-/Frühneuhochdeutschen anhand der ausgewählten deutschen Schriftstücke aus dem 14. Jahrhundert

- 2.1.1 Zielsetzung

- 2.1.2 Zum Korpus

- 2.1.3 Alternanzen in der Apostelgeschichte von St. Lukas

- 2.2 Die zweite und dritte Ablautklasse im Text des Schöffenbuches der Alten Stadt Toruń aus dem ersten Jahrhundert des Frühneuhochdeutschen

- Literatur

1 Das Adjektiv

1.1 Zu den analysierten Texten

Die Beschreibung erfolgt aufgrund von:

– dem im ersten Jahrhundert der Frühneuhochdeutschen verfassten Schöffenbuch der Alten Stadt Thorn (1363–1444),

– den am Anfang des 16. Jh., d.h. im zweiten Jahrhundert des Frühneuhochdeutschen verfassten Protokollen des Generallandtags von Preußen Königlichen Anteils.

Beide Texte wurden im Druck herausgegeben.

Das Altthornische Schöffenbuch

Liber scabinorum veteris civitatis Thoruniensis 1363–1428, herausgegeben 1936 von Kazimierz Kaczmarczyk, Toruń: Towarzystwo Naukowe (= Fontes 29).

Angaben bei Belegen: K.

Księga Ławnicza Starego Miasta Torunia 1428–1443, herausgegeben 1992 von Karola Ciesielska und Janusz Tandecki, Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu (= Fontes 75). Angaben bei Belegen: C/T.

Der Text der Protokolle

Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich. Tom I (1526 – połowa 1528). Wydali Marian Biskup, Bogusław Dybaś, Janusz Tandecki. Toruń 2001 (= Fontes 89)

(deutscher Titel: Protokolle des Landtags von Königlich Preußen, Band I, 1526 – Mitte 1528).

Angaben bei Belegen: Protokolle S. (= Seite).

Protokoły Sejmiku Generalnego Prus Królewskich. Tom II (lipiec 1528 – październik 1530). Wydali Marian Biskup, Bogusław Dybaś, Janusz Tandecki. Toruń 2005 (deutscher Titel: Protokolle des Landtags von Königlich Preußen, Band II, Juli 1528 – Oktober 1530). (= Fontes 95).

Angaben bei Belegen: Protokolle S./K. S. – Seite, K – Karte).

←9 | 10→Das Altthornische Schöffenbuch besteht aus 51 Bänden und enthält Eintragungen aus den Jahren 1363–1792. Das Buch ist nicht komplett, denn es fehlen Eintragungen aus den Jahren 1557–1564, 1612–1613, 1629, 1636, 1642–1674, 1676–1706, 1711–1757, 1759–1779, 1783 und 1785. Die ersten fünf Bände wurden auf Pergament geschrieben, die übrigen auf Papier mit verschiedenen Wasserzeichen (vgl. Ciesielska/Tandecki 1992: XX). Die einzelnen in Leder eingebundenen Bände sind verschiedenen Größen (30,5 x 23 x 5 cm bis 52,5 x 38 x 13,5 cm). Der analysierte älteste Teil des Schöffenbuches entstand in den Jahren 1363–1443. Dieser Teil ist verhältnismäßig gut erhalten. Die Schrift ist deutlich (lesbar). Die Handschrift befindet sich im Thorner Stadtarchiv (Katalog II, IX, 1, 2).

Im Falle der Protokolle liegen keine offiziellen Versionen vor, sondern Handschriften die von den Danziger Schreibern als Kopien für den Danziger Rat angefertigt wurden. So sind es also keine offiziellen Protokolle der Generallandtage.

Die Danziger Schreiber haben während der Beratungen umfangreiches Material vorbereitet, nach der Rückkehr nach Danzig endgültige Texte angefertigt und im Danziger Ratsarchiv hinterlegt. Ihre Texte sind im Gegensatz zu den Protokollen der Thorner und Elbinger Schreiber fast vollständig erhalten und befinden sich heute im Danziger Staatsarchiv (Signaturen 300:29/9 bis 300: 29/18). Sie bestehen aus 10 Bänden von unterschiedlicher Größe (600 bis 1500 Seiten) (vgl. Firyn 2012: 17 f.).

1.2 Zur Geschichte der Deklination des deutschen Adjektivs

1.2.1 Die althochdeutsche Deklination

Die Adjektive hatten im Althochdeutschen drei grammatische Kategorien – Kasus, Numerus und Genus. Für das Althochdeutsche wird zwischen starker/pronominaler und schwacher/nominaler Deklination unterschieden (vgl. Braune 1891: 182; Schmidt 2007: 260). Generell konnte jedes Adjektiv sowohl stark als auch schwach dekliniert werden. Die schwache Deklination des attributiven Adjektivs kam vor, wenn dem Adjektiv der bestimmte Artikel oder ein Demonstrativpronomen vorausging, sonst wurde das attributive Adjektiv stark dekliniert. Das prädikativ gebrauchte Adjektiv wurde grundsätzlich nicht dekliniert.

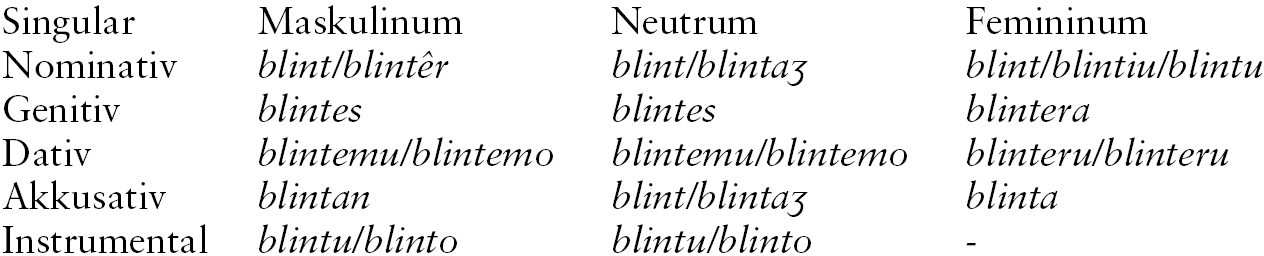

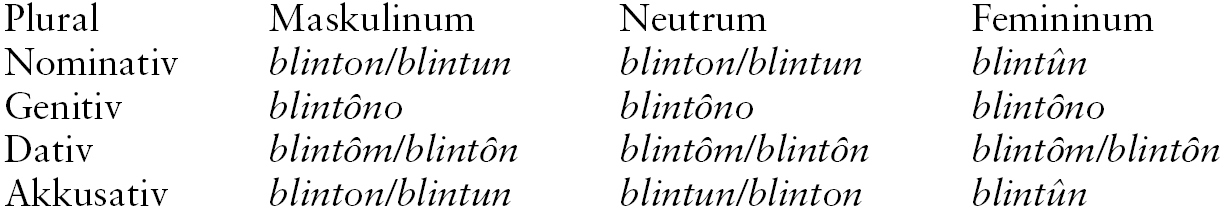

←10 | 11→Beispiel der starken Deklination

Die Unterscheidung nach dem Stammauslaut, die noch bei Wilhelm Braune (1891: 184–189) eingehend besprochen wird, spielte im Althochdeutschen nur eine sekundäre Rolle, denn die Unterscheidung zwischen a-/ȏ-, ja-/jȏ- und wa-/wȏ-Stammen macht sich nur noch in der unflektierten Form des Singulars bemerkbar. Sie endet bei den ehemaligen ja-/jȏ mit -i, z.B. mâri „berühmt“, bei den ehemaligen wa-/wȏ-Stämmen mit -o, z.B. garo „gar“. Die flektierten maskulinen Formen dieser Adjektive lauten mârêr und gar/a/wêr. Bei den wa-/wȏ-Stämmen steht das w vor der Flexionsendung. (Schmidt 2007: 261)

Anschließend werden die Paradigmata von Schmidt (2007: 260) für die drei Genera präsentiert. Dabei wird zwischen kürzeren/unflektierten und längeren/flektierten Varianten unterschieden.

Aus der Tabelle ergibt sich, dass die Abschwächung der Nebensilbenvokale einen großen Einfluss auf die Deklination des Adjektivs ausgeübt hatte.

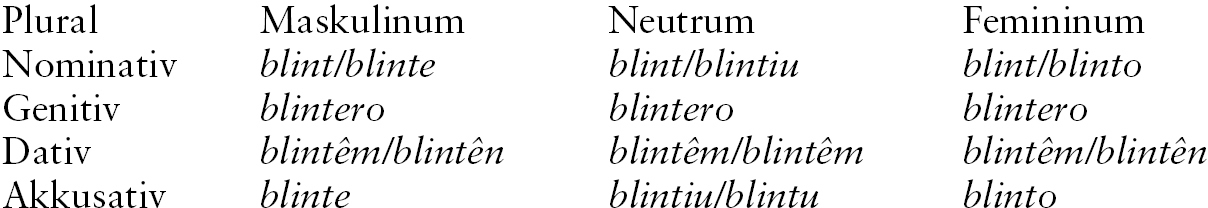

Beispiel der schwachen Deklination

Diese Deklination ist mit der Deklination der n-Deklination der Substantive. Bei Schmidt (2007: 261) werden folgende Paradigmen präsentiert:

Gleich wurden auch die attributiv gebrauchten Partizipien dekliniert.

Weiteres zu der Deklination des attributiven Adjektivs s. Braune (1891: 182–191).

1.2.2 Die mittelhochdeutsche Deklination

Im Mittelhochdeutschen war der Bezug auf die alten Stammauslaute eigentlich völlig untergegangen. Es wird grundsätzlich zwischen starker und schwacher Deklination in allen drei Genera unterschieden.

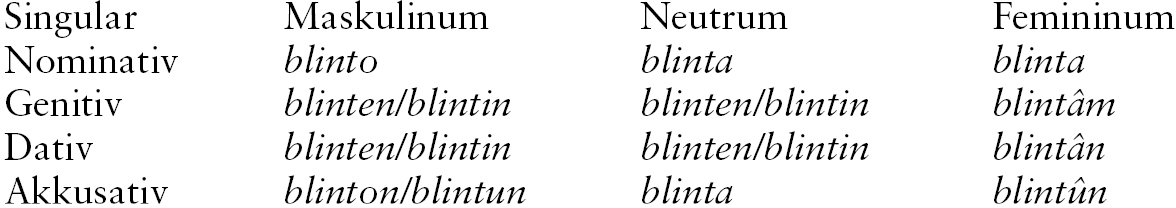

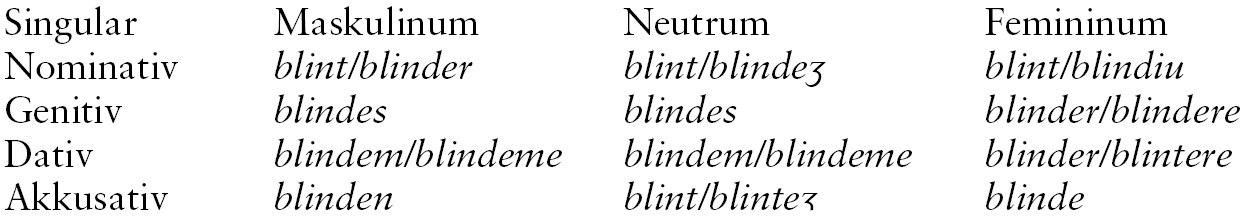

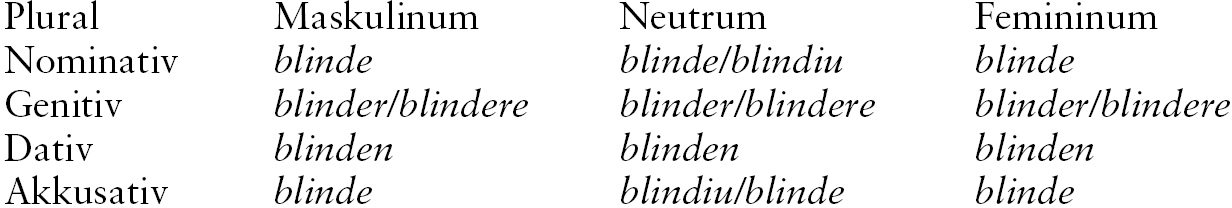

Beispiel der starken Deklination

Die starke Deklination weist Flexive auf, die an die Formen des Artikels stark erinnern. Der Instrumental ist in dieser Zeit völlig untergegangen und in den Flexiven gibt es keine langen Vokale, sondern nur das infolge der Abschwächung der Nebensilbenvokale entstandene [ɛ]/[ə]. Bei Schmidt (207: 327 und bei Paul/Mitzka 1960: 137 f.) wird folgendes Deklinationsparadigma präsentiert:

Die Varianten -em und -er sind infolge der Apokope des auslautenden Vokals entstanden.

←12 | 13→In manchen Handschriften kommt im Dativ Singular der Maskulina und Neutra statt des Flexivs -em/-eme das neutrale, d.h. nicht den Kasus und das Genus markierende -en vor.

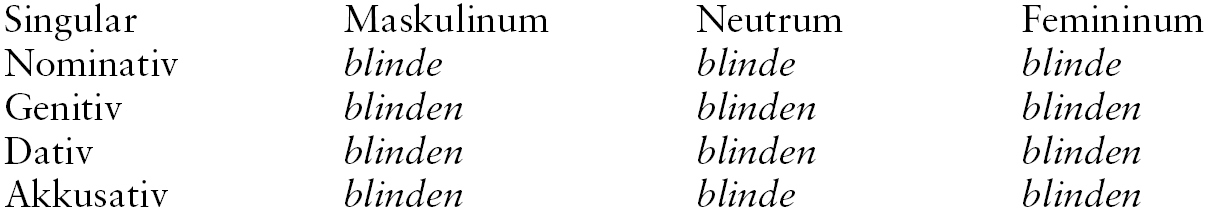

Beispiel der schwachen Deklination

Bei der schwachen Deklination gab es nur geringe Deklinationsunterschiede zwischen den einzelnen Genera. In mehreren Texten wurde der Flexivvokal synkopiert (vgl. Wolf 1991: 109).

1.2.3 Die frühneuhochdeutsche Deklination

Im Frühneuhochdeutschen gab es außer der starken und schwachen Deklination noch die flexivlosen Formen. Nach einem genusbestimmenden Artikelwort konnten drei Flexionsformen des Adjektivs stehen:

| der genanter burger | der genante burger | der genant burger |

| der mutiger ritter | der mutige ritter | der mutig ritter |

| zu ainer gantzer warheit | von einem kunen ritter | einer junger nonne |

Nicht flektierte Formen gab es generell bei der Nachstellung des attributiven Adjektivs:

| der ritter, jung und mutig | das Mädchen jung | der junge brav |

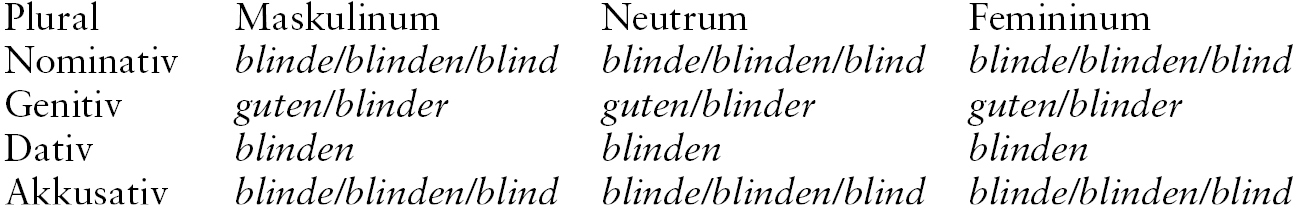

Da daneben auch die neutralen Flexive -e und -en zu finden sind, erweckt dies den Eindruck, dass es im Frühneuhochdeutschen keine strengen Regeln der Adjektivdeklination gab, was aber nicht unbedingt stimmen muss. Im ←13 | 14→Anschluss an Schmidt (2007: 424 f.) lassen sich folgende Deklinationsparadigmata formulieren:

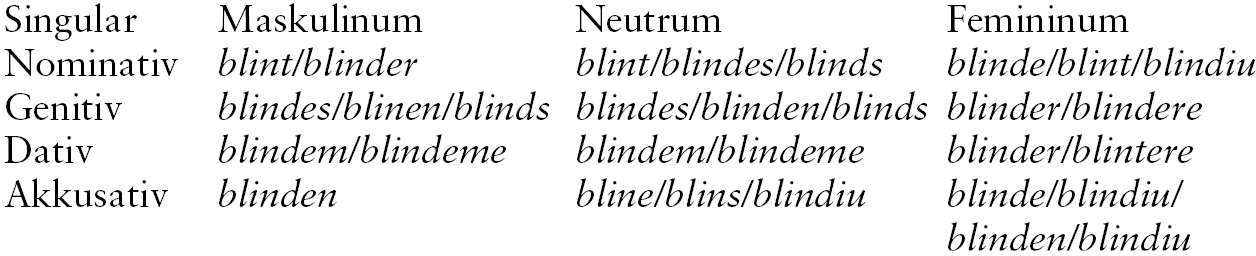

Beispiel der starken Deklination

Der auslautende Vokal in blint wurde besonders nach Nasalkonsonanten als d geschrieben. Die Apokope des im absoluten Auslaut stehenden [Û]/[ə] (-eme, -ere) setzt sich im Laufe des ganzen Frühneuhochdeutschen allmählich durch.

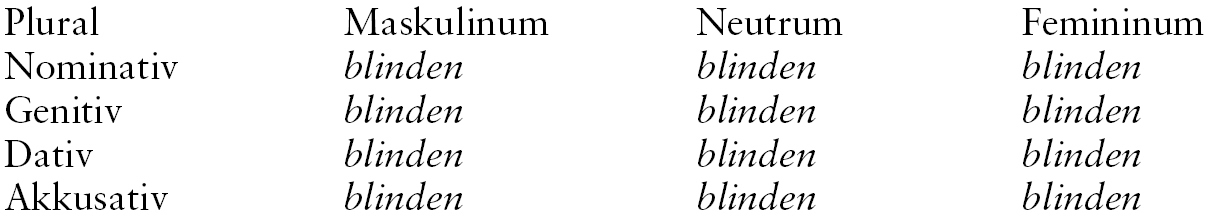

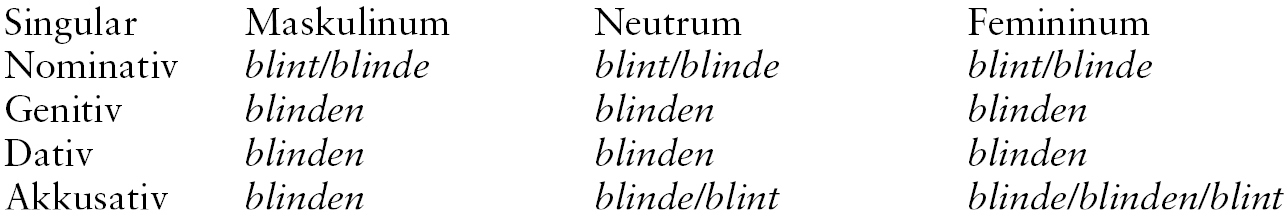

Beispiel der schwachen Deklination

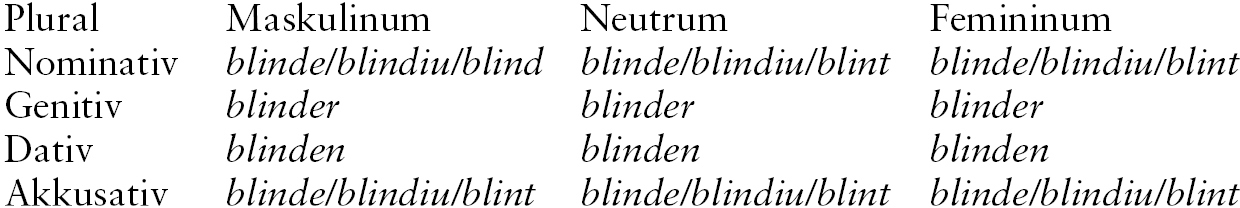

Die flexivlosen Formen waren vor allem für den oberdeutschen Sprachraum charakteristisch (vgl. Schmidt 2007: 425). Die Genusmarkierung kommt hier kaum vor, die Numerusdifferenzierung ist nicht deutlich.

←14 | 15→Im Falle von zwei nacheinander stehenden und parataktisch verbundenen attributiven Adjektiven ohne und mit dem Artikelwort gab es im Frühneuhochdeutschen zwei Möglichkeiten, wenn das erste Adjektiv stark dekliniert wird (vgl. Ebert/Reichmann/Solms/Wegera (1993: 201):

– hat das zweite Adjektiv meist gleiche (starke) Endung:

mit gewarer gotlicher gelassenheit

– kann das zweite Adjektiv auch das Flexiv -en haben:

mit gewarer gotlichen gelassenheit

Das prädikative Adjektiv bleibt grundsätzlich unflektiert, nur sporadisch kommen Formen mit -e vor.

Bemerkung

In den Arbeiten zur Geschichte der deutschen Sprache und in den Grammatiken des Frühneuhochdeutschen wird die gemischte Deklination nicht unterschieden. Die nach dem unbestimmten Artikel stehenden attributiven Adjektive werden hinsichtlich des Deklinationstyps teilweise der starken (eyn gutter richter) und teilweise der schwachen Deklination (eynem gutten richter) zugeordnet, was nicht unbedingt für berechtigt gehalten werden muss. Viele Belege weisen darauf, dass sich die gemischte Deklination herauszubilden begann, was zur Unterscheidung der gemischten Deklination berechtigt.

Bei der Analyse des attributiv gebrauchten Adjektivs werden im Weiteren also drei Typen der Deklination unterschieden:

– starke Deklination mit Nullartikel,

– gemischte Deklination nach dem unbestimmten Artikel und dem Indefinitpronomen

– schwache Deklination nach dem bestimmten Artikel.

1.3 Deklination des attributiv gebrauchten Adjektivs, Partizips und Zahlwortes in den analysierten Texten

Notfalls werden als Beispiele auch die substantivierten Adjektive angegeben, was auch zur Erweiterung des Forschungsfeldes beiträgt.

←15 | 16→1.3.1 Deklination nach dem bestimmten Artikel

Im Vergleich mit dem Mittelhochdeutschen weist die Deklination nach dem bestimmten Artikel nur wenige Neuerungen auf.

Maskulina

Im Nominativ der Maskulina kommt grundsätzlich das Flexiv-e vor, und zwar sowohl bei den attributiv gebrauchten Adjektiven

der ersame prister K 96

der alde statschriber K 117

der grosse scheffer K 563

der eliche vatir K 1008

der junge Ewirke Pape K 748

der junge Hans K 1281

der junge Lodewig K 1321

der junge Wilhelm K 1928

der alde Hartwic K 1977

der gemeine tot K 1939

der offene brief K 1505

der alte scholtis C/T 5

der alde Czegibhals C/T 894

der alte gr Protokolle S. 546

der alte schil Protokolle S. 549

der gemeyne mann K 54

als auch bei den attributiv gebrauchten Partizipien:

der vorgenante Bertold K 794

der egenante Niclos K 998

der vognante Furstenaw C/T 32

der vorgnante Niclas Grunewald C/T 37

und bei den attributiv gebrauchten Ordinalzahlen:

der erste tag K 1258

der erst beczaler C/T 904

der erste empfanger C/T 1053

Zwei nacheinander stehende attributive Adjektive haben gleiches Flexiv:

Details

- Pages

- 174

- Publication Year

- 2020

- ISBN (Hardcover)

- 9783631798898

- ISBN (PDF)

- 9783631808016

- ISBN (ePUB)

- 9783631808023

- ISBN (MOBI)

- 9783631808030

- DOI

- 10.3726/b16395

- Language

- German

- Publication date

- 2020 (February)

- Keywords

- Grammatischer Wechsel Morphologie der Sprache der Ordenskanzlei Archaische Formen des Ablauts Die zweite Ablautklasse Deklinationstypen des Adjektivs Komparation des Adjektivs und Adverbs

- Published

- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2020. 174 S.

- Product Safety

- Peter Lang Group AG