Der lateinisch-altenglische «Libellus precum» in der Handschrift London, British Library, Arundel 155

Summary

Excerpt

Table Of Contents

- Cover

- Titel

- Copyright

- Vorwort

- Autorenangaben

- Über das Buch

- Zitierfähigkeit des eBooks

- Inhaltsverzeichnis

- Abbildungsverzeichnis

- Abkürzungsverzeichnis

- Einleitung

- A. Die Handschrift: London, British Library, Arundel 155

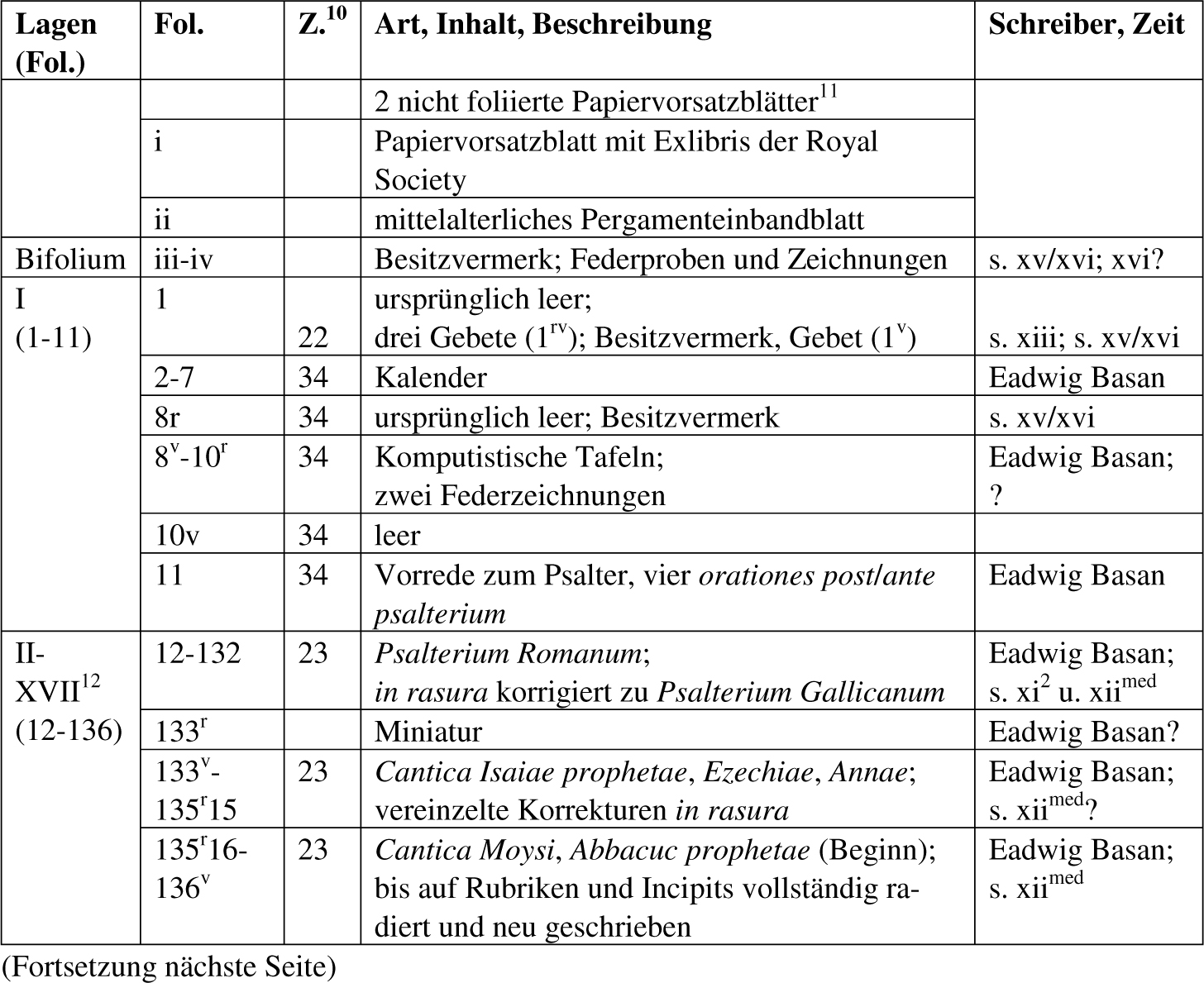

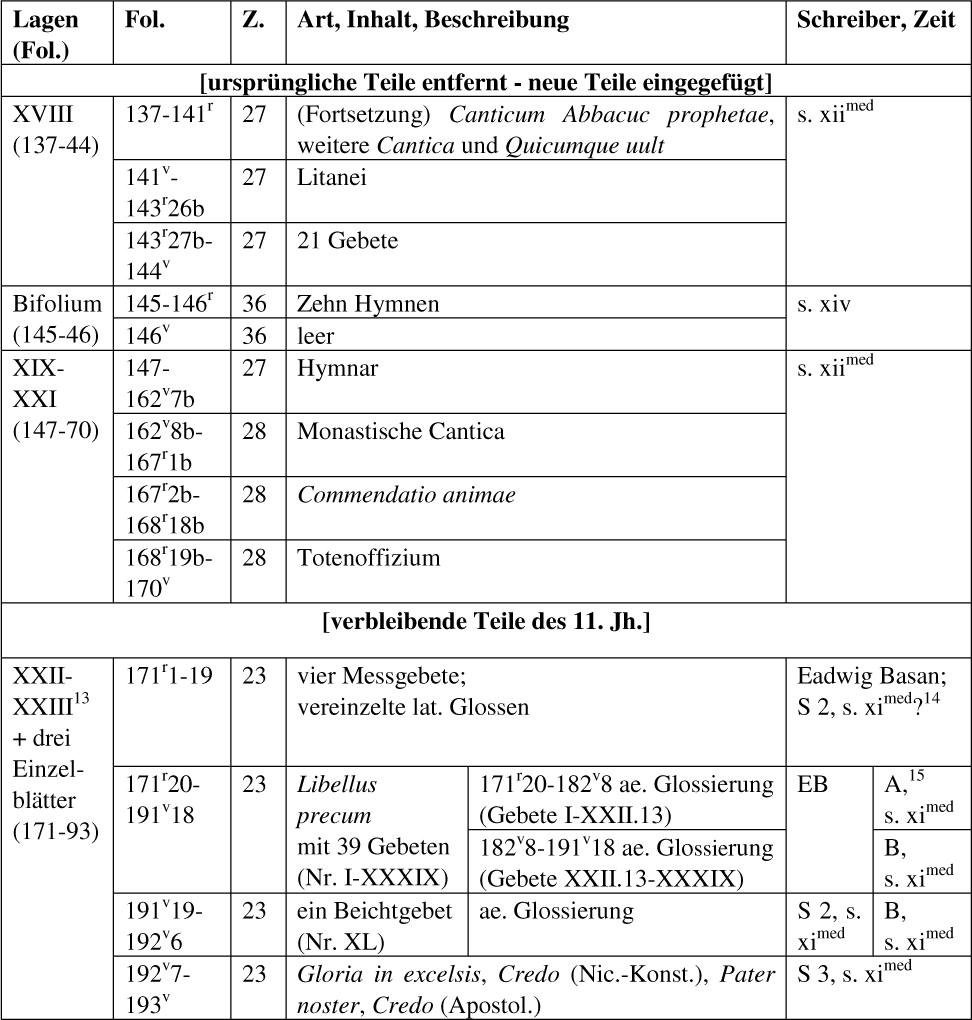

- I. Tabellarische Übersicht

- II. Schreiber und Schrift

- 1. Eadwig Basan

- 2. Weitere lat. Hände

- 3. Die Glossenschreiber

- III. Buchschmuck

- IV. Geschichte

- V. Inhalt

- B. Der libellus precum in Arundel 155

- I. Inhalt und Aufbau

- II. Privates Beten und der Gebrauch des libellus precum

- III. Die Verbreitung der Gebete

- IV. Editionsgeschichte

- C. Die ae. Glossierung des libellus precum (ArPrGl)

- I. Glossierungstechnik

- 1. Auslassungen

- 2. Doppelglossierungen

- 3. Grammatische Glossen

- 4. Altenglische Ersatzformen

- 5. Lateinische vs. altenglische Syntax

- II. Phonologie und Schreibung

- 1. Vokalismus der betonten Silben

- Nasalverdumpfung

- Erste Aufhellung

- Brechung

- Palataldiphthongierung

- Zweite Aufhellung

- i-Umlaut

- Velarumlaut

- Anglische Ebnung

- niwi > ny

- Spätwestsächsische Ebnung

- Die Graphien <ie>, <i>, <y>

- Spätws. Vokalentwicklung Zwischen w und r

- sel > syl

- 2. Vokalismus der minder- und unbetonten Silben

- Allgemeines

- Die Graphien <i>, <g> und <ig>

- Späte Sprossvokale

- Das Ableitungssuffix -nes/-nis/-nys

- 3. Konsonantismus

- Kennzeichen der Palatalisierung

- Entsonorisierung

- Schwund

- Weitere Besonderheiten

- 4. Zusammenfassung

- III. Flexionsmorphologie

- 1. Substantive

- a-Deklination

- ō-Deklination

- i-Deklination

- u-Deklination

- ōn-Stämme

- 2. Adjektive

- Starke Deklination

- Schwache Deklination

- Komparation

- 3. Pronomen

- Personalpronomina

- Possessiva

- Demonstrativa

- 4. Verben

- 5. Zusammenfassung

- IV. Lexikologie

- 1. Hapax legomena und seltene Wörter

- 2. Dialektwortschatz

- Anglisches Wortgut

- Nicht Streng ws. Wortgut

- Südenglisches Wortgut

- ws. Wortgut

- Überwiegend Spätws. Wortgut

- Spätws. Wortgut

- Winchester-Wortgut

- 3. Wortwahl

- Gruppe II

- Gruppe III

- V. Ergebnisse

- 1. Schreiberunterschiede und Originalität

- 2. ArPrGl im dialektalen Kontext

- D. Textedition: London, British Library, Arundel 155, Fol. 171[sup]r-192[sup]v

- I. Erläuterungen zum Textabdruck

- II. Gebete I - XL

- III. Anmerkungen zum Text

- Literaturverzeichnis

- Verzeichnis der lat. Incipits

- Wörterverzeichnisse

- Lateinisch-Altenglisch

- Altenglisch-Lateinisch

I:BL, Arundel 155, Fol. 9v (Detail), Pachomius-Legende

II:BL, Arundel 155, Fol. 93r, historisierende D-Initiale (Beginn von Psalm 101)

III:BL, Arundel 155, Fol. 133r, Hl. Benedikt mit einer Gruppe von Mönchen

IV:BL, Arundel 155, Fol. 171r (Detail), Beginn des libellus precum

V:BL, Arundel 155, Fol. 182r, Gebete XXI und XXII

VI:BL, Arundel 155, Fol. 182v, Wechsel des Glossenschreibers mit Z.8 drihten

VII:BL, Arundel 155, Fol. 191v, Gebete XXXIX (Eadwig Basan) und XL (Schreiber 2)

← 9 | 10 → ← 10 | 11 →

Für die in Kapitel B. III „Die Verbreitung der Gebete“ und den Anmerkungen zum Text verwendeten Handschriftensiglen siehe das Verzeichnis auf S. 67ff.

a) Allgemeine Abkürzungen

| ae. | altenglisch |

| angl. | anglisch |

| BAV | Biblioteca Apostolica Vaticana |

| BL | British Library |

| BM | Bibliothèque Municipale |

| BnF | Bibliothèque nationale de France |

| CC | Christ Church |

| CCC | Corpus Christi College |

| kent. | kentisch |

| merz. | merzisch |

| mlat. | mittellateinisch |

| NM | New Minster |

| Prov. | Provenienz (Bibliotheksheimat) |

| StA | St. Augustine´s Abbey |

| UL | University Library |

| wgerm. | westgermanisch |

| ws. | westsächsisch |

b) Abgekürzt zitierte Literatur1

| AF | Anglistische Forschungen |

| Alexander | J.J.G. Alexander, Insular Manuscripts: 6th to the 9th Century, A Survey of Manuscripts Illuminated in the British Isles 1 (London, 1978) |

| Anglia | Anglia: Zeitschrift für englische Philologie |

| Archiv | Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen |

| ASE | Anglo-Saxon England |

| ASM | Anglo-Saxon Manuscripts in Microfiche Facsimile, ed. A.N. Doane et al., Bd. 1-, Medieval and Renaissance Texts and Studies (1994-) |

| Bischoff | B. Bischoff, Katalog der festländischen Handschriften des neunten Jahrhunderts (mit Ausnahme der wisigotischen), aus dem Nachlass hrsg. von Birgit Ebersperger, 3 Bde., Veröffentlichungen der Kommission für die Herausgabe der mittelalterlichen Bibliothekskataloge Deutschlands und der ← 11 | 12 → Schweiz, Bayerische Akademie der Wissenschaften (Wiesbaden, 1998–2014) |

| BT | J. Bosworth, An Anglo-Saxon Dictionary, ed. and enlarged by Thomas N. Toller (Oxford, 1898) |

| BTS | J. Bosworth, An Anglo-Saxon Dictionary; Supplement by Thomas N. Toller (Oxford, 1921) |

| BTSA | J. Bosworth, An Anglo-Saxon Dictionary; Enlarged Addenda and Corrigenda by A. Campbell (Oxford, 1972) |

| Campbell | A. Campbell, Old English Grammar (Oxford, 1959) |

| CB | Corpus Benedictionum Pontificalium, ed. E.E. Moeller, 4 Bde., CCSL 162 und 162A-C (Turnhout, 1971–79) |

| CCCM | Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis |

| CCSL | Corpus Christianorum Series Latina |

| CHM | J.R. Clark Hall, A Concise Anglo-Saxon Dictionary, 4th ed., with a supplement by H.D. Meritt (Cambridge, 1960; Nachdr. Toronto, 2004) |

| CLA | Codices Latini antiquiores: a palaeographical guide to Latin manuscripts prior to the ninth century, ed. E.A. Lowe et al., 12 Bde. (Oxford, 1934–1971; Nachdr. Osnabrück, 1982) |

| CO | Corpus Orationum, ed. E.E. Moeller et al., 14 Bde., CCSL 160 und 160A-M (Turnhout, 1992–2004) |

| CP | Corpus Praefationum, ed. E.E. Moeller et al., 5 Bde., CCSL 161 und 161A-D (Turnhout, 1908–81) |

| CSASE | Cambridge Studies in Anglo-Saxon England |

| DigCIM | The British Library Catalogue of Illuminated Mansuscripts, www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts |

| DMLBS | Dictionary of Medieval Latin from British Sources, prepared by R.E. Latham and D.R. Howlett, Vols. 1-, ((London, 1975-) |

| DOE | Dictionary of Old English: A to G online, ed. A. Cameron et al. (Toronto, 2007) |

| DOEC | Dictionary of Old English Corpus, http://ets.umdl.umich.edu/o/oec |

| Du Cange | C. du Fresne, sieur du Cange et al., Glossarium mediae et infimae latinitatis, 10 Vols. (Paris, 1883–87; Nachdr. Graz, 1954) |

| EETS OS | Early English Text Society, Original Series |

| EL | Ephemerides liturgicae: Commentarium bimestrale de re liturgica cura et studio presbyterorum congregationis missionis |

| ES | English Studies: A Journal of English Language and Literature |

| Georges | K.E. Georges, Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch, 2 Bde., 8. Aufl. von H. Georges (Hannover, 1913–19; Nachdr. Darmstadt, 2003) |

| Gneuss | H. Gneuss, Handlist of Anglo-Saxon Manuscripts: A List of Manuscripts and Manuscript Fragments Written or Owned in England up to 1100, Medieval and Renaissance Texts and Studies 241 (Tempe, AZ, 2001) ← 12 | 13 → |

| HG | E. Habel und F. Gröbel, Mittellateinisches Glossar (Paderborn, 1931) |

| HBS | Henry Bradshaw Society |

| Hogg | R.M. Hogg, A Grammar of Old English, Vol. 1: Phonology (Oxford, 1992) |

| IF | Indogermanische Forschungen: Zeitschrift für Indogermanistik und allgemeine Sprachwissenschaft |

| JEGP | Journal of English and Germanic Philology |

| Ker | N.R. Ker, Catalogue of Manuscripts Containing Anglo-Saxon (Oxford, 1957) |

| Koziol | H. Koziol, Handbuch der englischen Wortbildungslehre, 2. Aufl. (Heidelberg, 1972) |

| LMA | Lexikon des Mittelalters, ed. N. Angermann et al., 10 Bde. (München, 1980–99) |

| LQF | Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen |

| LThK | Lexikon für Theologie und Kirche, ed. W. Kasper, 11 Bde., 3. Aufl. (Freiburg, 1993–2001) |

| Luick | K. Luick, Historische Grammatik der englischen Sprache, ed. F. Wild und H. Koziol, 2 Bde., (Leipzig, 1914–1940; Nachdr. Stuttgart, 1964) |

| Mitchell | B. Mitchell, Old English Syntax, 2 Bde. (Oxford, 1985) |

| MLW | Mittellateinisches Wörterbuch bis zum ausgehenden 13. Jahrhundert, in Gemeinschaft mit den Akademien der Wissenschaften zu Göttingen, Heidelberg, Leipzig, Mainz, Wien und der Schweizerischen Geisteswissenschaftlichen Gesellschaft hrsg. von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Bde. 1- (München, 1959-) |

| Niermeyer | J.F. Niermeyer et al., Mediae latinitatis lexicon minus, 2 Bde., 2. Aufl. (Leiden, 2002) |

| NM | Neuphilologische Mitteilungen: Bulletin de la Société Néophilologique de Helsinki |

| QW | R. Quirk und C.L. Wrenn, An Old English Grammar, 2. Aufl. (London, 1957) |

| PBB | (Ost) Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur (Halle) |

| PL | Patrologiae cursus completus: Series Latina, ed. J.P. Migne, 221 Bde. (Paris, 1844–64) |

| RSB | Benedicti Regula, ed. R. Hanslik, Corpus scriptorum ecclesiasticorum Latinorum 75, 2. Aufl. (Wien, 1977) |

| RevB | Revue Bénédictine |

| Sawyer | P. Sawyer, Anglo-Saxon Charters: An Annotated List and Bibliography; Royal Historical Society Guides and Handbooks 8 (London, 1968) Electronic Sawyer: http://www.esawyer.org.uk/about/index.html |

| SB | K. Brunner, Altenglische Grammatik: Nach der angelsächsischen Grammatik von Eduard Sievers, 3. Aufl. (Tübingen, 1965) ← 13 | 14 → |

| Stotz | P. Stotz, Handbuch zur lateinischen Sprache des Mittelalters, 5 Bde., Handbuch der Altertumswissenschaft, Abt. 2, Teil 5 (München, 1996–2004) (zitiert nach Band, Buch und Paragraph) |

| Temple | E. Temple, Anglo-Saxon Manuscripts: 900–1066, A Survey of Manuscripts Illuminated in the British Isles 2 (London, 1976) |

| ThLL | Thesaurus linguae Latinae, editus auctoritate et consilio Academiarum quinque Germanicarum Berolinensis, Gottingensis, Lipsiensis, Monacensis, Vindobonensis, Bd. 1- (Leipzig und München, 1900-) |

| TRE | Theologische Realenzyklopädie, ed. G. Krause und G. Müller, 36 Bde. (Berlin, 1977–2006) |

| TUEPh | Texte und Untersuchungen zur Englischen Philologie → 14 | 15 ← |

1Alle ae. Textdenkmäler werden mit den ihnen im DOE zugewiesenen Kurztiteln zitiert. Diese werden hier nicht eigens aufgeführt.

Die Psalterhandschrift London, BL, Arundel 155, die zwischen 1012 und 1023 in Christ Church, Canterbury, entstand, hat zu Recht in verschiedenen Disziplinen nicht geringe Aufmerksamkeit erfahren. Für die Paläographie ist sie von Interesse, weil ihre ursprünglichen Bestandteile fast vollständig von dem namentlich bekannten Schreiber Eadwig Basan stammen, dessen Schrift eine bedeutende Rolle in der Geschichte der insularen karolingischen Minuskel spielt. Der reiche Buchschmuck, insbesondere eine Miniatur des Hl. Benedikt, ist von kunsthistorischem Belang. Ein viel beachtetes Zeugnis der Liturgiegeschichte ist Arundel 155 wegen des aufschlussreichen Kalenders, des späten Zeitpunktes für die Entstehung eines römischen Psalters sowie der Umgestaltung zu einem gallikanischen Psalter im 12. Jahrhundert. Aufgrund der fortlaufenden ae. Interlinearglossierung zu 40 lat. Gebeten am Ende der Handschrift (Fol. 171r-192v) hat sich ebenso die anglistische Sprachwissenschaft dieser Quelle bereits angenommen, doch nicht in der Form, wie sie es verdient. Auch stand die Handschrift Arundel 155 kaum jemals in ihrer Gesamtheit im Zentrum des Interesses. Leider kann die vorliegende Arbeit die vielschichtige Handschrift ebenso wenig in ihrer ganzen Breite erschöpfend behandeln, denn vordringliches Ziel ist es, eine zuverlässige und moderne Textedition der ae. Gebetsglossierungen zu bieten, die bisher nur in verstreuten und mit erheblichen Mängeln behafteten Editionen vorliegen. Allerdings gehört es zu einer solchen Edition, dass sowohl die lat. Gebetstexte wie ihre ae. Interlinearglossierungen im Kontext der Gesamthandschrift präsentiert und kommentiert werden. Dies schließt somit auch eine Gesamtbeschreibung der Handschrift Arundel 155 mit ein.

Auf diese Einleitung folgt daher als erster Abschnitt A eine eingehende Beschreibung der Handschrift, die in besonderem Maße die ursprünglichen Teile aus der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts berücksichtigt, zu denen auch die glossierten Gebete gehören. Der Abschnitt B ist dem Teil der Handschrift gewidmet, den es zu edieren gilt, dem libellus precum. Diesen Begriff findet man in enzyklopädischen Überblicken für eine zeitlich und inhaltlich definierbare Art von Gebetbuch.2 Daher wird der Begriff innerhalb seines Definitionsbereiches bisweilen synonymisch mit „Gebetbuch“ verwendet.3 Allerdings kann es sich bei einem libellus precum sowohl um eine eigenständige Handschrift als auch um einen abgrenzbaren Teil innerhalb einer Handschrift handeln. So bilden die 40 zu edierenden Gebetstexte in Arundel 155 einen Anhang zu einem Psalter. Dieser Anhang stellt ein unabhängiges, in eine Psalterhandschrift integriertes „Gebetsbüchlein“ dar. ← 15 | 16 → Eine derartige Konstellation lässt sich vielfach in anderen Handschriften beobachten.4 In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff „Gebetbuch“ deshalb als allgemeine Charakterisierung ganzer Handschriften (und gedruckter Bücher) verwendet.5 Mit dem Begriff libelli precum werden im Folgenden dagegen „Gebetssammlungen“ bezeichnet, in denen Texte weitgehend individuell zum privaten Beten zusammengestellt sind, wie sie sich vor allem aus dem 8.-11. Jahrhundert erhalten haben (meist als Teil eines Codex).

Die Untersuchung des libellus precum in Arundel 155 wird eingeleitet durch grundsätzliche Bemerkungen zur nicht unumstrittenen Unterscheidung zwischen privaten und liturgischen Gebeten. Danach analysiert das Kapitel B.I den Inhalt und Aufbau der Gebetssammlung. Dem schließt sich in Kap. B.II eine Darstellung zur Grundlage, Bedeutung und Praxis des privaten Betens im zeitgenössischen benediktinischen Kontext an. Auf dieser Basis werden Überlegungen zur tatsächlichen Verwendung der vorliegenden Gebetssammlung angestellt. Durch eine Untersuchung der Verbreitung der einzelnen Gebetstexte in Kap. B.III, die vor allem Handschriften bis zum Jahr 1100 erfasst, soll die Stellung der Gebetssammlung in Arundel 155 in der Geschichte der Privatgebete und der libelli precum herausgearbeitet werden. Darüber hinaus sollen durch Vergleiche einzelner lat. Textstellen nicht nur Rückschlüsse auf die Herkunft und Verbreitungswege der verschiedenen Gebete, sondern auch wichtige Erkenntnisse über die Entstehung und zur Bewertung der ae. Interlinearglossierung gewonnen werden.

Einen wesentlichen Bestandteil dieser Arbeit stellt Abschnitt C dar mit der Beschreibung sowohl der regelmäßigen Merkmale als auch der Besonderheiten der ae. Glossierung in den Bereichen Glossierungstechnik, Phonologie, Flexionsmorphologie und Lexikologie (C.I-IV). Die beiden sich unter C.V anschließenden Kapitel sollen die Erkenntnisse aus dieser sprachwissenschaftlichen Untersuchung mit denen über den libellus precum und die Gesamthandschrift bündeln, um im Ergebnis die Entstehung der Glossierung rekonstruieren und ihre Gestalt bewerten zu können. Darauf folgt im Abschnitt D mit der Edition und den zugehörigen Anmerkungen das Kernstück dieser Textausgabe, deren Erschließung durch die Indizes erleichtert werden soll. ← 16 | 17 →

2Vgl. LMA 4, Sp. 1159ff., LThK 4, Sp. 320f., TRE 12, S. 105f. Für eine ausführlichere Darstellung und einen jüngeren Forschungsüberblick zu den libelli precum, allerdings unter besonderer Berücksichtigung von Gebetbüchern für Laien und der Rolle Alkuins in der Geschichte der libelli precum, vgl. Waldhoff 2003, S. 43–111. Dort finden sich, S. 3–5, auch Bemerkungen zur neuzeitlichen Entstehung des Begriffes „libellus precum“ sowie den einschlägigen zeitgenössischen Bezeichnungen.

3Vgl. jüngst Waldhoff 2003, S. 4f.

4Vgl. bes. den Überblick über erhaltene Handschriften mit „prières carolingiennes“ von Salmon 1976; Gneuss 1985, S. 137–9, für angelsächsische Handschriften mit Privatgebeten (neben reinen Gebetbüchern); sowie Kap. „Die Verbreitung der Gebete“, unten, S. 63ff.

5Für einen Überblick über angelsächsische Gebetbücher in diesem Sinne, vgl. Raw 2012.

A. Die Handschrift: London, British Library, Arundel 155

Die Psalterhandschrift Arundel 155 ist ein künstlerisch herausragendes Produkt des Skriptoriums von Christ Church, Canterbury.6 Ihre ursprünglichen Texte wurden zwischen 1012 und 1023 von dem namentlich bekannten Schreiber Eadwig Basan niedergeschrieben. Im 12. Jahrhundert wurde die Handschrift textlich und kodikologisch erheblich verändert.7 Sie besteht heute aus den drei Pergamentvorsatzblättern ii-iv + 193 Pergamentblättern von 290 x 210 mm.8 Fol. 141v–170v sind in zwei Spalten eingerichtet. Der Kodex ist durchgängig mit Bleistift foliiert. Die Fol. 171–193 sind zusätzlich mit Zahlen von 1–24 in Tinte versehen.9 Die Handschrift verfügt über einen neuzeitlichen, hauseigenen Einband des British Museums, heute British Library. ← 17 | 18 →

I. Tabellarische Übersicht

← 18 | 19 →

← 19 | 20 →

II. Schreiber und Schrift

Die Zuschreibung der ursprünglichen Teile von Arundel 155 an den Schreiber Eadwig Basan16 beruht auf der Arbeit von T.A.M. Bishop. Er identifizierte die (Haupt-)Hand von Arundel 155 sowie weiterer Handschriften und Urkunden mit der Schrift jenes Schreibers, der das Evangeliar Hannover, Kestner-Museum, W.M. XXIa, 36 („Eadwig Gospels“) fast vollständig schrieb und dort auf Fol. 183v den folgenden metrischen Kolophon hinterlassen hat:17

Details

- Pages

- 387

- Publication Year

- 2014

- ISBN (Hardcover)

- 9783631654620

- ISBN (PDF)

- 9783653046939

- ISBN (MOBI)

- 9783653976953

- ISBN (ePUB)

- 9783653976960

- DOI

- 10.3726/978-3-653-04693-9

- Language

- German

- Publication date

- 2014 (December)

- Keywords

- Paläographie Basan Eadwig Gebetssammlung Buchschmuck Privatgebete

- Published

- Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2014. 387 S., 2 farb. Abb., 6 s/w Abb.

- Product Safety

- Peter Lang Group AG