Analyse structuro-sémantique des parémies zoophytonymiques lubà

Langue, littérature, cerveau, comportement et développement- Tome 2

Summary

La dissonance entre la crise lubà actuelle et son modèle social idéal a nécessité un mode d’approche d’une intervention parémiologique s’ouvrant à un nouveau champ de recherche : la neuroparémiologie.

Excerpt

Table Of Contents

- Couverture

- Titre

- Copyright

- Sur l’auteur/l’éditeur

- À propos du livre

- Pour référencer cet eBook

- Table des matières

- Avant-propos

- CHAPITRE 4. Présentation et traitement des parémies zoonymiques

- 4.0. Note introductive

- 4.1. Présentation du corpus zoonymique

- 4.2. Analyse structuro-sémantique et interprétation des parémies zoonymiques

- 4.2.1. Adéquation et inadéquation

- 4.2.2. Autonomie et autosuffisance

- 4.2.3. Avidité

- 4.2.4. Communauté de sort

- 4.2.5. Coopération

- 4.2.6. Défection

- 4.2.7. Demande et contexte

- 4.2.8. Dynamisme

- 4.2.9. Hérédité

- 4.2.10. Héroïsme, antihéroïsme et contexte

- 4.2.11. Hiérarchie des forces

- 4.2.12. Indivisibilité ou unité

- 4.2.13. Louange

- 4.2.14. Moyen limite

- 4.2.15. Partition

- 4.2.16. Prévention

- 4.2.17. Quête

- 4.2.18. Réactivité

- 4.2.19. Responsabilité

- 4.2.20. Sécurité

- 4.3. Conclusion partielle

- CHAPITRE 5. Analyse de la structure formelle des parémies

- 5.0. Note introductive

- 5.1. Impact de la scripturalité dans l’étude de la structure

- 5.2. Identité de l’énoncé parémiologique et ses aspects syntaxiques

- 5.2.1. La poéticité ou la littérarité des parémies dans le corpus

- 5.3. La syntaxe dans les parémies lubà

- 5.3.1. Quelques généralités

- 5.3.2. Structures syntaxiques des vers parémiologiques

- 5.3.3. Morphologie des parémies lubà

- 5.4. Conclusion partielle

- CHAPITRE 6. Le symbolisme parémiologique

- 6.0. Note introductive

- 6.1. Genèse du symbole

- 6.1.1. Tendance cosmique

- 6.1.2. Tendance anthropologique

- 6.2. Définition et aspect diachronique du symbole

- 6.2.1. Dans l’Antiquité

- 6.2.2. Au Moyen Âge

- 6.2.3. Au XVIe et au XVIIe siècle

- 6.2.4. Au XVIIIe siècle et au XIXe siècle

- 6.2.5. Au XXe siècle

- 6.3. Symbolisme parémiologique

- 6.3.1. Symbole et orientation de la pensée

- 6.4. Images constitutives des symboles dans les parémies du corpus et leurs structures profondes

- 6.4.1. Image existentielle (I.E.)

- 6.4.2. Image prédicative (I.P.)

- 6.4.3. Image actantielle (I.A.)

- 6.5. Conclusion partielle

- CHAPITRE 7. Quelques aspects cognitifs zoophytoparémiologiques

- 7.0. Note introductive

- 7.1. Quelques généralités sur la cognition et sa jonction avec la littérature orale

- 7.1.1. Quelques généralités sur la cognition

- 7.1.2. Jonction de la cognition avec la littérature orale

- 7.1.3. Quelques théories cognitives d’application en parémiologie

- 7.2. Pragmatique cognitive et ses quelques enjeux dans le discours parémiologique

- 7.2.1. Énonciation et cognition

- 7.2.2. Actantialité parémiologique et ses implications cognitives

- 7.2.3. Actes du corps

- 7.3. Reflet des mécanismes conceptuels de la métaphore et de la métonymie dans les parémies

- 7.4. Conclusion partielle

- Conclusion générale

- Bibliographie et Webographie

- ANNEXE I. De la langue lubà

- 1.1. Classification

- 1.2. Éléments constitutifs de base

- 1.3. Conclusion

- ANNEXE II. La neuroparémiologie

- 2.1. Introduction

- 2.2. La neuroparémiologie

- 2.3. L’objectivation neuroparémiologique de la crise lubà

- 2.4. Conclusion

- Table des matières du tome 1

| 11 →

Nous venions de montrer, dans le premier tome de cet ouvrage1, le cadre de cette étude, les apports et contributions de différents espaces sociaux et scientifiques de nos investigations, l’état même des recherches dans le domaine abordé, mais aussi de présenter le peuple lubà dont nous analysons les parémies, de donner notre modeste contribution à la notion de littérature orale perçue à l’interface de la littérature écrite, cela de manière translative, et enfin de faire une analyse structuro-sémantique de cinquante parémies phytonymiques lubà (L31a), en appliquant le modèle actantiel de Greimas, appuyé de l’herméneutique des traditions.

Dans ce deuxième tome, nous poursuivons à partir du chapitre 4 cette même analyse structuro-sémantique en l’appliquant cette fois aux cinquante parémies zoonymiques (Lubà L31a) relativement à la problématique mise en évidence dans le premier tome et les objectifs fixés.

Le chapitre 5 s’évertuera à dégager la structure formelle des parémies sélectionnées du corpus global. Il tentera une formalisation ou une axiomatisation qui mettra en évidence des schémas abstraits par lesquels le génie parémiologique de ce peuple structure la pensée et fonde la dominance esthétique parémiologique ou son art des parémies.

Le chapitre 6 abordera le symbolisme dans les parémies. Il tentera d’abord de saisir la genèse du symbole, de le présenter diachroniquement et synchroniquement en tant qu’objet épistémologique, puis s’adonnera à dégager les stratégies formelles de la pensée symbolique parémiologique lubà à travers le corpus global.

Partant des parémies prises en étude et des considérations connexes, le chapitre 7, et le dernier, traitera de quelques aspects cognitifs. Il donnera d’abord quelques généralités sur la cognition elle-même avant de traiter de quelques modes de compréhension, d’interprétation, d’extrapolation, de construction et de déconstruction des parémies, donc une pragmatique cognitive relative.

À l’issue de cette étude, cette dernière se prêtera avec ses résultats comme un cadre référentiel où trouver des données zoophytoparémiologiques ← 11 | 12 → lubà sauvées d’une éventuelle perte, une théorie sur la notion générale de la littérature orale à l’interface de la littérature écrite, ceci pour mieux la mettre en évidence et montrer leur destin commun. L’application de la méthode structuro-sémantique, schéma actantiel de Greimas, aux micro-textes parémiologiques, et en synergie avec l’herméneutique des traditions, des significations, est une épreuve et une belle audace épistémologique qui, croyons-nous, ne manquera pas d’inspirer d’autres chercheurs ou de susciter certaines interrogations constructives. En outre, les connaissances objectives issues du traitement scientifique de ce genre formulaire renseigneront relativement sur le Mulubà idéal, le Mulubà en crise multiforme, ses pensées, ses modes de conceptualisation, ses croyances, les indices de ses majeures préoccupations, les problèmes de son espace existentiel, sa perception de l’altérité, sa vision éthique et sa dynamique mentale et socio-actantielle ou interactive verbalisée. S’il faut prendre le peuple ciblé comme un prétexte pour nous introduire au cœur de notre humanité, il sera compris que l’Homme produit les parémies, que les parémies à leur tour rétroaffichent l’Homme et accouchent de lui, car ce dernier doit se marquer la conscience de ces préceptes directeurs, de ces préceptes-patrons et se réaliser culturellement, actantiellement, comme il se veut, comme le veut le code social auquel il a souscrit. Ces parémies seront alors perçues comme les outils d’une révolution interne et externe, comme l’âme de nos actes, la boussole de nos orientations et la force de nos déterminations au monde en tant que personnalité. Elles compulsent le comportement de l’homme dans la société et cette dernière les revisite constamment, les modifie au besoin ou les crée.

L’application relative des parémies pour la renaissance de ce peuple dans ses valeurs positives perdues, pour la génération de nouvelles valeurs adaptées à son nouveau contexte de vie, débouchera sur un mode d’intervention parémiologique à quatre compétences, et à l’ouverture d’un nouveau champ de recherche dans ce domaine : la neuroparémiologie ou la neurolittérature.

Ensuite, cet ouvrage, dans ses deux tomes, fournit aux différents chercheurs des données bibliographiques abondantes relatives au domaine exploité, ouvertes à l’enrichissement des connaissances, à l’intertextualité, à l’esthétique de réception, à l’historicité, à la sémantique des littératures et approches modernes des textes par des méthodes linguistiques ou à la science du langage.

Il sera, enfin, présenté en annexe un aperçu linguistique de la langue cilubà et une courte théorisation et application neuroparémiologique pour une intervention sociale.

1 Adrien MUNYOKA MWANA CYALU, Analyse structuro-sémantique des parémies zoophytonymiques lubà. Langue, littérature, cerveau, comportement et développement. TOME 1, Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2015.

| 13 →

Présentation et traitement des parémies zoonymiques

Dans le présent chapitre, l’on procède d’abord par la présentation du corpus des parémies zoonymiques avant d’arriver à leur analyse structuro-sémantique. Il s’agit des parémies ayant introduit les zoonymes dans leur trame. Chaque parémie aura en miroir sa version française qui, par souci de fidélité, ne s’écartera pas beaucoup de son sens littéral lubà, mais sans trahir pour autant la pertinence traductologique qui vise le primat du sens.

En effet, il sera présenté dans le cadran contigu et presque en face de l’entrée parémiologique de la langue source, le noyau sémique et ses nuances pertinentes comme dans le tome précédent. Cependant, les informateurs étant les mêmes, ils ne sont pas repris ici.

Le procès structuro-sémantique tâchera de décoder le message en développant la parémie, partant de la structure de surface vers la structure profonde. Les séquences événementielles qui seront dégagées ou reconstituées seront examinées en leur appliquant le modèle actantiel de Greimas appuyé de l’herméneutique.

La génération sémique, par opposition de quelques éléments constitutifs des parémies traitées, n’est pas limitative. Néanmoins, elle ouvre le champ et le laisse propice à toute productivité des définitions ou des caractères des éléments confrontés. Ce mode d’opposition examine la conjonction et la disjonction, cela en fonction des possibilités d’offre de chaque parémie.

Les parémies rentrant dans le même champ sémantique seront groupées pour leur traitement, et cela sous une vision et macroscopique et macrosémique.

La conclusion partielle présentera les résultats de l’analyse et ses perspectives.

4.1. Présentation du corpus zoonymique

Comme au chapitre précédent, avec les mêmes précautions, l’on présente ci-dessous 50 parémies zoonymiques sur lesquelles s’appliquera aussi l’analyse structuro-sémantique en synergie avec l’herméneutique. ← 13 | 14 → Cette présentation suit l’ordre alphabétique des thèmes et non des parémies elles-mêmes.

| 1 | |

| Cìfùmafumà ku nsenjì | La valeur émanant de la marmotte |

| Ke cìmuululàbu naacì | Vaut le prix avec lequel on l’achète |

| 2 | |

| Katendà mpa wàkù musoojì | Le roitelet à la potentialité de sa sauce |

| 3 | |

| Kùnangidi mùvwàlavwàla kabuta | N’envie la façon de se parer de l’engoulevent |

| Wadyà kuvwàla cyèbà cidimu | Tu te pareras à ta saison |

| 4 | |

| Kupanga mbwa | Faute de chien |

| Kutà nè nguluba | On chasse avec le cochon |

| 5 | |

| Kutuuta mbwa nè binù | Frapper le chien avec les genoux |

| 6 | |

| Ntànda kàsombi bwâtu | L’araignée n’emprunte jamais pirogue |

| Ùdi nè bwèndà mu cyâdi | Elle a la sienne sous sa poitrine. |

| 7 | |

| Ntambwa ùdyadya | Le lion mange-t-il |

| `Mbwà makàndà èndà | C’est par sa force |

| 8 | |

| Cyupukila maswa | Le tombeur de nids |

| Nnyòka wàkamusùma | Le serpent le mordit |

| 9 | |

| Nshìndì ùlekèèla lungajì lwà ku mênu | L’écureuil se dessaisit de la noix à ses dents |

| Wàlonda lwà mu mâyi | Suivit celle dans l’eau |

| Wàbùla byônsò | Et manqua tout |

| 10 | |

| Bììpata nshìmbà | Chasse-t-on l’écureuil |

| Mbala kùseki | Civette fossane ne t’en moque pas |

| Lubilu `ndwà bukwànnyama | C’est la chasse à tous les animaux ← 14 | 15 → |

| 11 | |

| Bììpata kashà | Chasse-t-on l’antilope naine |

| Bukwà nyama | Gent animale |

| Bwàdìmukilapù | Soyez prudente à ce fait |

| 12 | |

| Mukwèba wàmuna mbujì | Ton prochain élève-t-il une chèvre |

| Pèèba wâmupungila mwonjì | Toi tresse-lui une corde |

| 13 | |

| Nkàshààmà udi wenda mu dibungi | Le léopard qui se promène dans le brouillard |

| `Ngudi unyanga cyèndà cisèba | Est bien celui qui ternit sa robe |

| 14 | |

| Lupènzu cidyèla mu nsebela | Blatte qui se jette dans la pâte d’huile |

| 15 | |

| Citendàtendà wa nsàlà mile | Roitelet aux longues plumes |

| Bâkupà luumù wâdìbùmbula | Honoré tu te déshonores |

| 16 | |

| Lubùlubùlu lùpìta muulu | Une abeille passe en l’air |

| Ulùlòmba bwîcì ? | Lui demandes-tu du miel ? |

| 17 | |

| Kabwà kàà lubilu | Le chien extra-rapide |

| Kàshììla nnyama panshì | Manqua le gibier au sol |

| 18 | |

| Cikùvu màmbàlàkàtà | Tortue la traînarde |

| 19 | |

| Cikelà kacya | Jamais une carpe |

| Ki `ncilelà lukulu | A engendré une sardine |

| 20 | |

| Cìpèèshapeeshà ngandù bulòbu | Ce qui donne la force au crocodile |

| ˋMmâyi | C’est l’eau |

| 21 | |

| Diitu dyà nkàshààmà | Forêt du léopard |

| Dìkaadi dìbwela ngulungù | S’y hasarde maintenant l’antilope ← 15 | 16 → |

| 22 | |

| Bàbunda ntambwa | L’on défie le lion |

| Bàbunda nkàshààmà | L’on défie le léopard |

| Kacya mwânaankùbà | Jamais l’enfant de la foudre |

| Ki mubunda pa mwaba | A été défié quelque part |

| 23 | |

| Nnyòka umwe | Un même serpent |

| kacya | Jamais |

| Ki `mmudìkòsòlòla | S’est sectionné |

| Bitùpà bìbìdì | En deux parties |

| 24 | |

| Kabùlùkù kàdi kàtùmbisha | L’antilope naine ne vante |

| Ànu yàkù nsèngù | Que ses propres cornes ! |

| 25 | |

| Kabundi dinkèlèkènzè | Civette la rusée |

| Wa cibelu cìmwè | Sa seule cuisse |

| Cyuwùla nnyingù | Pleine la marmite |

| 26 | |

| Nzevu kànyèngi mukìla | Éléphant, tord-il la queue |

| Bukwà matùnga | Les nations du monde |

| Bwàlààla biibi bipàya | S’endorment portes renforcées |

| 27 | |

| Nkùmbìkùmbì wa mulèmbelelè | Épervier planeur |

| Wàpanga kumbèlu | Rate-t-il le rapt sur la cour |

| Wàngacila kumfundu | Il le réussit derrière (la maison) |

| 28 | |

| Lumèmbu nkosa wa mu cyômba | Double cloche rat de champ de manioc |

| Mutèya mupanga | Piégé et raté |

| 29 | |

| Nnyòka ùfùdìla | Le serpent vint au bout |

| Wìmba madimbà | Joua le xylophone |

| Nè mutù | Avec sa tête |

| 30 | |

| Nkàshààma ùfùdìla | Le léopard porté à la limite |

| Wàdya mawâyawâya | Mangea les herbes ← 16 | 17 → |

| 31 | |

| Wâpa kanyuunyi | Donne à l’oiselet |

| Wâpa kazòòlo | Donne au poussin |

| Pènzà kanyuunyi | L’oiselet par un temps |

| Nekàya kwàbù | S’envolera chez-lui |

| Kazòòlo ne kàshaalà | Le poussin restera |

| 32 | |

| Luvìla kùpìci lwendu | Tisserin n’excède pas ton vagabondage |

| Wâdyàkapììka | Tu te ferais prendre |

| Nè cibanda cìdì budimbu | Dans une vallée qui a de la glu |

| 33 | |

| Mwitu bàmwàmba nkàshààmà | On soupçonne un léopard dans une forêt |

| Ukamùswìka mbùjì ? | Tu y attaches la chèvre ? |

| 34 | |

| Kutuuta nkwese | Frapper la souris |

| ˋNkumubala tutulu | C’est lui compter les forfaits |

| 35 | |

| Nzòòlo wendenda | La poule errante |

| Ngudyàdya muswàswà | Aux trouvailles picore les fourmis |

| 36 | |

| Kasùbùla kà mu bitocì | Piège tendu dans la boue |

| Kààpanga mpùku | Rate-t-il le rat |

| Kààkwàta cikelà | Il attrape la carpe |

| 37 | |

| Mbùjì wa bicì | Chèvre têtue |

| Bàmwipata mu nkùnda | La chasse-t-on du champ d’haricot |

| Ùya mu matalà | Elle s’en va dans celui de maïs |

| 38 | |

| Kùyîla mukènga nè dyukuta | Où mukenga mena la quête pour se rassasier |

| Kùfùmìna mbwa nè bidibu | Il en vint une meute avec des hochets |

| 39 | |

| Nkàshààmà wa kukwàtà | Le léopard te surprend-il |

| Pa malambàlambà | Sur des lianes |

| Wâlambakana nendà | Débrouille-toi avec lui ← 17 | 18 → |

| 40 | |

| Mucì ùdì ku byanza | Le bâton que l’on a en main |

| ˋNgudi ùshebeya nnyòka | Est bien celui qui tue le serpent |

| 41 | |

| Meeji `nkabùjì kà kapumbwa | La sagesse est un petit bouc |

| Mukùlù wàpanga | L’aîné en ignore-t-il |

| Mwakùnyì wàmuleeja | Le puîné lui montre |

| 42 | |

| Katendà wadyà | Roitelet mange |

| Cìdì cyakànàngàna | Ce qui convient |

| Nè muminu wèbè | À ta gorge |

| 43 | |

| Muntu ùciina nnyòka | L’homme craint le serpent |

| Nnyòka ùciina muntu | Le serpent craint l’homme |

| 44 | |

| Nzevu kacya | L’éléphant jamais |

| Kì `mmucòka mibanga yèndà | S’est lassé de ses défenses |

| 45 | |

| Kwàcilà mwâna mpasu | Attrape la sauterelle pour l’enfant |

| Pààkolàye wàkukwàcila penda | Quand il grandira il t’en attrapera aussi |

| (Pààkolàye wàkwàcila bakwàbu) | (Quand il grandira il t’en attrapera pour les autres) |

| 46 | |

| Kabwà kàdὶὶla nkusu | Le chien qui mangea le perroquet |

| Kàpìtàkèèna nende | Paya de sa tête |

| 47 | |

| Ngulungù wa pengapenga | L’antilope de l’écart |

| Ùmenèna nsèngu | Porta des cornes |

| 48 | |

| Kankala ndumbà | Mangouste putain |

| 49 | |

| Mukàjì `nkasèbà kàà kabundi | La femme est la peau de civette ← 18 | 19 → |

| 50 | |

| Dikàngàla dyà mutu mutòòka | Pintade à la tête blanche |

| Uya ku bajànyì | Tu t’en vas au-delà |

| Ushìya pànu pôna | Tu laisses le monde en gâchis |

4.2. Analyse structuro-sémantique et interprétation des parémies zoonymiques

4.2.1. Adéquation et inadéquation

4.2.1.1. L’adéquation

| N° | Parémie et version française | Noyau sémique et nuance | |

| 1 | Cìfùmafùma ku nsenjì | La valeur émanant de la marmotte | Équivalence |

| Ke cìmuululàbu nacì | Vaut le prix auquel on l’achète | Équativité | |

Procès structuro-sémantique

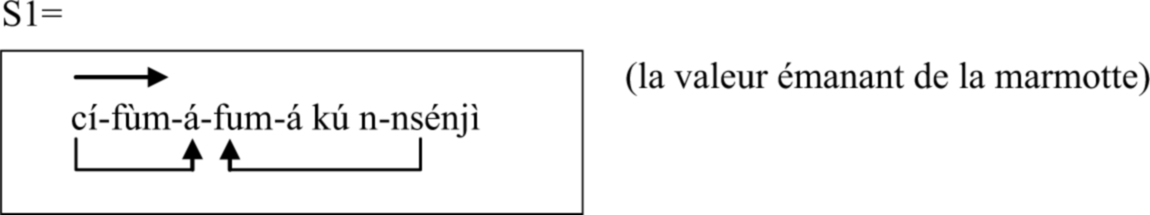

Ce distique parémiologique met en évidence, dans le premier vers, l’immanence de la valeur relative de la marmotte. Ce sens de l’immanence coïncide avec celui de l’émanation qui est rendu par le PP de cl. 7 /ci-/ et le radical verbal /-fùm-/ répété qui veut dire venir, provenir de…, procéder de… Cette valeur relative de la marmotte est attachée à son entité globale, à son tout physique, sensible, appréciable. La séquence événementielle S1 qui est exprimée ne permet pas de reconstruire le schéma narratologique, le modèle actantiel greimasien :

Mais /-fùm-a-fum-a/ « émaner » en tant que procès énergétise le PP /ci-/ qui s’institue dans le rôle d’actant sujet dont l’objet de quête possible est l’extraversion ou la version de soi en une valeur au monde. Il s’agit là du fait de s’offrir au monde, aux sens, par son existence, par sa manifestation dans le temps et dans l’espace. Ce pouvoir d’exister génétique est un a priori, une fatalité du réel, adjuvant de l’actant sujet. Ce dernier réalise son offre au monde et se comprend comme un héros fatal, car la valeur qui s’offre avec lui, lui est intime et coexistentielle. ← 19 | 20 →

Le deuxième vers contient aussi un procès par le radical verbal /-ulul-/ qui signifie acheter. Le PP de cl.7 /ci-/ devant l’infixe objet /-mu-/ substitut de /nsenjì/ la marmotte dans ce vers induit le sens du prix d’achat. L’actant-sujet est implicite, son objet de quête est l’opération d’achat, il a pour adjuvant l’offre au monde de /nsenjì/ avec toutes ses valeurs. C’est de cette existentialité de /nsenjì/ que se déduisent son prix d’achat, sa contre-valeur. Il y a là une adéquation entre /nsenjì/, une entité existentielle, et sa valeur immanente appréciable et même numérisable. La structure profonde de cette séquence événementielle S2 se présente comme suit :

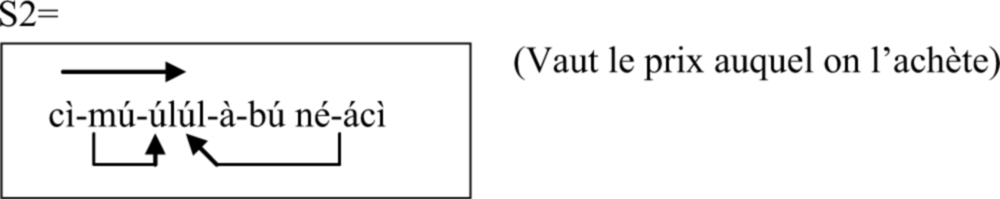

La mise en rapport de quelques éléments de cette parémie produit un certain nombre de sens :

Il se dégage de cette génération sémique deux classes opposées, l’abstractivité d’une valeur et la matérialité d’une existence animale /nsenjì/, à laquelle correspond la valeur abstraite potentielle, proportionnelle.

Les Balubà éditent cette parémie issue d’une affabulation cosmique, d’une expérience de l’homme au monde, pour faire entendre que la valeur sociale de chaque personne, le traitement qu’on lui réserve sont proportionnels à ses qualités, à ses offres, à ses prestations au monde.

Details

- Pages

- 317

- Publication Year

- 2015

- ISBN (Softcover)

- 9782875742711

- ISBN (PDF)

- 9783035265439

- ISBN (MOBI)

- 9783035298406

- ISBN (ePUB)

- 9783035298413

- DOI

- 10.3726/978-3-0352-6543-9

- Language

- French

- Publication date

- 2015 (June)

- Keywords

- éthique et préceptes patrons perdus L'homme crée les parémies et les parémies créent l'homme Langage formulaire symbolisme et cognition Peuple en crise Structure et sens des parémies par analyse actantielle et herméneutique des traditions

- Published

- Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2015. 317 p.

- Product Safety

- Peter Lang Group AG