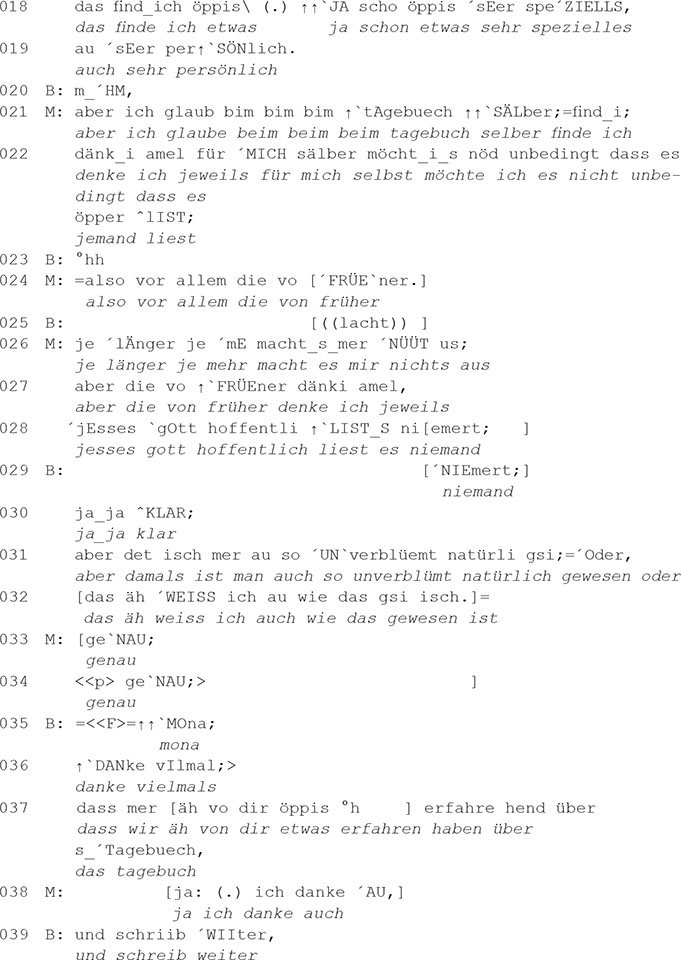

«Das finde ich etwas (.) ja schon etwas sehr Spezielles, auch sehr persönlich.»

Narrative Intimität in öffentlicher Selbstthematisierung

Summary

Excerpt

Table Of Contents

- Cover

- Titel

- Copyright

- Autoren-/Herausgeberangaben

- Über das Buch

- Zitierfähigkeit des eBooks

- Inhaltsverzeichnis

- 0. Prolog

- 1. Einleitung

- 2. Intimität – kommunikativ, expressiv, narrativ

- 2.1. Individuell einzigartig in der Kommunikation

- 2.2. … und die Bedeutung von Sprachkreativität und Medienkompetenz

- 2.3. Intimität, Privatheit und Öffentlichkeit: Dynamische Aushandlung

- 2.4. … als Anlass zur Kulturkritik?

- 2.5. Intimate publics – Intimität als (massen)mediale Expression

- 2.6. … oder sogar Narration?

- 3. Geschichten als kommunikative Möglichkeitsräume

- 3.1. Das Medienformat

- 3.2. Die Geschichte als Ort der Möglichkeiten

- 3.3. Narrativer Kanon – neuere Stimmen

- 3.4. Die kleinen und grossen Geschichten des Lebens: narrative Vielfalt

- 4. Vom Erzählen erzählen

- 4.1. Konversationsanalytische Begründung

- 4.2. Die Positionierungsanalyse

- 4.2.1. Erzählen als soziales Ereignis

- 4.2.2. Die storyline

- 4.2.3. Die drei Level des Erzählens

- 5. Intimität als interpersonaler, narrativer Prozess

- 5.1. Narrative Selbstthematisierung

- 5.1.1. Institutionelles Erzählen und narrative Einzigartigkeit

- 5.1.2. Selbstreflexion und Selbstdarstellung gespiegelt im Raum

- 5.1.3. Narrative Sinnstiftung und die Rolle von Intimität

- a) Narratives Leitmotiv und die Polyphonie der Muster

- b) Handlungsmacht im Spannungsfeld von Privatheit und Intimität

- c) Retro- und prospektive Dimensionen des Erzählens

- d) Die Absicherung des eigenen Selbstentwurfs mittels narrativer Intimität

- 5.1.4. Fiktionalisierungen und ihre Funktion für Intimität

- a) Die Idylle als Ordnungsfiktion

- b) Die Sage als shared story

- 5.2. Intimität – rund um Schlüsselbegriffe und Metakommentare

- 5.2.1. Im Spannungsfeld von Offenheit und Intimität

- a) Bewertungen von ‚Offenheit‘ im Erzählen

- b) Der Metadiskurs ‚Offenheit‘ und seine Funktionalisierung

- 5.2.2. ‚Geschichte‘ verleiht Sprache – und noch mehr

- a) ‚Geschichte‘ als Orientierungsmuster

- b) ‚Geschichte‘ als kommunikative Ressource der Gesichtswahrung

- c) ‚Story‘ als Ausdruck von Gemeinschaft

- d) ‚Geschichte‘ als Ressource gemeinsamen Themenmanagements

- e) ‚Geschichte‘ im Aushandeln von Offenheit

- f) ‚Geschichte‘ im Spiel mit der institutionellen Rolle

- 5.2.3. Die Bedeutung von ‚Bild‘ und ‚Bildern‘ für Intimität

- a) „In diese Bilder wollen wir nicht hineingehen“ – die Bildhaftigkeit im Koerzählen

- b) „Mit Musik lässt sich das Leben meistern“ – ein Bild als narrativer Leitfaden

- 5.2.4. Die Lexeme ‚intim‘ und ‚Intimität‘ und ihre Dramatisierung

- a) Narrative Verdichtung in der Intimitätskonstruktion

- b) Stärkung der eigenen Erzählweise

- c) ‚Intimität‘ im Sprachfindungsprozess

- 5.2.5. Ein metasprachlicher Kommentar

- a) Die rahmensetzende Kraft von Kommentaren im Aufbau von Intimität

- 5.3. Resümee

- 6. Schluss und Ausblick

- 7. Literaturverzeichnis

- 8. Anhang

- 8.1. Quellen der Gesprächsdaten

- 8.1.1. Fernsehen

- 8.1.2. Radio

- 8.1.3. Fernsehen und Radio

- 8.2. Transkriptionskonventionen

- 8.2.1. Grundlegende Konventionen

- 8.2.2. Sonstige segmentale Konventionen

- 8.2.3. Zusätzliche Konventionen nach Feintranskript

- 8.2.4. Regeln für das Schweizerdeutsche

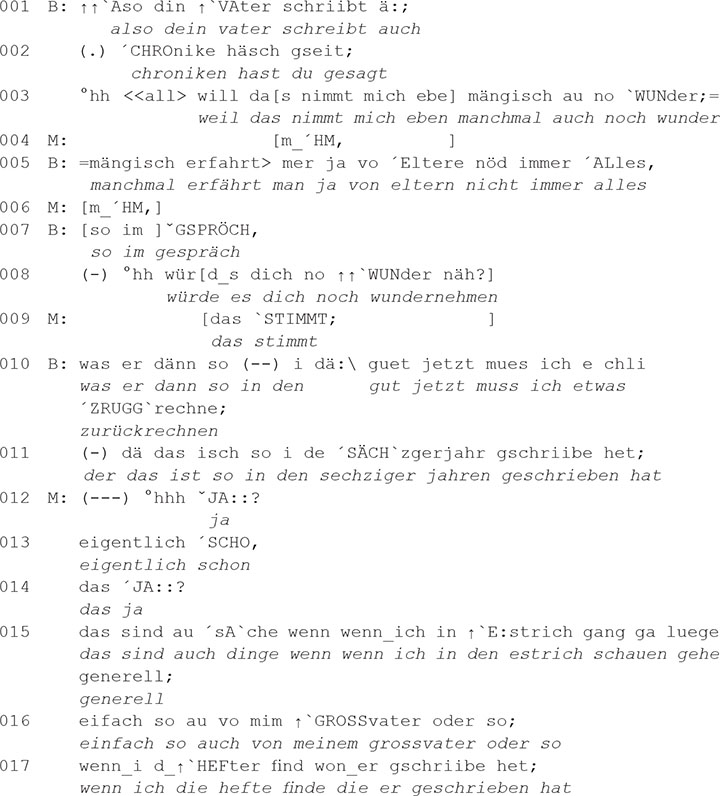

1 Eine Besprechung dieser Sequenz aus der Phase der Gesprächsbeendigung erfolgt in Kapitel 5.1.4.

Intimität ruft Assoziationen wach. Auf der einen Seite wird sie noch immer als etwas angesehen, das sich dem Blick der vielen entzieht. Sie ist höchstprivat. Man rechnet sie dem Nichtöffentlichen, ja Tabuisierten zu und verbindet sie klassisch mit Zweierbeziehungen. Auf der anderen Seite ist das Schlagwort der Intimisierung des öffentlichen Raumes häufig zu hören. Von intimen Inhalten ist die Rede, die früher unter vier Augen geblieben sind, heutzutage hingegen breit kundgetan werden. Die Vorstellung, sie liesse sich nicht ausdifferenzieren, als gäbe es nur die eine Intimität, nicht Intimitäten, ist dabei auch heute noch wirkungsmächtig und lässt sich beispielsweise daran erkennen, dass vielfach von der echten oder der sekundären Intimität gesprochen oder sogar auf Anführungszeichen zurückgegriffen wird. Jedoch haben sich im Zuge des Strukturwandels öffentlicher und privater Kommunikation längst alternative, auch intime Öffentlichkeiten, sogenannte intimate publics, herausgebildet, die Intimität als dispers und kontextvariant hervortreten lassen – auch, was ihre Funktion anbetrifft. Sie alle führen dabei aber eine Gemeinsamkeit mit sich: Intimität wird stets über ein situationsspezifisches, facettenreiches Arrangement narrativer Formen konstruiert.

Das Zusammenspiel von Narration und Intimität soll hier deshalb ganz im Fokus stehen. Dies mit dem Ziel, den narrativen Unterbau von Intimität herauszuschälen und damit eine Grundlage für die generelle Erforschung intimer Öffentlichkeiten zu schaffen. Folgende Fragestellungen sind dafür massgebend: Wie wird Intimität via Erzählen hergestellt? Inwiefern lässt sie sich an narratives Design zurückbinden? Und welche Funktionen übernimmt sie – für den Erzähler, in der Erzählsituation, aber auch in einem grösseren gesellschaftlichen Zusammenhang?

Daran schliesst sich die These an, dass Intimität als positiver Wert – gehört sie doch zu den menschlichen Grundbedürfnissen – eine wichtige Rolle im Herausbilden neuer alternativer Öffentlichkeiten übernimmt und im Wandel von Privatheit und Öffentlichkeit regulativ wirkt. So wird hier davon ausgegangen, dass Intimität an gemeinschaftliche Idealvorstellungen von Offenheit in puncto Form und Inhalt zurückgebunden ist und diesen nachgekommen werden muss, damit sie gelingt und Gemeinschaft entstehen kann; hierin wird denn auch die Vielzahl an narrativen Ausdrucksmöglichkeiten relevant, die von ← 13 | 14 → der blossen Andeutung bis zum direkten Ansprechen reichen. Beispielsweise kann ein grosses Mass an Offenbarung von den einen als wichtiger Schritt im Intimitätsaufbau interpretiert werden, während es andere gerade vor den Kopf stösst. Über das Austarieren von Offenheit und die damit verbundene Bekräftigung von Wertvorstellungen initiieren sich folglich soziale Schliessungsprozesse. Dabei bestätigt eine zustande gekommene Intimität in intimate publics die getroffenen Entscheidungen über die Art und Weise und das Wieviel des Erzählens und besetzt sie positiv – auch als Vorlage für künftige Kommunikationen in ähnlichen Situationen. Entsprechend lässt sich festhalten, dass Intimität – in der Tat ist sie dialektisch mit Offenheit verwoben, indem sie ein gewisses Mass an Selbstoffenbarung erfordert, aber auch begrenzend sein kann – direkt an der Aushandlung adäquater Offenheit beteiligt ist: Es entstehen (neue) Gemeinschaften, und an sie – und Intimität – zurückgebunden schreibt sich der Strukturwandel von Privatheit und Öffentlichkeit fort.

Das Korpus umfasst mit drei verschiedenen Erzählformaten drei verschiedene intimate publics: die TV-Sendung „C’est la vie“ (ausgestrahlt von 2001 bis 2003), die Radiosendung „persönlich“ (1976 bis heute) sowie die Phone-in-Sendung2 „nachtwach“ (2007 bis 2018). Während in „C’est la vie“ die Handlung daraus besteht, dass Passanten von Schauspieler Patrick Frey, dem Gesicht der Sendung, auf der Strasse spontan angesprochen werden und ihm daraufhin immer eine Person pro halbstündige Sendung in einem Restaurant ihr Leben erzählt, bringt „persönlich“ jeweils zwei Gäste zusammen, die mit einem Ort in der Schweiz besonders verbunden sind. Das Moderatorenteam ist vierköpfig – zum Zeitpunkt der Datenkollektion bilden es Katharina Kilchenmann, Christian Zeugin, Anita Richner und Daniel Hitzig, die im Turnus alleine durch eine Folge führen –, und die Sendung wird direkt aus dem jeweiligen Ort ausgestrahlt, zumeist aus einem Restaurant, einem Hotel oder einem geschichtsträchtigen Gebäude, wobei Publikum zugegen ist. Das Erzählformat „nachtwach“ wiederum widmet sich in jeder Folge einem anderen Thema, zu dem die Anrufer, sofern sie in der im Hintergrund laufenden Vorselektion überzeugen, ihre persönliche Geschichte erzählen können. So wird in der einstündigen Sendung ein Thema über die einzelnen Beiträge hinweg aufgefächert, wobei diese von wenigen bis knapp zwanzig Minuten dauern können. Während der gesamten Zeit sieht man im Studio ← 14 | 15 → die Moderatorin Barbara Bürer, wie sie mit den Erzählern telefoniert; das Stilmittel des close-up erfährt entsprechend regelmässigen Einsatz.

Alle drei Sendungen sind Produkte des öffentlichrechtlichen Schweizer Radio und Fernsehens (SRF) bzw. waren zunächst Produktionen des Schweizer Fernsehens (SF) oder von Schweizer Radio DRS, bevor 2011 deren Zusammenlegung erfolgte. Die Sendung „nachtwach“ kann sogar als eine der ersten Koproduktionen schon vor der Fusion angesehen werden und schliesst damit die Überwanderung von phone-ins aus dem Radio ins Fernsehen der allgemeinen Mediengenealogie folgend in sich zusammen; die Anrufersendung des Radios wird hier illustriert (vgl. Wulff 1998: 67; Wulff 2002: 182). Nebst dem erzählerischen Grundton zieht sich ein weiterer roter Faden durch die Daten. Denn allen drei Sendungen ist darüber hinaus eigen, dass sie Leute ,wie du und ich‘, sogenannte real people3, zu Wort kommen lassen, wodurch sich die Beziehung zwischen Programmmachern und Publikum grundsätzlich anders gestaltet als etwa in Nachrichtensendungen, wo der Zugang des Publikums stärker limitiert ist (vgl. Hutchby 2006: 39). Für solcherlei Real-people-Formate ist die „Faszination des Intimen“ (Claudia Wegener 1994: 51, zit. nach Gräf/Halft/Schmöller 2011: 17) der dramaturgische Kern, greifen sie doch auf das Stilmittel der Intimisierung, Privatisierung, Personalisierung und Emotionalisierung zurück (vgl. Göttlich 2002: 105). Dass sich nebst Promitalkformaten immer mehr Formate etablieren, in denen „Alltagsinszenierungen auf die Bühne gebracht“ (Mikos 2002: 94) werden, beschreibt denn auch einen „Fortgang von der Persönlichkeits- zur Intimitätsorientierung“ (Bleicher 2002: 222).4 ← 15 | 16 →

Wie sehr öffentliche Intimitätsformen dabei nach wie vor einen hochemotionalen Gegenstand darstellen, obwohl man annehmen könnte, wir lebten bei all den öffentlichen Selbstthematisierungen in einem Überschuss an Intimität, der einen für den einzelnen intimen Moment abstumpfen liesse, veranschaulichen indes die Reaktionen meines Umfeldes, als ich ihm erzählte, welche Fernseh- und Radiosendungen ich denn genauer untersuchen würde. So entstanden beim Nennen der Sendung „C’est la vie“, die vor über zehn Jahren ausgestrahlt worden war, erstaunlicherweise sogleich kurze Erzählungen voller Erinnerungen, wie toll man diese Sendung gefunden habe, wie gut der Interviewstil des Moderators doch gewesen sei. Auch die zweite Sendung, „persönlich“, sorgte für sofortige Bekenntnisse, zur treuen Zuhörerschaft zu gehören, während beim Erwähnen des Namens des dritten und letzten und zweifelsfrei offensten Formats, „nachtwach“, selbst nach einer kurzen Beschreibung meinerseits eisiges Schweigen folgte. Obwohl in allen drei Formaten Intimität inszeniert wird, scheint es also nicht gleich unverfänglich zu sein, sich als Part des Publikums zu bekennen. Wie Intimität ‚verpackt‘ ist, in welchem narrativen Kleid sie sich uns präsentiert und wie sie funktionalisiert wird, ist daher kulturellen bzw. gesellschaftlichen Bewertungen ausgesetzt und wird dazu genutzt, sich selbst sozial zu positionieren. Kurz: Intimität ist nicht gleich Intimität.

Die Begrenzung auf Deutschschweizer Sendungen trägt indes dem Umstand Rechnung, dass Intimität ein kulturvariantes Phänomen darstellt. Auch das mit drei Sendungen vergleichsweise überschaubare Sample und der Fokus auf den erzählten Geschichten sind bewusst gesetzt, werden doch in den Sprachwissenschaften seit knapp zwanzig Jahren „zunehmend konkrete sprachlich-kommunikative Praktiken in ihrer kontextbezogenen Realisierung untersucht“ (Günthner 2012: 66). Diese Rückbindung an konkrete Kontexte sollte auch hier durch das Korpus gewährleistet bleiben, um das Erzählen als „key interactional resource“ (Thornborrow 2007: 1437) mit seinen Funktionen für die Konstruktion von Intimität in einem Bottom-up-Verfahren abzubilden und darauf eingehen zu können, welch unterschiedliche Verfahren der Ästhetisierung zum Zuge kommen (vgl. Janssen-Zimmermann 2005: 260). Die Untersuchung wurde dabei in zwei Schritten durchgeführt: Nach einer ersten Phase basierend auf 25 Folgen „C’est la vie“ (1. 4. 2001 bis 28. 12. 2003), 17 Folgen „persönlich“ (6. 5. 2012 bis 11. 5. 2014), 24 Folgen „nachtwach“ (16. 3. 2009 bis 30. 4. 2013) und einer Gesamtgesprächszeit von 46 Stunden erfolgte in einer zweiten Phase eine eingehendere Auseinandersetzung mit jeweils 8 besonders aussagekräftigen Gesprächen bzw. 11 Stunden Erzählmaterial. ← 16 | 17 →

Kommt es zum Erzählen, sind die realen Fakten aus dem Leben für biografische Selbsterzählungen nur „ein bloßer Steinbruch“ (Keupp/Ahbe/Gmür et al. 1999: 210). Bei Thomas Luckmann findet sich eine ähnliche Metaphorik, erachtet er doch die Beschreibungen von Erfahrungen und Handlungen nicht nur als die „häufigsten und wichtigsten Themen alltäglicher Kommunikation“ (1986: 196), sondern auch als „das ‚Baumaterial‘ für das Erzählen der verschiedenartigsten Geschichten in den verschiedenartigsten Situationen mit den verschiedenartigsten Motiven und mit den verschiedenartigsten sozialen Folgen“ (ebd.: 197). Die Funktionen von Erzählen sind entsprechend „multifaceted and mirror the wide variety of motives that underlie human social behavior“ (Stein 1982: 487, zit. nach Hanke 2001: 24). Zudem ist es „eine Art der Verarbeitung, Bewahrung und Weitergabe von Erfahrung“ (Hausendorf/Quasthoff 1996: 10). Das Erzählen bietet sonach nicht nur eine Strukturierung von Erfahrung, es dient auch „als Medium der Speicherung und Weitergabe kulturellen Wissens […], ist also eine Konservierungstechnik für Wissensinhalte“ (Hanke 2001: 23).

Dieses Erzählen, das so stark mit dem Leben, mit dem Selbstverhältnis verquickt und auch stark mit privaten Kreisen assoziiert ist, erfährt mit der medialen Integration unausweichlich eine Transformation: „It is not ad hoc or spontaneous (in the same way as casual speaking or writing is); it is neither private nor off the record“ (O’Keeffe 2012: 441). Im Gegenteil: Massenmediales Erzählen gilt als „form of institutional talk, which can be compared with other forms of talk, both mundane and institutional“ (ebd.: 441; vgl. Hutchby 2006: 14).

Hans-Jürgen Wulff greift diesen Gedanken in folgendem eingängigem Bild auf, das auch fürs Radio beispielhaft ist: „Fernseh-Talk ist nicht Gespräch, sondern Gesprächsaufführung, nicht unmittelbar, sondern vermittelt. Er rechnet nicht zu den Formen der Alltagskommunikation, sondern ist eine Form des Theaterspiels“ (Wulff 1998: 14, zit. nach Bleicher 2002: 221; vgl. zudem Wulff 2002: 184, 186, 193; Hutchby 2006: 12).5 Teil dieser ← 17 | 18 → Inszenierung ist, dass Moderatoren von ihren Gästen narratives Handeln einfordern, zuweilen als Co-Erzähler miterzählen, ja auch aufgrund ihrer Vorinformationen die Ich-Erzählung des Gastes mit einer Du-Erzählung ergänzen – und dadurch letzten Endes die einzelnen im Gespräch elizitierten Geschichten in die Gesamtnarration der Sendung einbetten. Die Ich-Erzählung der Gäste allerdings bleibt hierin immer der eigentliche Kern einer Inszenierung von Intimität, egal, nach welcher Façon eine Sendung nun im konkreten Fall ausgestaltet sein mag (vgl. Bleicher 2002: 209; Janssen-Zimmermann 2005: 61, 247, 249, 251). Dabei ist sie stets in Anbetracht ihrer kommunikativen Rahmungen zu sehen:

„In den Gesamt-Erzähltext sind die (kooperativ entstehenden) Erzählungen integriert. Es handelt sich also sowohl um ein Erzählen im Gespräch wie um ein Erzählen im Erzählen. Dabei ist eine Hierarchie der Funktionen zu beachten: Das Gespräch ist Erzählgegenstand, es integriert Narration.“ (Janssen-Zimmermann 2005: 249)

Nebst der Ich-Erzählung wird noch ein weiterer Aspekt nicht nur als für die Intimität in Radio und Fernsehen grundlegend, sondern vielmehr sogar als Voraussetzung dafür angesehen, dass es überhaupt zu Ich-Erzählungen kommt. Denn die Moderatoren wachsen im eigentlichen Sinne über ihre Rolle hinaus: Sie sind mehr Persönlichkeit als Moderator, was Donald Horton und Richard R. Wohl unter der „Erschaffung eines neuen Typs von Performer“, nämlich der „Persona“ (2001: 76), zu erfassen suchen, die sie wie folgt umschreiben:

„Das Spektakuläre an solchen Personae besteht in der Tatsache, dass sie eine Intimität buchstäblich mit Massen von Fremden beanspruchen und erreichen; und diese Intimität ist, auch wenn es sich um eine Imitation und einen bloßen Schatten der gewöhnlichen Wortbedeutung handelt, immens einflussreich und befriedigend für die Massen, die sie willig aufnehmen und daran teilhaben. Sie ‚kennen‘ eine solche Persona in gewisser Weise auf die gleiche Art, wie sie ihre engsten Freunde kennen: durch direkte Beobachtung ← 18 | 19 → und Interpretation ihres Auftretens, ihrer Gesten und Stimme, ihrer Konversation und ihres Verhaltens in einer Vielzahl von Situationen.“ (Horton/Wohl 2001: 76f.)

Auch wenn ich nicht darin einiggehe, dass Intimität in massenmedialen Zusammenhängen nur ein blosser Schatten einer als ‚normal‘ gedachten Intimität, nur „Illusion von Intimität“ (ebd.: 79) sein soll, die vom Publikum „willig“ aufgenommen wird, weil die Beziehung von der Persona zum Zuschauer/Zuhörer eine einseitige sei und ihre „Gegenseitigkeit nur unterstellt“ (ebd.: 79) werde:6 Horton/Wohl sprechen mit den Gesten und der Stimme sowie dem Verhalten eines Moderators, die allesamt seinen Wiedererkennungswert ausmachen und an die man sich zuweilen wie bei einem sehr guten Freund gewöhnt, einen überaus wichtigen Punkt der Intimitätskonstruktion an. Am Beispiel der Phone-in-Sendung „Lämmle live“ heben denn auch Burger/Luginbühl das nonverbale Verhalten der Moderatorin, das sich ganz auf den Anrufer ausrichtete, sowie die breite Modulation ihrer Stimme, die sich zuweilen derjenigen des Anrufers anglich und andernorts gerade „mit Verve die Führung ergriff“ (Burger/Luginbühl 2014: 33), als entscheidende Praktiken zur Suggerierung von Intimität hervor (vgl. ebd.: 33). Es findet, so könnte man vor diesem Hintergrund sagen, eine Art Kennenlernprozess statt, mehr noch: „Was die Persona vor allem anbietet, ist eine dauerhafte Beziehung. Ihre Erscheinung ist ein regelmäßiges und verlässliches Ereignis, auf das man zählen, das man einplanen und in sein tägliches Leben mit einbeziehen kann“ (Horton/Wohl 2001: 77). Die Persona kann also auf der einen Seite für ihr Publikum „Freund, Ratgeberin, Tröster und Vorbild“ (ebd.: 78) sein, wobei ihr Charakter und ihr Handlungsmuster als Teil eines Produktionsformates fest bleiben – wie ein sicherer Hafen in einer Welt, die sich kontinuierlich verändert (vgl. ebd.: 78). Auf der anderen Seite bekleidet der einzelne Zuschauer oder Zuhörer eine Komplementärrolle, die „ihrem Wesen nach sozial“ (ebd.: 102) ist und als Variante der Rollen gelesen werden kann, „die normalerweise in der Primärgruppe des Zuschauers gespielt werden“ (ebd.: 102f.), im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis. So kommen denn auch Horton/Wohl zum Schluss, dass die Beziehung zwischen dem einzelnen Publikumsmitglied und der Persona „verwandt ist mit den tatsächlichen sozialen Beziehungen ← 19 | 20 → und auch auf die gleiche Weise erlebt wird“ (ebd.: 103). Hausendorf bindet dies noch expliziter an Formen der Intimität zurück, denn …

„[…] dadurch, dass sich Fernsehfiguren direkt an ‚den Zuschauer‘ wenden, können soziale Beziehungen mit hoher emotional-affektiver Bindung zwischen Zuschauer und Sendungspersonae (z. B. Moderatoren) entstehen – bis hin zu Erscheinungsformen von Intimkommunikation, die auf den ersten Blick mit den Bedingungen massenmedial-anonymer Fernkommunikation nicht vereinbar scheinen […].“ (Hausendorf 2003: 52f.)

Hausendorf verweist zudem auf die funktionalen Aspekte einer kommunikativen Inszenierung von Intimität und damit letztlich auf die „fernsehgerecht aufbereitete Verschränkung von kommunizierter Nähe und Vertrautheit, Spontaneität und Ungeplantheit einerseits mit dem kommerziellen Hintergrund […] andererseits“ (ebd.: 56f.): Die Inszenierung durch verschiedene sprachliche Mittel bindet das Publikum an die Sendung und hält die Einschaltquoten hoch (vgl. ebd.: 53). Es ist unter anderem diese funktional-finanzielle Verknüpfung nebst dem massenmedialen Setting an sich, das eine grundsätzliche Nichtreziprozität im Kommunikationsfluss mit sich bringt – auch wenn dies gerade durch Publikumsbeteiligung jeglicher Art aufzubrechen versucht wird –, auf die sich die Argumentation stützt, dass Intimität hier keineswegs echt sein könne; in den sozialen Netzwerken sei „das Intime Handelsware der Beziehungsakkumulation“ (Imhof 2011: 91) und die „Intimitätsoffenbarung […] Wechselgeld für friends“ (ebd.: 91) geworden, heisst es etwa. Darin spiegelt sich nicht zuletzt wider, wie sehr Intimität in unseren Kulturkreisen mit nichtinstitutionellen Bedingungen assoziiert, als nicht gesellschaftlich durchformt und ihr funktionaler Einsatz als moralisch verwerflich erachtet wird. Darin allerdings geht vergessen, wie viele verschiedene Gesichter Intimität haben kann, ist doch „Intimsphäre einem Änderungsdruck ausgesetzt, der nicht zuletzt mit dem Wechseln der Formatvorlagen […] und ihrer Verbreitungsmedien zu tun hat“ (Stempfhuber 2012: 32, Hervorhebung im Original). Wie hin- und hergerissen die Forschung mit diesem Punkt zuweilen umgeht, macht indessen Göttlich bewusst, der im Zusammenhang mit factual entertainment einerseits „die Möglichkeit zur kommerziellen Ausbeutung des Grundbedürfnisses nach Orientierungsgewissheit“ (2002: 108) auf den Tisch bringt sowie darauf hinweist, dass das „Bestreben der Veranstalter, mit Emotionen und Affekten allein Aufmerksamkeit und eben kein Vertrauen zu gewinnen, […] ernst zu nehmen [ist]“ (ebd.: 112). Und andererseits fordert, „dass man nicht nur erschrocken auf die Kommerzialisierung der Intimität schauen sollte, sondern auch auf den Zusammenhang gesellschaftlicher ← 20 | 21 → Veränderungen, für die die factual-entertainment-Angebote einen spezifischen kulturellen Ausdruck darstellen“ (ebd.: 111).

Die Persona ist auch im hiesigen Korpus für die Konstruktion von Intimität relevant, jedoch zeigen sich Tendenzen, dass Intimität auch gelingen kann, wenn dieser Typus weniger ausgeprägt ist. So ist etwa das Bestreiten der wöchentlich einmal ausgestrahlten Sendung „persönlich“ durch vier sich abwechselnde Moderatoren ein Indiz dafür, aber auch das an die Gattung des narrativen Interviews angelehnte Erzählformat „C’est la vie“, in dem sich der Moderator sowohl verbal als auch nonverbal stark zurücknimmt, lässt dies erkennen. Die Bedeutsamkeit des Auftritts von nicht prominenten Personen für die Konstruktion von Intimität (vgl. Bleicher 2002: 221) ist hingegen auch in den drei hier untersuchten Erzählformaten ungebrochen. Dass gerade nicht prominente Leute in immer mehr Sendungen zu Wort kommen, erlaubt dem Publikum denn auch eine Identifikation ohne oder zumindest mit einer geringeren sozialen Barriere, als dies bei prominenten Leuten der Fall ist (vgl. Janssen-Zimmermann 2005: 112); vor dem Hintergrund, dass die Komplexität einer Gesellschaft wie der heutigen am besten in der individuellen Perspektive greifbar wird, kann die eigene Lebensbeschreibung als Form des heutigen Individualismus betrachtet werden, und die individuelle Lebensgeschichte von real people wird in der Folge zum Mittel der Identitätssicherung vieler (vgl. Fuchs-Heinritz 2009: 79f.). Die fehlende Berühmtheit der Erzähler ist insofern gerade auch der Angelpunkt der Intimisierung, weil emotionale Geschichten in eine spannende Inszenierung verpackt den fehlenden Faktor Prominenz aufwiegen müssen. Mehr noch: Die „Person des Gastes [tritt] hinter die Darstellung des Privaten zurück“ (Plake 1999, zit. nach Bleicher 2002: 222). Für die Ausgestaltung ihrer Geschichten können sich die nicht prominenten Erzähler dabei „häufig nur auf die Konventionen ihres Alltags verlassen. Sie spielen in diesem Sinn keine (öffentliche) Rolle, sondern sie stellen nur sich selbst mit ihren privaten, teilweise intimen Bekenntnissen und ihrer Betroffenheit dar“ (Mikos 2002: 94).7 Dabei ist und bleibt der talk stets „reflexiv mit dem Alltagsleben verbunden“ (Wulff 2002: 193): „[B]roadcast talk is a form of talk in public that is oriented towards an approximation of the conditions of interpersonal communication in everyday face-to-face conversation“ (Hutchby 2006: 12). Er ist entsprechend ← 21 | 22 → bereits in seiner „Sendungsstruktur auf die Medialisierung von Privatheit ausgerichtet“ (Bleicher 2002: 221).

Harald Burger erkennt die Rolle des Laien, des nicht prominenten Erzählgastes darin, als Repräsentant der aussermedialen Welt zu fungieren, der Gefühle (non)verbal zeigen darf bzw. soll, machen sie doch den wichtigsten Aspekt dieser repräsentativen Funktion aus. Sei es nun im Radio, im Fernsehen oder sogar in der onlinen Anschlusskommunikation, die nicht prominenten Erzählgäste – will man sie nun real people oder Laien nennen – tragen somit Wesentliches dazu bei, dass sich die aussermediale und die mediale Welt überhaupt ineinander verschränken (vgl. Bleicher 2002: 221f.; Burger 1996: 41; Janssen-Zimmermann 2005: 112). So hält Burger fest:

Details

- Pages

- 432

- Publication Year

- 2019

- ISBN (Softcover)

- 9783034336352

- ISBN (PDF)

- 9783034336369

- ISBN (ePUB)

- 9783034336376

- ISBN (MOBI)

- 9783034336383

- DOI

- 10.3726/b15508

- Language

- German

- Publication date

- 2019 (October)

- Published

- Bern, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2019. 432 S., 5 farb. Abb.

- Product Safety

- Peter Lang Group AG