La versione greca dell’orazione “Pro Archia poeta” di Mikołaj Żórawski (1632)

Contributi all’edizione e allo studio del testo

Summary

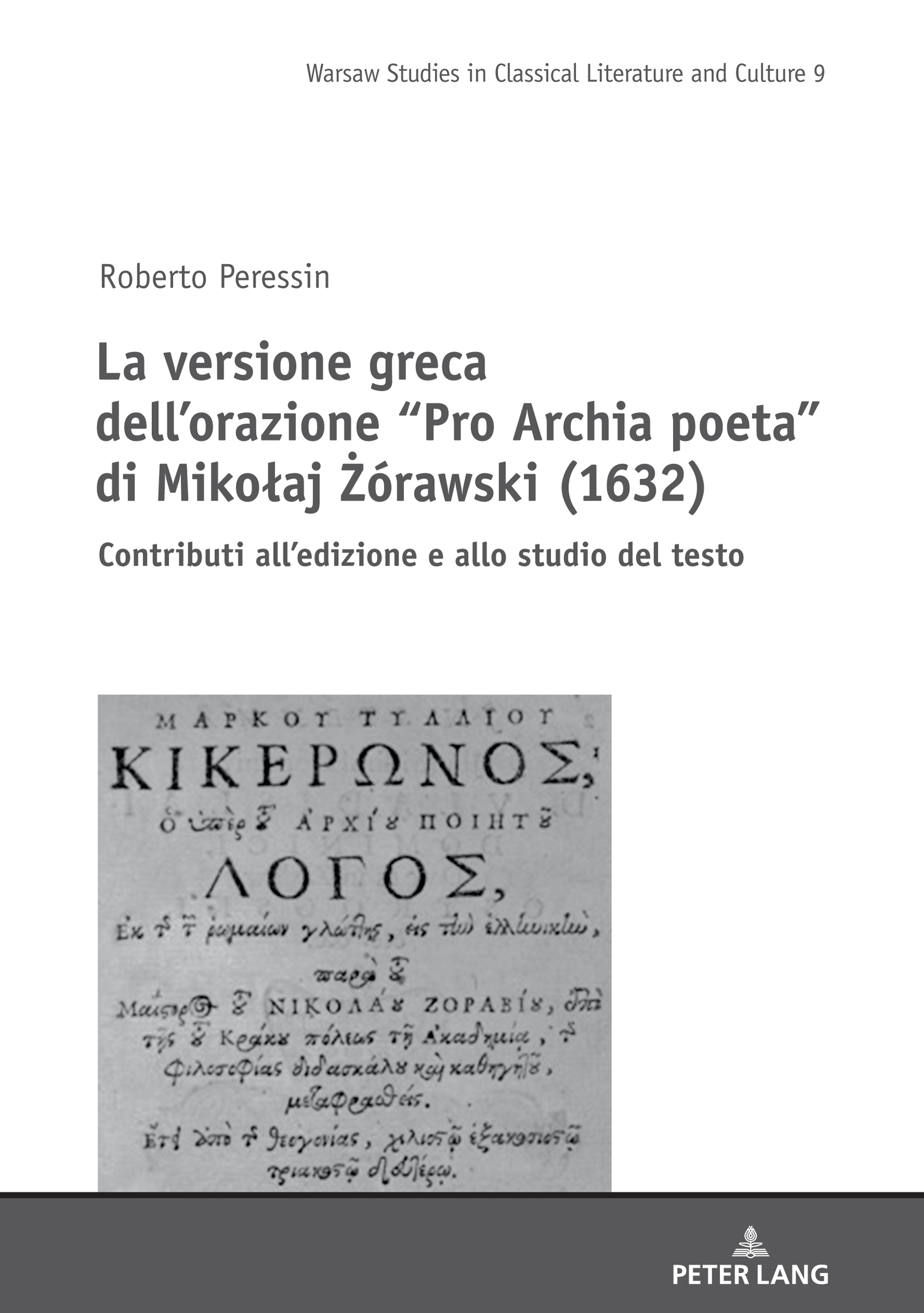

In the wake of the studies on Humanist Greek, which have recently known a lively development, the volume presents the case of a rare Greek translation of Cicero’s speech "Pro Archia poeta". As is known, starting from Petrarch and for generations the oration represented an ode to the beauty and the benefits deriving from art and poetry. The book provides the text, accompanied by an in-depth linguistic and stylistical analysis, and it also sheds light on the historical and literary background in which the author worked. The Pole Mikołaj Z˙órawski (1595-1665), an interesting though little known figure of the early Polish Baroque, was not only an astrologer and a physician, but also a passionate translator of Cicero at the Academy of Cracow.

Excerpt

Table Of Contents

- Copertina

- Titolo

- Copyright

- Sull’autore

- Sul libro

- Questa edizione in formato eBook può essere citata

- Indice

- Prefazione

- Elenco delle abbreviazioni

- Nota

- 0. Introduzione

- 0.1. Stato della ricerca, oggetto e finalità del presente studio*

- 0.2. Precisazioni metodologiche

- Parte Prima

- 1. Profilo Storico-Letterario

- 1.1. Il «greco umanistico» come campo d’indagine sulla storia della tradizione antica

- 1.2. Latina discenda, Graeca tentanda20. Il ritorno del greco in Europa tra i secoli XIV e XVI

- 1.3. Vertere attraverso i secoli: breve panoramica sulle teorie traduttologiche occidentali dall’antichità alla prima età moderna

- 1.4. Riappropriarsi della cultura greca: le traduzioni umanistiche

- 1.5. All’inverso: ex Latino in Graecum

- 1.6. Gli interessi grecistici in Polonia nei secoli XVI-XVII

- 1.6.1. Le tappe principali

- 1.6.2. Processi e forme di ricezione

- 1.7. La figura di Nicolaus Zoravius, poliedrico vir trium linguarum tra l’accademia e il palazzo

- 1.8. La fortuna di Cicerone in Polonia

- 1.9. L’orazione Pro Archia poeta: vicende di un inusitatum genus dicendi

- 1.9.1. Genesi e struttura

- 1.9.2. La trasmissione del testo

- 1.10. L’accoglienza dell’orazione in Polonia

- Parte Seconda

- 2. La Versione Greca

- 2.1. Caratteristiche del tomo impresso

- 2.2. Proposte di emendamenti

- 2.4. Il testo latino secentesco in rapporto alla tradizione manoscritta

- 2.5. Passi della traduzione greca discordanti dall’originale a fronte

- 2.3. Esame della versione greca

- 2.6. Riepilogo dei fatti linguistici notevoli

- 2.6.1. Fatti grafico-fonetici

- 2.6.2. Fatti morfologici

- 2.6.3. Fatti lessicali I

- 2.6.4. Fatti lessicali II

- 2.6.5. Fatti sintattici

- 2.6.6. Osservazioni stilistico-lessicali

- 3. Conclusione

- 3.1. I glossari e la traduzione

- 3.2. Osservazioni conclusive

- Bibliografia

- Appendice 1. Indices verborum

- Appendice 2. Riproduzioni

- Indice Dei Nomi

- Volumi pubblicati nella collana

Roberto Peressin

La versione greca dell’orazione

“Pro Archia poeta” di Mikołaj Żórawski

(1632)

Contributi all’edizione e allo studio del testo

Bibliographic Information published by the Deutsche

Nationalbibliothek

The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in

the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic

data is available in the internet at http://dnb.d-nb.de.

This publication was financially supported by the Faculty of Polish Studies of the

University of Warsaw.

ISSN 2196-9779

ISBN 978-3-631-81210-5 (Print)

E-ISBN 978-3-631-81970-8 (E-PDF)

E-ISBN 978-3-631-81971-5 (EPUB)

E-ISBN 978-3-631-81972-2 (MOBI)

DOI 10.3726/b16851

© Peter Lang GmbH

Internationaler Verlag der Wissenschaften

Berlin 2020

All rights reserved.

Peter Lang – Berlin ∙ Bern ∙ Bruxelles ∙ New York ∙

Oxford ∙ Warszawa ∙ Wien

All parts of this publication are protected by copyright. Any

utilisation outside the strict limits of the copyright law, without

the permission of the publisher, is forbidden and liable to

prosecution. This applies in particular to reproductions,

translations, microfilming, and storage and processing in

electronic retrieval systems.

This publication has been peer reviewed.

Sull’autore

L’autore

Roberto Peressin ha conseguito la laurea in Lettere Classiche all’Università Cattolica di Milano e il dottorato di ricerca presso l’Università di Varsavia. Fra i suoi principali interessi v’è il filone di ricerca sul “greco umanistico” e la ricezione del mondo classico nell’Europa orientale durante il Rinascimento. Si occupa altresì di didattica dell’italiano a stranieri.

Roberto Peressin graduated from the Faculty of Classical Languages at the Catholic University in Milan and he obtained his PhD at the University of Warsaw. His main interests focus on the reception of Classical heritage in Eastern Europe and in particular the role, aims and places of Humanist Greek in Early Modern Europe.

Sul libro

Roberto Peressin

La versione greca dell’orazione

“Pro Archia poeta” di Mikołaj Z˙ órawski (1632)

Nel solco degli studi sul “greco umanistico”, che negli ultimi decenni hanno conosciuto un notevole e fervido sviluppo, il volume presenta il caso di una rara traduzione in greco classico della celebre orazione “Pro Archia poeta” di Cicerone. Com’è noto, a partire da Petrarca e per generazioni essa costituì un’ode alla bellezza e al giovamento procurati dall’arte e dalla poesia. Lo studio, oltre a proporre il testo, accompagnato da un’approfondita analisi linguistico-filologico-stilistica, mira a far luce sul contesto storico-letterario in cui operò l’autore, il polacco Mikołaj Z˙órawski (1595-1665). Figura poco nota del primo barocco sarmatico, fu non soltanto astrologo e medico, ma altresì appassionato traduttore di Cicerone all’Accademia di Cracovia.

In the wake of the studies on Humanist Greek, which have recently known a lively development, the volume presents the case of a rare Greek translation of Cicero’s speech “Pro Archia poeta”. As is known, starting from Petrarch and for generations the oration represented an ode to the beauty and the benefits deriving from art and poetry. The book provides the text, accompanied by an in-depth linguistic and stylistical analysis, and it also sheds light on the historical and literary background in which the author worked. The Pole Mikołaj Z˙órawski (1595-1665), an interesting though little known figure of the early Polish Baroque, was not only an astrologer and a physician, but also a passionate translator of Cicero at the Academy of Cracow.

Questa edizione in formato eBook può essere citata

Questa edizione in formato ePub può essere citata. Inizio e fine della pagina corrispondente all’edizione stampata sono segnalati nel testo. Nel caso in cui una parola fosse troncata a cavallo tra due pagine, la segnalazione avviene nel punto in cui la parola stessa è troncata

INDICE

0.1. Stato della ricerca, oggetto e finalità del presente studio

0.2. Precisazioni metodologiche

1.1. Il «greco umanistico» come campo d’indagine sulla storia della tradizione antica

1.2. Latina discenda, Graeca tentanda. Il ritorno del greco in Europa tra i secoli XIV e XVI

1.4. Riappropriarsi della cultura greca: le traduzioni umanistiche

1.5. All’inverso: ex Latino in Graecum

1.6. Gli interessi grecistici in Polonia nei secoli XVI-XVII

1.6.2. Processi e forme di ricezione

1.7. Nicolaus Zoravius, poliedrico vir trium linguarum tra l’accademia e il palazzo

1.8. La fortuna di Cicerone in Polonia

1.9. L’orazione Pro Archia poeta: vicende di un inusitatum genus dicendi

1.9.2. La trasmissione del testo

1.10. L’accoglienza dell’orazione in Polonia

2.1. Caratteristiche del tomo impresso

2.3. Il testo latino secentesco in rapporto alla tradizione manoscritta

2.4. Passi della traduzione greca discordanti dall’originale a fronte

2.5. Esame della versione greca

2.6. Riepilogo dei fatti linguistici notevoli

2.6.6. Osservazioni stilistico-lessicali

3.1. I glossari e la traduzione

Prefazione

Nonostante non vi siano dubbi che l’idioma principale nell’Europa degli Umanisti fosse il latino, è tuttavia bene rammentare che gli studia humanitatis includevano altresì il greco e l’ebraico. La formazione intellettuale nell’epoca rinascimentale era incarnata idealmente dallo homo trium linguarum, che con disinvoltura poteva servirsi delle tre lingue sacre, nelle quali furono trasmessi i contenuti costituenti il patrimonio culturale della civiltà europea. I membri della comunità di cittadini istruiti che esistette per alcuni secoli, la res publica litteraria, facevano capo alla tradizione comune a tutti gli Europei, una sintesi tra cultura antica e mondo biblico. Un polacco a Cracovia era dunque in grado, come due secoli prima Francesco Petrarca in Italia, non solo di scrivere lettere a Cicerone in latino ma anche in greco, ad esempio ad un amico erudito nato e cresciuto in Francia. Ed anzi, dopo essersi dedicato agli studi umanistici, era capace di leggere in greco Omero, il quale duecento anni prima alle orecchie di Petrarca era rimasto muto. Nella Respublica Utriusque Nationis polacca l’amore per la classicità si manifestava nell’assegnare a eccellenti personalità dei soprannomi che richiamavano figure del mondo antico, come Marone o Orazio polacco, Nasone o Socrate polacco, ma anche Ercole e Marte polacchi.

Nelle considerazioni sui primi umanisti italici non bisogna dimenticare che essi intrapresero anche studi sui manoscritti antichi greci e latini, pratica che portò alla nascita della filologia e della critica testuale, e incise sul loro sviluppo. Grazie ai primi filologi sorse altresì la moderna arte del tradurre. L’attività letteraria degli umanisti abbracciava con sempre maggior frequenza non solo traduzioni dalle lingue classiche in lingue vernacolari o rifacimenti di opere greche in veste latina, ma si estese anche alle versioni dal latino al greco. Le pubblicazioni bilingui greco-latine e latino-greche avevano per lo più carattere pratico e fine didattico. Gli allievi che mostravano debolezze nello studio del greco traevano infatti ausilio dalla lettura del testo latino.

L’interesse odierno per il greco umanistico si è sviluppato a partire dalla neolatinistica, area interdisciplinare che ha per oggetto la cultura, la filosofia e la letteratura latina della prima età moderna. Nell’opera dei filologi neolatini risultano validi i metodi elaborati dai filologi classici. Il libro di Roberto Peressin è un’analisi filologica della traduzione dell’orazione latina di Marco Tullio Cicerone Pro Archia poeta in lingua greca. L’autore della versione, pubblicata nel 1632 a Cracovia nell’officina di Franciszek Cezary, è Mikołaj Żórawski, professore presso l’Accademia di Cracovia.

←9 | 10→Il libro costituisce una approfondita analisi linguistica della versione greca del succitato testo ciceroniano. L’Autore annota le singolarità del testo greco, segnalando e descrivendo i fenomeni fonetici, morfologici, lessicali, sintattici e stilistici; riporta e commenta accuratamente le divergenze dal greco classico. In una sezione iniziale propone i propri emendamenti motivandoli solidamente.

Nell’introduzione, Roberto Peressin delinea brevemente la storia dell’interesse relativo ai testi greci nell’Italia degli Umanisti, la teoria e la pratica rinascimentali della traduzione, riservando una particolare attenzione alle versioni dal latino al greco. Una parte importante è inoltre costituita dalle informazioni raccolte sull’insegnamento del greco nella Polonia rinascimentale. L’Autore getta inoltre luce, adducendo nuovi elementi, sulla figura del traduttore Mikołaj Żórawski, i suoi legami con l’Accademia di Cracovia e con la casa reale polono-svedese dei Vasa.

Roberto Peressin ha approntato col presente studio una fonte fino ad ora indisponibile e ne ha proposto la propria rigorosa analisi. Il libro permetterà al Lettore di ampliare la propria conoscenza sulla ricezione del greco nell’età moderna, e forse contribuirà a rinnovare l’interesse per la storia degli studia Graeca in Polonia.

Barbara Milewska-Waźbińska

Elenco delle abbreviazioni1

BUW Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

GSD Gabinet Starych Druków w BUW

PAN Polska Akademia Nauk

DGE Diccionario griego-español

LSJ A Greek-English Lexicon

LXX Septuaginta

NT Novum Testamentum

PSB Polski Słownik Biograficzny

TGL Thesaurus Graecae Linguae

TLL Thesaurus Linguae Latinae

a c. di a cura di

abl. ablativo

acc. accusativo

agg. aggettivo

art. articolo

att. attivo

cfr. confronta

dat. dativo

ed. edizione / edited / edidit

ed. or. edizione originale

ed. pr. editio princeps

f., ff. foglio, fogli

fem. femminile

gen. genitivo

gr. greco

hrsg. herausgegeben

inf. infinito

it. italiano

lat. latino

loc. locativo

←11 | 12→m. medio

m.-p. medio-passivo

masch. maschile

n. neutro

neogr. neogreco

p., pp. pagina, pagine

p.es. per esempio

part. participio

pass. passivo

pers. persona

perf., ppf. perfetto, piuccheperfetto

pl. plurale

pol. polacco

prep. preposizione

pron. pronome

sing. singolare

sost. sostantivo / sostantivato

ss. seguenti

trad. traduzione

v. vedi

vol(l). volume, volumi

< proviene da

> passa a, diventa

1 La dicitura estesa dei testi si trova nella bibliografia.

Nota

Le fonti antiche sono abbreviate secondo l’uso accolto dal LSJ e dal TLL (salvo alcune deviazioni motivate da esigenze di chiarezza, p.es. Dion. Hal., Cass. Dio). Le traduzioni delle fonti, dove non diversamente indicato, sono di mia mano e racchiuse fra le virgolette alte “”. Le citazioni originali sono invece delimitate dalle virgolette basse «». Quando disponibili e non desueti, si sono impiegati nomi propri di persone e luoghi in uso nell’italiano. Data la grande quantità di citazioni, ho deciso di mantenere il corsivo per il latino.

0. INTRODUZIONE

0.1. Stato della ricerca, oggetto e finalità del presente studio*

Con il presente studio si è inteso riprendere un tema piuttosto trascurato in Polonia negli ultimi decenni. L’indagine sul fenomeno del «greco umanistico» o «rinascimentale» (v. infra per un approfondimento terminologico), di contro, ha conquistato tutt’oggi, nel panorama europeo, un posto visibile nell’area di ricerca di alcune facoltà umanistiche: Parigi (Luigi Alberto Sanchi); Wuppertal (Stefan Weise); Vilna (Tomas Veteikis); Tartu (Janika Päll); Oulu (Erkki Sironen); Helsinki (Tua Kurhonen); Torino (Luigi Silvano) per citare solo alcuni dei centri e dei ricercatori coinvolti.

In Polonia gli studi, principiati negli anni Cinquanta del secolo scorso dalle ricerche pionieristiche di Janina Czerniatowicz e culminati con la pubblicazione, da parte della medesima, dell’antologia Corpusculum poësis polono-graecae saeculorum XVI-XVII (1991), non furono continuati se non occasionalmente1. L’anno dopo la pubblicazione del tomo fu sollevata un’interessante quanto ancora irrisolta questione concernente il rapporto fra gli scrittori bizantini e gli umanisti polacchi. Thomas Conley2, avendo rilevato infatti una nutrita presenza di autori greci medievali nelle collezioni bibliofile dell’epoca3, di trattati di retorica, medicina e altre scienze, ha postulato che proprio le opere di quest’epoca tardo bizantina potrebbero aver esercitato un particolare influsso sugli umanisti sarmatici. Più interessanti sono però i risultati dello studioso americano nell’individuazione nelle collezioni private polacche, fra XV e XVII secolo, di testi greci rari, se non unici, di provenienza orientale, i quali confermano una ricezione diretta ←15 | 16→di manoscritti da Costantinopoli, oltre che mediata dai centri di cultura europei, soprattutto italiani4. Le relazioni culturali greco-polacche dell’epoca sono esplorate anche in un altro progetto più recente, che si occupa della ricerca e pubblicazione di testimonianze redatte in varie lingue e legate al ruolo dell’ellenismo nelle vicende della Polonia-Lituania5. In ogni caso, quasi nessuna delle pubblicazioni seriori include analisi linguistiche dei testi. Il lavoro di raccolta della Czerniatowicz si è rivelato prezioso, in quanto ha radunato quasi l’intera produzione in greco degli umanisti polacchi tra Cinque- e Seicento, per lo più disseminata in peritesti di opere latine e volgari. L’antologia è dunque un punto di partenza da cui muoversi per ulteriori indagini, che devono avere per oggetto la lingua, oltre che le circostanze, spesso occasionali o d’apparato, che hanno prodotto quei testi. In particolare, la compianta studiosa segnalava la perdita dell’opera di traduzione dell’orazione Pro Archia poeta realizzata da Mikołaj Żórawski, una delle poche stampe greche originali di un certa estensione. Sulla necessità di ricerche intorno alla penetrazione della pratica delle versioni umanistiche in Polonia si sofferma anche Włodzimierz Olszaniec6. Mi auguro dunque, da una parte, che questo mio contributo possa continuare l’opera della studiosa polacca, dal momento che oggi la stampa è stata rinvenuta; dall’altra, che l’esempio potrà costituire un impulso per studi su altri testi greci coevi, per lo più già raccolti e pubblicati, ma che ancora attendono un’analisi più adeguata e approfondita. La produzione dell’umanesimo filellenico necessita di un approccio specifico, che parta dai solidi principi della critica filologica e della glottologia, ma che prenda allo stesso tempo le dovute distanze da atteggiamenti ‘classicistici’ di svalutazione verso una letteratura estremamente varia per limiti temporali, geografici, qualità e scopi.

Ritengo doveroso ammettere che, sebbene l’esame della versione abbia cercato di includere i maggiori punti d’interesse dell’opera, per motivi di tempo si è reso tuttavia necessario operare delle scelte che hanno escluso, ad esempio, un confronto sistematico con altre opere ciceroniane in traduzione greca, nonché una disamina di tutti gli aspetti grafici della stampa secentesca, i quali potrebbero far luce sullo stato e le risorse tipografiche dell’officina7.

←16 | 17→Ci si è concentrati, invece, sulla parte storico-letteraria, utile a contestualizzare l’operetta, fornendo alcune sintesi aggiornate sugli interessi grecistici in Polonia e sulle traduzioni umanistiche sia come mezzo che consentì il recupero del patrimonio culturale greco, che come strumento didattico; si sono inoltre presentate testimonianze sulla poco conosciuta figura del traduttore. La parte filologico-linguistica, riproposta anche a parte in un più agile riepilogo, mira a chiarire e a tentare un’interpretazione dei processi traduttivi, a riassumere le più salienti caratteristiche grafico-fonetiche, morfosintattiche e lessicali della metafrasi; l’index verborum vorrebbe essere un nuovo strumento di lavoro finalizzato allo studio del lessico greco della versione, nonché uno stimolo alla creazione di una futura base lessicale del greco umanistico, in collaborazione con altri studiosi.

0.2. Precisazioni metodologiche

Accingendosi alla stesura di un lavoro di questo tipo, è inevitabile constatare una certa carenza di studi prettamente analitici sullo speciale genere di traduzioni dal latino al greco. Mi sono dunque rivolto, in primo luogo, ad opere di carattere generale sulle più diffuse versioni umanistiche dal greco al latino. Illuminanti a tale proposito sono le indicazioni di Mariarosa Cortesi e Ernesto Berti8: seguendo i dettami dei due esperti, mi sono attenuto al trattamento del testo cercando di evitare un atteggiamento «pregiudizialmente classicistico»9, favorendo bensì un metodo analitico-descrittivo, che individuasse sì le rese atipiche e inconsone allo stile dell’opera (un’orazione), ma cercando di spiegarle e motivarle, mostrando come non di rado nascondano motivi di ordine lessicografico, forse programmatico, o ancora siano da ricondurre all’intervento del tipografo, al testo-sorgente, e non dipendano quindi soltanto dall’imperizia del traduttore. Per alcuni raffronti col testo, vantaggiosa è stata anche la lettura della traduzione greca ottocentesca dell’orazione in lingua καθαρεύουσα.

←17 | 18→Presentando il testo, si è deciso di mantenere la versione bilingue latino-greca su due colonne parallele, così come la si legge nella stampa, tentando, dove possibile, di far allineare le due redazioni. Si è tuttavia scelto di non fornirne un’edizione critica, in quanto le questioni sollevate e qui discusse, in parte ancora aperte, non permettono di produrre una versione di riferimento. Ho deciso quindi di procedere ad un’analisi e commento di tipo filologico-glottologico, confidando che i materiali raccolti in questo lavoro potranno essere utili per il futuro progetto di una pubblicazione ecdotica della versione.

D’altro canto, ho voluto evitare un’edizione diplomatica, inutile in questi tempi, preferendo darne una versione depurata da quei difetti più gravi che ne impedirebbero la leggibilità (spiriti, accenti, sviste minori, mentre nella maggior parte dei casi gli emendamenti più sostanziali sono stati illustrati e giustificati nel commento), riportando tutti i miei interventi testuali in una sezione antecedente la disamina della versione10. Considerata l’importanza di tali inesattezze per la lettura del testo-documento storico, esse sono state poi riprese e ridiscusse da un’angolatura globale nella parte riepilogativa sinottica. In questo modo il lettore non avrà sott’occhio l’originale, collocato in riproduzione nell’Appendice 2, ma una copia emendata. D’altro canto, un’edizione costituisce sempre una proposta interpretativa, in quanto si cerca di fornire un testo che sia leggibile, non un asettico «equivalente del documento»; si tratta infatti di un «testo-nel-tempo»11, emendato dei maggiori difetti formali per dare una lettura il più possibile lineare ai fini di una fruizione pragmatica, dove tuttavia le mende rimangono visibili nelle apposite sezioni preliminari e spiegate nel commento.

Details

- Pages

- 312

- Publication Year

- 2020

- ISBN (Hardcover)

- 9783631812105

- ISBN (PDF)

- 9783631819708

- ISBN (ePUB)

- 9783631819715

- ISBN (MOBI)

- 9783631819722

- DOI

- 10.3726/b16851

- Language

- Italian

- Publication date

- 2020 (June)

- Keywords

- Humanist Greek Reception of Classics Polish Renaissance Cicero Translation

- Published

- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2020. 312 p., 23 ill. b/n, 4 tab.

- Product Safety

- Peter Lang Group AG