Analyse sémiologique des personnages dans les récits graphiques

Summary

Cet ouvrage contient une annexe au format PDF (« Annexes – QR-Code »). Elle peut être téléchargée à partir du serveur de documents et de publications Qucosa en cliquant sur le lien sécurisé suivant : https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:15-qucosa2-791870

Excerpt

Table Of Contents

- Couverture

- Titre

- Copyright

- À propos de l’auteur

- À propos du livre

- Pour référencer cet eBook

- Sommaire

- Conventions typographiques

- Introduction

- 1 Une approche sémiologique de la bande dessinée

- 1.1 La bande dessinée comme signe interprétable et interprété

- 1.1.1 De la perception à l’émergence du sens

- 1.1.2 Le signe comme moyen de communication

- 1.1.3 Des fonctions du signe graphique à leur interprétation

- 1.1.3.1 De la fonction expressive à l’auteur/l’autrice comme autorité dernière sur l’œuvre

- 1.1.3.2 De la fonction conative à l’horizon d’attente du lectorat

- 1.1.3.3 De la fonction représentative au monde fictionnel de la bande dessinée

- 1.1.4 La bande dessinée comme discours pluricode

- 1.2 La bande dessinée comme signe graphique décomposable

- 1.2.1 La bande dessinée comme discours décomposable

- 1.2.1.1 De la planche à la vignette

- 1.2.1.2 De la vignette à la bulle

- 1.2.1.3 Le rapport texte/image

- 1.2.2 Les signes graphiques de la bande dessinée

- 1.2.2.1 Classement des signes graphiques

- 1.2.2.2 Des signes linguistiques aux particularités des signes iconiques

- 1.2.2.3 Des signes iconiques aux particularités des signes plastiques

- 1.2.3 L’articulation des signes graphiques

- 1.2.3.1 Les différentes formes d’articulation

- 1.2.3.2 Axes syntagmatiques et paradigmatiques

- 1.2.3.3 De l’articulation des signes iconiques au syntagme pluricode

- 1.2.3.3.1 Des unités discrètes au syntagme iconique

- 1.2.3.3.2 Les règles syntaxiques des syntagmes iconiques

- 1.2.3.3.3 D’un syntagme iconique au syntagme pluricode

- 1.3 La bande dessinée comme signe narratif décomposable

- 1.3.1 Le récit comme signe narratif décomposable

- 1.3.2 Les structures discursives du signe narratif

- 1.3.3 Les structures narratives du signe narratif

- 1.3.3.1 Les unités signifiantes du niveau sémio-narratif dit de surface

- 1.3.3.2 Les actants au niveau sémio-narratif dit de surface

- 1.3.3.3 Les unités et la syntaxe du niveau semio-narratif profond

- 2 La structuration des personnages des récits graphiques

- 2.1 Retour sur le principe d’opposition

- 2.1.1 Du principe d’opposition à la structure des personnages

- 2.1.2 Du code strict au code flou : les niveaux du système significatif

- 2.1.3 Norme et variation du code

- 2.1.3.1 Les facteurs externes de la variation

- 2.1.3.2 Les processus d’unification et de diversification des codes

- 2.1.3.3 La « normalisation » d’un code

- 2.2 Des traits distinctifs à la fonction narrative des personnages

- 2.2.1 Des traits distinctifs aux identités dénotatives, figuratives et narratives

- 2.2.2 Les oppositions au niveau dénotatif

- 2.2.2.1 Les oppositions linguistiques

- 2.2.2.2 Les oppositions iconiques/plastiques I : les « objets manufacturés »

- 2.2.2.3 Les oppositions iconiques/plastiques II : le corps

- 2.2.3 Les oppositions au niveau figuratif

- 2.2.3.1 L’identité dite « organique » : l’“âge”, le “sexe” et le degré de “(dés)humanisation”

- 2.2.3.2 L’identité dite « sociale » : l’espace géographique et social

- 2.2.3.3 L’identité dite « psychique » : les émotions

- 2.2.3.4 L’identité dite « actionnelle » : les actes

- 2.2.4 Les oppositions au niveau narratif

- 2.2.4.1 De l’acteur à l’actant : la primauté du « sujet principal » et du « sujet opérateur »

- 2.2.4.2 Retour sur les différents types d’actants

- 2.2.4.3 Les identités « narratives » spécifiques des différents sujets principaux

- 2.2.4.3.1 La relation entre les différents « sujets principaux » comme identité narrative spécifique

- 2.2.4.3.2 La structure de surface : Les fonctions des différents « sujets principaux »

- 2.2.4.3.3 la structure profonde : le parcours narratif des sujets principaux

- 2.3 Du niveau intratextuel aux niveaux inter- et extratextuel

- 2.3.1 Application du modèle pour une analyse des oppositions intratextuelles

- 2.3.1.1 Les oppositions du type présence/absence

- 2.3.1.2 Les oppositions du type plus/moins

- 2.3.1.3 Les oppositions à la base de valeurs précises

- 2.3.2 De l’analyse intratextuelle à une analyse contrastive : les oppositions inter- et extratextuelles

- 2.3.2.1 Les oppositions dites « diachroniques », « diatopiques » et « diastratiques »

- 2.3.2.2 De la variation « diaphasique » à une analyse générale des récits graphiques

- 2.3.2.3 Les oppositions inter- et extratextuelles

- 2.3.3 Présentation du corpus transtemporel et transculturel

- 3 Analyse structurale des personnages des récits graphiques

- 3.1 Les types de personnages

- 3.1.1 Les types dénotatifs comme moyen de distinction

- 3.1.1.1 Les types langagiers

- 3.1.1.2 Les types iconiques et plastiques

- 3.1.1.2.1 Les types de corps

- 3.1.1.2.2 Les types de têtes, de visage et de pilosité

- 3.1.1.2.3 Les types mixtes : la peau et la luminosité

- 3.1.1.3 Le niveau de discrimination des personnages

- 3.1.2 Les types du niveau figuratif : le monde fictionnel du récit

- 3.1.2.1 Les personnages comme porteurs des identités du monde dit « sensible »

- 3.1.2.2 Les personnages au sein de la structure sociale des mondes fictionnels

- 3.1.2.3 Les personnages comme acteurs d’un monde fictionnel

- 3.1.3 Les types du niveau narratif : la structure du récit

- 3.1.3.1 Les sujets opérateur (SOP)

- 3.1.3.2 Le SOP, ses opposants (SOPP) et ses adjuvants (SADJ)

- 3.1.3.3 Les identités spécifiques du niveau narratif

- 3.2 La structure des personnages de bande dessinée

- 3.2.1 La construction et la structuration des « types d’acteurs » dans la bande dessinée

- 3.2.1.1 Des types « dénotatifs » et « figuratifs » à la constitution du monde fictionnel

- 3.2.1.2 La construction des « types d’acteurs »

- 3.2.1.3 La place et la fonction des « types d’acteurs » dans la bande dessinée

- 3.2.2 De la structure des « types d’actants » à la structure des récits graphiques

- 3.2.3 La structuration des personnages de bande dessinée

- 3.2.3.1 L’actualisation des « types de SOP »

- 3.2.3.2 Les « types de SOP » et leurs « SADJ » & « SOPP »

- 3.2.3.2.1 La place des « types d’actants » dans le monde fictionnel

- 3.2.3.2.2 Les « types d’actants » en tant qu’acteurs du monde fictionnel

- 3.2.3.2.3 Le corps des « types d’actants »

- 3.2.3.3 La structure des personnages entre reprise des codes et mouvements de défamiliarisation

- 3.2.3.3.1 La structure des personnages comme structure « stéréotypée »

- 3.2.3.3.2 Le contexte « F/B » : entre diversification et unification des codes

- 3.2.3.3.3 Les Contextes « RDA » et « CI » : entre normalisation et mélange des codes

- 3.3. De la structuration des personnages à la construction d’un « autrui »

- 3.3.1 De la (dé)valorisation des personnages à leur hiérarchisation

- 3.3.2 L’acteur comme construction d’un « autrui »

- 3.3.2.1 La (dé)valorisation des « types dénotatifs »

- 3.3.2.2 La (dé)valorisation des « types figuratifs »

- 3.3.2.3 La (dé)valorisation des « types d’acteurs »

- 3.3.3 La bande dessinée comme discours (dé)valorisant et (dé)valorisé

- 3.3.3.1 Regards diachroniques sur le « moi désirable » et sur « autrui »

- 3.3.3.2 Regards diatopiques sur le « moi désirable » et sur « autrui »

- 3.3.3.3 La (dé)valorisation du discours bande dessinée

- Conclusion

- Retour sur notre approche sémiologique de la bande dessinée

- Retour sur la structuration des personnages des récits graphiques

- Retour sur notre analyse structurale des personnages des récits graphiques

- Table des schémas

- Table des illustrations

- Bibliographie

- Index

- Annexes

- Titres de la collection

Conventions typographiques

Suivant les conventions établies au sein des travaux sémiologiques, nous présentons le signifiant d’un phénomène graphique entre deux barres obliques (/signifiant/) alors que le contenu auquel il renvoie est mis entre guillemets anglais (“signifié”) afin de le distinguer des citations qui, quant à elles, sont mises entre guillemets français (« citation »). Lorsque nous parlons du signe dans son ensemble, nous l’écrivons, en revanche, en italique (signe). Dans notre travail, nous allons par exemple souvent parler des personnages “humains”. Par cette typographie, nous cherchons à signaler qu’il ne s’agit bien évidemment pas de véritables humains mais de faits graphiques renvoyant au type “humain”. Pour tout usage conventionnel des guillemets, nous nous servirons des apostrophes (‘usage conventionnel’).

Introduction

« L’homme est un animal symbolique ». Cette déclaration chère à Umberto Eco sur laquelle il revient de façon régulière (cf. p. ex. : Eco 1988/1980, Eco 2013/1984) ne représente pas seulement, pour le sémioticien italien, un simple détournement ludique de la fameuse formule aristotélicienne. Eco voit au contraire dans la capacité de l’être humain de « se détacher de la perception et de l’expérience brutes, et s’abstraire du hic et nunc » (Eco 1988/1980 : 185) le fondement nécessaire à toute société humaine. La faculté de se libérer d’une expérience du monde gouvernée par des réactions instinctives aux stimuli perçus semble effectivement constituer la première condition nécessaire afin de pouvoir passer, comme le formule Eco, de « l’univers du signal » à « l’univers du sens ». Dès lors les stimuli perçus ne constituent plus seulement des « unités d’information physique transmise » mais deviennent une « forme signifiante » que nous devons « emplir de signifiés » (Eco 1972/1968 : 55sq). Mais l’« activité symbolique » de l’être humain, pour reprendre la formulation d’Umberto Eco, consiste non seulement à charger de sens les stimuli dont il fait l’expérience, mais aussi et surtout à élaborer et à articuler à son tour des signes afin de communiquer avec ses semblables et donner ainsi un sens au monde qui l’entoure (cf. Eco 1988/1980 : 185sq.). Suite à une étude consacrée à nos images mentales, menée en 1998 par Green & Ashmore et dont Pascal Moliner publie de façon détaillée les résultats, nous pouvons nous faire une première idée de l’influence de nos discours sur notre perception du monde, et notamment sur celle de l’être humain. Ainsi, 79,1 % des participant.e.s se représentaient par exemple une « femme au foyer » en “surpoids” et entre 67 % et 88 % associaient une « femme active » à des traits sémantiques tels que “mince”, “en jupe” et “en compagnie d’autres personnes” (Moliner 2016 61ssq.)1. Si de telles représentations influencent forcément notre regard sur autrui, elles sont essentielles lorsque nous produisons des signes afin de représenter des actions humaines fictives ou réelles. Toute représentation humaine en accord avec nos images mentales stabilisées facilite effectivement l’interprétation de tout récit car ne l’oublions pas : tout énoncé est « un tissu de non-dits », comme le formule Umberto Eco, et requiert ainsi « des mouvements coopératifs actifs et conscients de la part du lecteur » (Eco 1985/1979 : 62, cf. partie 1.1.3.1). Mais prenons un exemple concret afin de mieux illustrer notre propos. Lors d’un séminaire à l’Université Paris Diderot consacré à la bande dessinée allemande, les étudiant.e.s étaient invité.e.s à formuler à ←15 | 16→partir du premier chapitre de Don Quichotte de Der Flix (2012) des hypothèses quant aux différents rôles de deux personnages principaux pour la suite du récit. Le premier personnage se distingue du second par un comportement violent et des idées réactionnaires, tandis que le second cherche à acheter des terrains dans un village abandonné afin d’y installer des éoliennes. Or, tou.te.s les étudiant.e.s voyaient dans le second, à juste titre, la figure d’un « Opposant ». Un tel constat peut surprendre de la part d’étudiant.e.s proches des idées progressistes et sensibles à la question de la protection de l’environnement. Or, tandis que le premier personnage se démarque par sa grande taille, sa minceur et les traits fins de son visage, le second ne dispose pas seulement de moyens financiers importants mais est aussi plus petit, et possède un grand nez et des cheveux noirs. Nous pourrions souligner ici la reprise d’un stéréotype omniprésent dans des représentations à caractère antisémite mais l’objectif de ce travail est, du moins dans un premier temps, d’une autre nature. En effet, comme le démontrait déjà Éric Maigret (1994), les études sociologiques consacrées à la bande dessinée ne sont pas rares et ne manquent pas de souligner le caractère raciste, antisémite (cf. p. ex. Palandt 2011 ; Frahl 2011) ou sexiste (cf. p. ex. Deveney & Guillaume 2016) d’un grand nombre de représentations humaines. Ces représentations proviennent, sans aucun doute, des discours dominants et du contexte historique au moment de leur production, mais aussi, en ce qui concerne les représentations sexistes, d’un monde qui, aujourd’hui encore, est dominé par une forte présence masculine tant du côté des maisons d’édition que du côté des auteurs/autrices et de leur lectorat (cf. p. ex. Dacheaux 2014 : 189). Mais notre exemple illustre déjà le lien entre représentation et narration, si bien que cet « art du stéréotype » et « de la stylisation », comme le formule Vincent Bernière (2015 : 3), mérite à notre avis une analyse qui ne se contenterait pas d’expliquer de tels phénomènes uniquement par les discours extérieurs à la bande dessinée.

Mise en place du problème

Sachant que nous identifions autrui grâce à un corps, des objets culturels, des paroles et des comportements devenus véritables signes de distinction, la bande dessinée, susceptible de réunir en elle des signes iconiques, plastiques, linguistiques et narratifs, constitue sans aucun doute un terrain de recherche parfait pour tout.e sociologue s’intéressant à la représentation de l’être humain. Mais aussi importantes que soient de telles approches – et nous serions les derniers à dénigrer leur importance – elles ne fournissent cependant aucun renseignement sur le fonctionnement même de la bande dessinée. Pour revenir à notre exemple de la représentation stéréotypée d’un personnage se caractérisant par un objectif marqué par une quête de pouvoir ou de richesse, nous n’aurions aucun mal à en trouver un nombre considérable non seulement dans des séries de bandes dessinées francophones mais aussi allemandes ayant débuté dans la période de ←16 | 17→l’après-guerre.2 Mais nous aurions plus de difficultés à expliquer ce type de représentations par le contexte social dans un roman graphique contemporain, tel que celui de Der Flix, et encore plus à justifier le choix d’un tel personnage dans une bande dessinée ivoirienne, comme Cauphy Combo dans No pitié in bizness de Zohoré (2003). En transgressant les différentes époques, les genres et les cultures, les personnages stéréotypés semblent effectivement être devenus de véritables archétypes dont le rôle dans le récit est déterminé par des traits graphiques reconnaissables – et reconnus. Or, il serait faux de croire que de tels archétypes naissent uniquement d’une reprise d’éléments extratextuels ou intertextuels. Comment, sinon, pourrions-nous expliquer le fait que des traits graphiques tels que la corpulence ou le fait de porter des lunettes servent ou bien à distinguer le « sujet » de l’« adjuvant » d’un récit, comme c’est par exemple le cas chez Titeuf ou le Petit Spirou, ou bien à marquer justement la transformation d’un sujet en marge en héros, comme dans Spiderman ou Superman ? Compte tenu des particularités des récits iconiques, les traits des personnages de bande dessinée semblent en effet considérablement influencés par des contraintes intratextuelles.

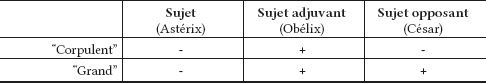

Afin de comprendre ce point essentiel pour notre travail, nous devons tout d’abord noter que, contrairement aux autres récits visuels tels que le cinéma ou le théâtre, tout personnage “humain” ou “(dés)humanisé” de la bande dessinée constitue un choix plus ou moins conscient d’un nombre fini de traits susceptibles de renvoyer à un signifié “humain”. Et là où le récit littéraire peut simplement employer la désignation donnée à un personnage, que ce soit un nom propre ou une désignation impersonnelle telle que « un homme » ou « une femme », afin de signaler sa présence à un moment de l’histoire – ou, comme l’appelle Umberto Eco, de « la fabula » (Eco 1985) –, le récit graphique communique en revanche la présence d’un personnage “humain” ou “(dés)humanisé” avant tout par des traits physiques préalablement choisis. Ceux-ci doivent cependant non seulement permettre de le reconnaitre en tant qu’“être humain” ou “être (dés)humanisé” mais aussi de le distinguer des autres personnages du récit (cf. aussi : Groensteen 2003 : 12). Tout personnage est de ce fait placé dans un jeu d’oppositions entre les personnages dont les différents traits distinctifs, qu’il s’agisse de traits iconiques, plastiques ou linguistiques, ne permettent pas seulement de les distinguer mais sont aussi associés au rôle du personnage dans le récit. Ainsi, il n’est pas étonnant qu’un personnage principal se caractérisant par un corps “mince” et “petit”, comme Astérix, se fasse aider lors de la réalisation de ses objectifs par un personnage “grand” et “corpulent”, c’est-à-dire Obélix, et s’oppose notamment à un personnage “grand” et “mince” comme César. En associant ces deux traits au ←17 | 18→rôle des personnages dans le récit, nous obtenons donc des oppositions au niveau de la représentation et de la narration que nous pouvons résumer de la manière suivante :

Schéma 1 : Opposition des traits “physiques” et rôle des personnages dans le récit

Compte tenu du nombre restreint de traits dont nous tenons compte ici, il ne peut s’agir que d’un exemple fortement simplifié dont nous nous servons pour illustrer notre démarche. Non seulement tout personnage se distingue des autres par un nombre beaucoup plus important de traits, mais son rôle dans le récit est aussi plus complexe que ce que cette tripartition pourrait laisser penser. À partir d’une analyse des différents traits graphiques et narratifs qui opposent les personnages dans les récits graphiques, nous chercherons donc à mettre en relief les codes régissant leurs constructions graphiques et leurs différents rôles dans un tel récit. En centrant dans un premier temps notre analyse sur les oppositions intratextuelles, notre approche doit forcément s’inspirer des différents travaux structuralistes et notamment de ceux, comme on a pu le constater, de Greimas (1966) et d’Hamon (1977/1972). Cependant, la problématique de notre travail, tout comme les particularités des personnages de bande dessinée, ne nous permet pas de nous limiter à une approche purement structuraliste. Sachant en effet que, premièrement, les personnages de bande dessinée peuvent s’opposer par toutes sortes de traits graphiques et notamment ceux de nature iconique, l’approche structuraliste, s’intéressant avant tout aux récits littéraires, se montrera rapidement insuffisante pour pouvoir tenir compte de la complexité des personnages de bande dessinée. Grâce aux récentes recherches dans le domaine de la sémiologie visuelle, et notamment celles qui ont été réalisées par les chercheurs du Groupe µ (cf. notamment : Groupe µ 1992, 2015 ; Klinkenberg 1996), nous serons en mesure de consolider les acquis du structuralisme avec les particularités des récits graphiques. Dans un second temps, c’est uniquement en incluant les oppositions intertextuelles dans notre analyse mettant en opposition les différents personnages d’une œuvre particulière que nous pourrons rendre compte des archétypes dont se sert la bande dessinée dans sa globalité. De même que ce n’est que par un intérêt porté aux effets produits à un niveau extratextuel qu’il nous sera possible de fournir des renseignements sur l’influence de ces archétypes sur notre perception d’autrui. Une telle approche s’explique à la fois par la problématique de notre travail et par des recherches consacrées aux personnages de bande dessinée qui, en tournant le dos à toute approche sémiologique, comme nous allons le voir, se ←18 | 19→contentent trop souvent d’une description plus ou moins exhaustive de certains traits propres à tel ou tel personnage sans tenir compte des codes qui régissent sa construction. Or, à partir du moment où nous associons de façon plus ou moins collective des traits sémantiques à des traits sensibles, nous nous retrouvons nécessairement face à un code. En entendant par code de façon générale un « ensemble de règles permettant de produire ou de déchiffrer des signes ou des ensembles de signes » (Klinkenberg 1996 : 36), nous devons cependant noter qu’aucun code, même le plus complexe, n’est gravé dans le marbre. Toutefois, en transgressant un code communément établi à un moment ou un endroit donné, le lien entre les éléments signifiants et leurs signifiés respectifs n’est plus transparent. Ainsi, toute représentation ignorant plus ou moins intentionnellement un code établi attire forcément l’attention sur le message lui-même. Tel l’emploi non normatif des éléments langagiers, que cela soit dans un poème de Mallarmé ou dans les énoncés diastratiquement marqués d’une conversation entre deux jeunes à la Courneuve ou à Marzahn, la bande dessinée connait aussi des personnages dont le lien entre traits distinctifs et traits narratifs suit des codes en opposition à ceux qu’elle semble avoir établis dans ses œuvres. Ce héros “blanc”, “masculin” et “mince”, pour prendre un exemple parlant que nous simplifions volontiers, omniprésent dans la bande dessinée francophone de l’après-guerre, ne commence-t-il pas à céder la place à d’autres types de personnages dans la bande dessinée contemporaine ? Et, en changeant le cadre socio-culturel, ne devrait-on pas rencontrer des codes différents malgré un langage iconique présumé universel ? En appuyant notre analyse sur un corpus comprenant la bande dessinée francophone de l’après-guerre à aujourd’hui et incluant des œuvres réalisées en RDA et en Côte d’Ivoire, c’est bien à ces questions que nous espérons répondre.

L’ouverture de la sémiologie à des codes non linguistiques

En écartant dans un premier temps, autant que possible, tout élément extérieur à la bande dessinée en elle-même, nous mettrons donc l’accent non sur la représentation d’autrui mais sur sa construction par l’articulation des différents signes graphiques. Ainsi, nous entendons par signe graphique tout signe artificiel (c’est-à-dire créé par l’être humain en vue d’une communication) et perceptible par la vue grâce à une réalisation graphique sur une surface quelconque (cf. aussi TFLi 2018). En font donc partie non seulement les énoncés iconiques ou plastiques graphiquement réalisés mais aussi les énoncés à base de signes linguistiques écrits, tandis que nous élargirons la notion de « signe visuel », employée par le Groupe µ, afin de désigner toutes sortes de signes iconiques et plastiques (Groupe µ 1992), à tout signe perceptible par la vue. Profondément sémiologique, notre approche s’inscrit donc, comme le notait Ferdinand Saussure, dans une science qui « étudie la vie des signes au sein de la vie sociale » (Saussure 1971/1916 : 33). Même si le linguiste genevois prévoyait déjà dans son Cours de linguistique générale, œuvre posthume publiée par ses disciples dont Charles Bally, une sémiotique couvrant « l’ensemble des faits humains » (Saussure 1971/1916 : 33), son analyse ne porte cependant que ←19 | 20→sur la langue. Mais plus important encore, en s’intéressant à la langue en tant que « système de signes » (ibid. : 32), Saussure écarte aussi par un « coup de force inaugural » (Bourdieu 1982 : 8sq.), tout élément externe à elle. Contrairement à ses homologues américains qui, dans la continuité de Charles Peirce, s’intéressaient avant tout aux différents rapports entre les signes et leur interprète (Peirce 2017/1931), Saussure, à l’image du structuralisme naissant, accordait en effet la priorité au « réseau relationnel » des signes et, ainsi, à leur articulation et leur structure, comme le notent Greimas et Courtés dans leur Dictionnaire raisonné de la théorie du langage (Greimas & Courtés 1993/1979 : 361). Après avoir rapidement dominé la pensée de diverses sciences humaines en Europe, de l’anthropologie d’un Claude Lévi-Strauss à la psychanalyse d’un Jacques Lacan en passant par la sociologie d’un Pierre Bourdieu, l’influence structuraliste, qui sous l’influence de Saussure « s’est principalement élaborée dans le domaine linguistique » a conduit de nombreux chercheurs et de nombreuses chercheuses à vouloir « absolument […] appliquer le modèle linguistique à tous les types de signes », comme le regrette, non sans autocritique, Umberto Eco (1988/1980 : 99) mais aussi les chercheurs du Groupe µ (1992 : 10sq.). Un tel transfert ne peut bien sûr que donner des résultats insatisfaisants compte tenu des particularités propres aux différentes familles de signes, déjà élaborées par Peirce (2017/1931 : 162ssq. [2.243ssq.]), et de celles propres à toute sémiotique. Si les notions de « sémiologie » (Saussure) et de « sémiotique » (Peirce) sont dans certains contextes employées comme des synonymes (cf. p. ex. Guiraud 1971 : 6), nous suivrons dans notre travail la proposition de Jean-Marie Klinkenberg qui entend par la première expression la discipline « qui couvre tous les langages » et par la seconde les objets « dont peut s’occuper cette discipline, soit un de ces langages » (Klinkenberg 1996 : 23)3. Ce choix terminologique ne s’explique cependant pas seulement par un gain de clarté pour notre réflexion car nous espérons aussi mettre en relief, par là même, la nécessité de rassembler ces deux approches afin de dépasser cet « impérialisme linguistique », ce que proposent notamment les chercheurs du Groupe µ (cf. notamment : Groupe µ 1992, 2015, Klinkenberg 1996). Or, si la sémiologie s’est rapidement demandé « comment le sens vient-il à l’image ? », pour reprendre la formulation de Roland Barthes (Barthes 1985/1964a : 40), il revient certainement à ce groupe de chercheurs issus de différentes disciplines d’avoir réussi à présenter une description de l’articulation des signes iconiques sans pour autant nier les particularités de tels signes. Sachant que le structuralisme nous a sans aucun doute fourni la description la plus approfondie des relations qu’entretiennent les signes entre eux, la notion de signe iconique ne ←20 | 21→peut se comprendre sans le lien particulier qu’il entretient avec le monde sensible. En effet, sans connaissance d’un référent réel ou imaginaire, il ne peut y avoir de message iconique mais, dans une approche plus large, il ne peut pas non plus y avoir de signe, qu’il soit iconique, linguistique ou autre, sans que celui-ci ne soit perceptible par l’un de nos cinq sens. Peu importe le lien qu’il entretient avec son référent, tout signe dispose en effet d’une face perceptible par les sens sans laquelle il ne serait ni percevable ni communicable. Un tel constat nous permet de donner une première définition du signe, définition qui, tout comme celle du code, nécessitera cependant un approfondissement. Nous sommes en présence de signes dès qu’un phénomène perçu renvoie à des concepts autres que lui-même, dès qu’il est ce « quelque chose » dont parlait Peirce, « qui tient lieu […] de quelque chose » (Peirce 2017/1931 : 141 [2.228]) ou aliquid stat pro aliquo selon l’expression latine (Klinkenberg 1996 : 33–34, Eco 1988/1980 : 40). Il s’agit ici en effet d’une toute première approche puisque, comme nous allons le voir, une telle conception simplifiée du signe se montrera fortement problématique. Mais elle a déjà le mérite de montrer que la notion de signe ne se limite nullement aux signes linguistiques codifiés comme peuvent le laisser penser certains auteurs contemporains de la stripologie française (cf. p. ex. : Groensteen 1999 : 4sq., Morgan 2003 : 292sq.).

La stripologie et la sémiologie

Afin de comprendre cette critique et de la replacer dans son contexte, il faut savoir que la bande dessinée a rapidement attiré l’intérêt des sémiologues alors que leurs recherches étaient encore fortement marquées par ce que nous avons déjà appelé l’impérialisme linguistique. Au tournant des années 1960, de plus en plus de disciplines universitaires commencent en effet à s’intéresser à ce « neuvième art » (Beylie 1964)4, notamment la sociologie, comme nous l’avons déjà vu, mais aussi la sémiologie, qui cherchait à s’étendre à des disciplines autres que linguistiques, comme le prévoyait déjà par Ferdinand de Saussure dans son Cours de linguistique générale. De ce fait, et sous l’influence du travail du linguiste genevois, les premières recherches sémiologiques consacrées à la bande dessinée cherchaient aussi à détecter dans ses énoncés graphiques des unités signifiantes minimales, que nous connaissons sous les noms de phonèmes ou de graphèmes pour la langue. Or, en l’absence des unités codifiées, il n’est pas étonnant que les unités issues du découpage des vignettes sur le modèle linguistique ne soient jamais les mêmes d’une bande dessinée à l’autre et que, de ce fait, les résultats d’un découpage de l’image, tel qu’il était, par exemple, proposé par Guy Gauthier pour les Peanuts de Charles W. Schultz (p. ex. 2004/1950–1952), « ne pourront en aucun cas, et surtout pas à ce stade de la recherche », comme le note Gauthier lui-même, ←21 | 22→« être généralisés à l’ensemble de la bande dessinée » (Gauthier 1976 : 116). Selon le style de dessin, mais aussi selon la perspective choisie, nous pouvons effectivement représenter un “œil” – pour reprendre un exemple choisi par Gauthier (ibid. : 113) – de multiples façons, par un simple point noir sur fond blanc, un cercle ou un ensemble plus complexe de taches et de lignes. Nous retrouvons le même constat dans les premières approches sémiologiques approfondies en Allemagne où Wolfgang Hünig doit effectivement constater qu’un même élément graphique, tel qu’une ligne diagonale se ramifiant en trois petites lignes à son bout inférieur, peut à la fois servir à représenter les “pieds d’un oiseau”, les “bras d’un humain” ou les “pétales d’une fleur” (Hünig 1974 : 5sq.). Malgré certains travaux très fructueux, notamment sous la plume d’Ulrich Krafft (1978) dont nous reparlerons, on constatait à l’époque que le langage iconique ne connaissait pas d’unités minimales codifiées selon une norme établie dans une culture donnée et dont les règles seraient vérifiables dans des dictionnaires (cf. aussi : Moliner 2016 : 44). Face à un modèle linguistique non transférable au langage iconique, il n’est pas étonnant que les recherches sémiologiques de la bande dessinée se soient de moins en moins intéressées à la question de l’articulation des signes iconiques mais aient avant tout analysé la bande dessinée sous l’angle du récit (cf. p. ex. : Everaert-Desmedt 2007/1984, Tilleuil 1991, Floch 1997), chemin également emprunté par Hünig après avoir constaté l’impossibilité de distinguer des unités codifiées dans l’image (Hünig 1974)5. Or, en s’intéressant uniquement à l’organisation d’une image ou bien à celle du récit, les différentes approches ne sont pas en mesure de rendre compte de ce qui est propre à la bande dessinée et de ce qui la distingue des autres expressions artistiques, comme le récit littéraire ou la peinture, comme le critiquait déjà Ulrich Krafft (1978 : 11). Or cela semble être le premier objectif de la stripologie6 qui, dans des recherches exclusivement ←22 | 23→consacrées à la bande dessinée, son histoire, ses auteurs et autrices, ses œuvres et sa description en tant qu’expression spécifique, cherche à s’établir en tant que « science autonome » (Morgan 2003 : 375). Animée dès ses débuts par une « lutte pour la reconnaissance de la bande dessinée », que cela soit en tant que « langage » ou en tant que « 9e art » (Maigret 2012 : 144), la stripologie semble être marquée par des approches fortement différentialistes. Premièrement, et face aux différentes approches sociologiques et sémiologiques de la bande dessinée, elle cherche à établir son propre discours scientifique, point essentiel sur lequel nous reviendrons puisqu’il constitue à notre avis une des raisons majeures pour lesquelles la stripologie prend ses distances vis-à-vis de la sémiologie. Dans un second temps, et en ce qui concerne son approche même du phénomène de la bande dessinée, la stripologie semble être avant tout préoccupée par une volonté de mettre en lumière les traits définitoires considérés comme propres à la bande dessinée et valables pour tous les ouvrages particuliers et d’en proposer une analyse plus ou moins approfondie. Il n’y a par conséquent pas d’œuvre stripologique majeure qui ne cherche pas à faire valoir le caractère « séquentiel » du récit par des images juxtaposées (p. ex. Fresnaul-Deruelle 1977, Eisner 2009/1985, McCloud 2007/1993 : 15–16 ; Groensteen 1999 : 120sq.), à proposer une description plus ou moins détaillée des différents rapports que peuvent entretenir texte et dessin, en insistant aujourd’hui sur le fait que cette relation ne doit pas être considérée comme trait définitoire de la bande dessinée (Pomier 2005 : 78sq. ; McCloud 2007/1993 : 160sq. ; Morgan 2003 : 82sq. ; Peeters 1998 : 85sq.), ainsi qu’à proposer une description détaillée des différentes fonctions que peuvent avoir des éléments tels que les bulles ou les cadres des vignettes (Pomier 2005 : 87sq. ; Peeters 1998 : 13sq. ; Morgan 2003 : 67 ; Groensteen 1999 : 49sq., 79sq.). Si nous rencontrons dans certaines de ces approches une terminologie empruntée à la sémiologie linguistique ou littéraire, de la recherche d’un « langage de la bande dessinée » par Fresnault-Deruelle (1972, 1975, 1977) au « système de la bande dessinée » de l’approche « semi-sémiologique » de Thierry Groensteen (Groensteen 1999), on constate cependant qu’il n’y a pas d’approche sémiologique au sein de la stripologie qui ne s’appuie sur une conception linguistique des signes. Cela vaut aussi bien pour les travaux qui, dans un premier temps, s’appuient sur les modèles linguistiques, comme ceux déjà cités de Fresnault-Deruelle, mais aussi ceux de Masson (1985), que pour les travaux qui, à partir des années 1980, prennent leurs distances face à la sémiologie (p. ex. : Peeters 1998, Groensteen 1999) ou la critiquent ouvertement (p. ex. : De la Croix et Smolderen 1984, Morgan 2003, Pomier 2005) en constatant l’impossibilité de transférer les acquis de la sémiologie linguistique aux récits iconiques.

Si nous ne sommes certainement pas les derniers à dénoncer l’impérialisme linguistique qui a longtemps régné au sein de la sémiologie, il nous semble difficile de ne pas remarquer que, tout en dénonçant cet impérialisme, les stripologues justifient leur rejet de la sémiologie par des travaux faits en sémiologie linguistique – et notamment structuralistes –, ou fortement influencés par elle, au lieu de tenir compte du progrès réalisé au sein de la sémiologie visuelle. Ainsi, pour ne citer ←23 | 24→que deux exemples, Thierry Groensteen mentionne certes les travaux d’Ulrich Krafft, voire du Groupe µ, mais une brève présentation de leurs travaux lui suffit pour conclure que « disséquer la vignette pour dénombrer les éléments iconiques ou plastiques dont l’image se compose, puis étudier les modes d’articulation de ces éléments […] ne conduit à aucune avancée théorique significative. » (Groensteen 1999 : 5). Afin de justifier ce rejet un peu rapide, Groensteen semble se sentir obligé de citer l’article « Sémiologie de la langue » d’Émile Benveniste (1969) dans lequel le linguiste cherche, certes, à élargir la sémiologie aux autres sémiotiques mais – nous sommes en 1969 – à travers les lunettes du linguiste qu’il était.

Encore plus radical est le rejet de toute approche sémiologique chez Harry Morgan, dont l’œuvre principale Principes des littératures dessinées se lit comme un pamphlet de presque 400 pages contre la sémiologie visuelle en général et la sémiologie littéraire en particulier. Or, malgré un ton extrêmement agressif, l’auteur ignore volontiers tout ce qui a été publié dans le domaine de la sémiologie visuelle après les années 1980, et cela car il a jugé « naturel » d’examiner uniquement « la théorie qui était invoquée par les auteurs écrivant sur la bande dessinée » (Morgan 2003 : 368). S’appuyant ainsi seulement sur les premières approches sémiologiques fortement influencées par la sémiologie linguistique ou sur le structuralisme linguistique de Saussure à Barthes en passant par Hjelmslev et le jeune Umberto Eco, Morgan se sent apte à conclure que « toute tentative de reconstruire un hypothétique langage de l’image […] est vouée à l’échec » (ibid. 293) puisque l’image serait selon lui un « système dépourvu de signes » (ibid. 292, 359), formulation de Groensteen dont il n’a repris, chose curieuse, que la partie correspondant à ses propos7. Si nous avons déjà du mal à concevoir un « système sans signes », la critique de Morgan semble porter sur le constat d’absence d’unités discrètes, critique qui, comme nous l’avons déjà vu, repose sur un débat qui accompagne la sémiologie visuelle dès ses débuts. Il en va de même lorsque Morgan s’intéresse aux structures narratives, volontiers ignorées dans l’approche « semi-sémiologique » de Groensteen. Après une brève présentation des « sciences occultes » de Greimas (ibid. 11, 306), il en propose une lecture qui ignore non seulement les connaissances fondamentales du principe d’opposition et des structures narratives, et ainsi des modèles développés par Greimas, mais reproche, au fond, une analyse structurale qui ne couvre pas tous les aspects et toutes les lectures possibles d’une œuvre (ibid. 306sq.). Or non seulement Greimas, à l’image du structuralisme du milieu du xxe siècle, s’intéresse avant tout à la théorie du récit dont les modèles développés ne peuvent être qu’un point de ←24 | 25→départ pour une analyse approfondie d’une œuvre particulière, mais, de plus, la critique d’un structuralisme puriste et se voulant absolu a déjà vu la lumière du jour il y a cinquante ans et cela au sein même du structuralisme dont Morgan ignore volontiers les travaux.

Tout comme la stripologie a repris aveuglément à ses débuts les concepts linguistiques, elle les rejette aujourd’hui avec le même aveuglement après avoir constaté l’impossibilité d’un transfert simple des concepts linguistiques aux énoncés iconiques8. Si la stripologie n’a pas tort de s’en prendre à un structuralisme puriste (p. ex. ibid. 257) et de constater en effet que « la linguistique saussurienne n’a donc pas lieu de s’appliquer à l’image » (ibid. 359), ce débat parait néanmoins fortement anachronique. Or, lorsque le rejet des approches linguistiques devient si absolu qu’il conduit à un rejet global de toute approche sémiologique de la bande dessinée, la stripologie se prive non seulement des réflexions importantes qui nous ont été fournies par le structuralisme en particulier mais aussi par la sémiologie en général. Qu’une approche sémiologique de la bande dessinée ne puisse jamais traiter tous les aspects d’une expression artistique, cela va de soi, mais elle peut nous aider à comprendre le fonctionnement de la bande dessinée et les moyens dont elle se sert pour créer du sens. Ainsi, en ignorant le principe d’opposition qui, comme nous allons le voir, se trouve à l’origine de toute création de sens, et en ayant ainsi des conceptions approximatives des notions clés de toute sémiologie telles que le « système », le « code » et la « structure », comme le déplore aussi Jean Cristtus Portela (Portela 2016)9, la stripologie se condamne elle-même à devoir recourir au « génie d’un très grand auteur » (Morgan 2003 : 294) si elle aspire à dépasser la simple description des phénomènes perçus dans la bande dessinée et à éviter de revenir sur ses propres postulats chaque fois qu’une nouvelle bande dessinée publiée échappe à la description proposée auparavant.10 Ainsi, il n’est pas étonnant que, par exemple, l’analyse la plus ←25 | 26→complète de la relation entre deux vignettes d’une bande dessinée nous soit fournie par Thierry Groensteen qui, dans son approche « semi-sémiologique », traite en effet le cadre comme un « signe » susceptible de remplir différentes fonctions dans le récit (Groensteen 1999 : 49), alors que la distinction faite par McCloud, qui semble tout ignorer de la sémiologie, se confond avec une description de quelques exemples rencontrés (McCloud 2007/1993 : 77sq.) et que le classement proposé par Peeters oppose à un usage « conventionnel » des vignettes dans la bande dessinée de l’après-guerre des usages qui, grâce au « génie » d’un auteur ou d’une autrice, échappent à cette convention (Peeters 1998 : 42sq.).11

Les personnages sous le regard de la stripologie

Toutefois, rien n’illustre mieux nos propos que l’analyse des personnages de bande dessinée. Malgré l’existence d’un grand nombre de personnages dont le nom et l’apparence font partie de la mémoire collective, parfois même indépendamment des récits dans lesquels ils apparaissent, il n’existe que très peu d’ouvrages qui les traitent comme un phénomène analysable dans sa globalité, comme le déplore Thierry Groensteen dont les Lignes de vie est un premier ouvrage cherchant à combler ce manque en s’intéressant à la diversité des visages dans la bande dessinée (cf. Groensteen 2003 : 10). À l’aide d’une approche qui se veut à la fois « historique, esthétique, sémiotique, technicienne » et même « quelquefois anecdotique et ludique » (ibid. 15), Groensteen propose un travail riche et intéressant dans le domaine de l’analyse des personnages et notamment de leurs expressions faciales. Force est cependant de constater que l’aspect sémiologique de son travail est limité à l’emploi de quelques notions. Ainsi, Groensteen parle par exemple de « codes culturels » ou de « signes non permanents ». Grâce aux premiers, nous pouvons selon l’auteur tenir compte d’un « particularisme culturel » au niveau de la « représentation des expressions » (ibid. 88). Par la notion de « signes non permanents », Groensteen cherche en revanche à décrire les moyens graphiques plus ou moins similaires pour représenter telle ou telle expression faciale en s’intéressant notamment aux différentes positions spatiales des sourcils (ibid. 86sq.), mais aussi aux possibilités de combinaison d’autres traits du visages (ibid. 96), voire d’éléments corporels comme la main (ibid. 102). Sans ←26 | 27→approfondir ces pistes sémiologiques, Groensteen semble cependant revenir sur son idée qu’il n’y aurait, souvenons-nous, aucun intérêt scientifique à découper la vignette en unités plus petites. En effet, dès le début de son ouvrage, Groensteen prévient son lectorat que « la décomposition du visage en éléments distincts (yeux, nez, bouche…) et cependant coordonnés […] relève d’une combinatoire et d’une véritable sémiotique graphique » (Groensteen 2003 : 9). Mais en privilégiant finalement une approche qui conçoit, certes, l’existence de « certaines modalités génériques dans la représentation des visages », c’est néanmoins la « manière personnelle » dont « chaque dessinateur » approche « la nature humaine » qui se trouve au centre de son analyse (ibid. 30). Dans notre travail, nous ne chercherons nullement à contester ni la singularité d’une bande dessinée particulière ni celle de ses lectures et de ses interprétations. Que l’on ne nous méprenne pas : nous serons toujours les premiers à défendre une lecture qui constitue avant tout un « plaisir », comme le notait déjà Roland Barthes (1973) à propos des textes littéraires et qui, pour revenir aux personnages de bande dessinée, ne se montre pas insensible face aux traits “légers” et aux couleurs “flamboyantes” de Joann Sfar (p. ex. 2005) ou au style graphique “pesant” d’une œuvre comme Attends… de Jason (2000). Toutefois lorsqu’une telle lecture subjective se transforme en analyse critique, nous ne sommes pas loin de ce lecteur qui, comme le notait Maurice Blanchot, se croit « secrètement un peu plus savant que l’ouvrage, un peu plus réel que l’auteur, par le fait que l’œuvre s’achève en lui et dépend de ses raisons de l’admirer […] » (Blanchot 2016/1949 : 105). Au lieu de mettre en lumière les procédés à l’œuvre dans une représentation et par lesquels nous chargeons de sens les phénomènes graphiques perçus, une telle approche, si elle ne veut pas être seulement descriptive12, enferme en effet l’œuvre dans une interprétation subjective plus ou moins recherchée, voire valorisante. Ainsi, Groensteen propose de voir dans la représentation des yeux d’un personnage de Les Miettes de Frederik Peeters non seulement son « caractère […] plein de morgue et enfermé dans ses rêves de grandeur », mais surtout une « erreur » car « nul ne harangue une foule, ne fait le coup de poing, ne jubile ou ne s’étouffe de rage […] sans jamais ouvrir les yeux » (Groensteen 2003 : 100). Compte tenu du fait que de telles approches s’inscrivent non seulement dans une longue tradition d’analyse littéraire mais dominent aussi l’approche des personnages de bande dessinée, nous n’avons aucune difficulté à en fournir d’autres exemples. En effet, pour Pierre Sterckx « la neutralité de pensée et de langage » d’un personnage comme Tintin exprime par exemple la « fascination d’Hergé pour […] Léopold III et sa politique ←27 | 28→de neutralité » ainsi que « l’attitude d’Hergé vis-à-vis de ses amis, anciens collaborateurs, après la Seconde Guerre Mondiale et des horreurs qu’elle suscita » (Sterckx 2007 : 111), et la différence considérable entre la taille d’un Pirlouit et celle d’un chevalier Johan pourrait, pourquoi pas après tout, être interprétée comme la possibilité d’un « nanisme », d’une « malformation congénitale » ou d’une « puberté tardive », comme le suggère Frédéric Pomier (2005 : 147). Aussi différentes que soient ces trois analyses, elles ont en commun de privilégier ce que nous nommerons les fonctions extratextuelles de tout énoncé. Afin d’expliquer un phénomène perçu dans la bande dessinée, les trois chercheurs partent en effet d’une référence extratextuelle, que cela soit l’invraisemblance ressentie par Groensteen, l’importance des connaissances sur l’auteur ou l’autrice et du contexte de production chez Sterckx ou la référence au monde sensible qui guide l’interprétation de Pomier. Comme la plupart des analyses voient aussi dans les différents personnages un choix plus ou moins intentionné ou maitrisé d’un auteur ou d’une autrice, il n’est pas étonnant qu’elles doivent généralement se limiter à des interprétations spécifiques d’une œuvre ou d’une série particulière, comme le montre l’aperçu détaillé proposé par Morgan et Hirtz (cf. Morgan & Hirtz 2005 : 77ssq.)13. Si, comme nous allons le voir, de telles lectures peuvent se révéler tout à fait enrichissantes et contribuer à la pluralité des interprétations possibles d’une œuvre, c’est-à-dire à son Sinnpotential (Jauß 1967), elles ne nous apprennent cependant rien sur le fonctionnement des personnages de bande dessinée en tant que phénomène global.

Compte tenu de son rejet de l’approche sémiologique, la stripologie nous fournit certes des analyses plus ou moins recherchées mais n’est en effet nullement en mesure de proposer une théorie des personnages. Mis à part le travail proposé par Groensteen qui, en tenant compte des différents regards possibles portés sur les personnages, se lit finalement comme une introduction à cette question, les rares travaux consacrés aux personnages comme phénomène global ne peuvent par conséquent s’appuyer que sur des classements aléatoires relevant plus de la préférence du chercheur ou de la chercheuse que d’une véritable analyse des ←28 | 29→personnages. Ainsi, Frédéric Pomier, qui, rappelons-le, rejette toute approche sémiologique, présente un choix fortement subjectif tel que la présence ou l’absence d’un « patronyme » ou de « liens familiaux » entre certains personnages, lorsqu’il leur consacre un chapitre dans son œuvre Comment lire la bande dessinée (Pomier 2005 : 149–153). De même, lorsque Christophe Quillien s’intéresse aux « méchants » (Quillien 2013) ou aux personnages féminins (ibid. 2014) dans la bande dessinée, la présentation des différents personnages semble uniquement suivre les préférences subjectives de l’auteur ou les intérêts commerciaux de la maison d’édition. De ce fait, il a beau constater, par exemple, que la bande dessinée « met en scène toute la diversité de leurs vies intimes, de leurs expériences sociales et de leurs visions du monde, loin des clichés et des rôles convenus » (Quillien 2014 : 8), son classement repose cependant sur des critères tout aussi subjectifs (et fortement stéréotypés), tels que « dames de cœur », « femmes libres et belles rebelles » ou « aventurières créatures dangereuses » pour n’en citer que quelques-uns. Une fois de plus, ce sont donc des critères extratextuels qui se trouvent à l’origine d’une analyse de la bande dessinée. Si le caractère aléatoire des travaux cités plus haut ne nous sera bien évidemment nullement utile pour répondre à notre problématique, ceci ne vaut cependant pas pour tous les travaux prenant le monde sensible comme référence dans leur analyse.

Les personnages sous le regard des approches à portée sociologique

Par l’intérêt porté aux procédés qui régissent à la fois la création, la réception et l’organisation des personnages dans le récit graphique14, notre travail est nécessairement sémiologique. Mais compte tenu des particularités des signes iconiques et notamment, comme nous l’avons déjà vu, du lien particulier qu’ils entretiennent avec leur référent, toute représentation collective de l’être humain en général ou d’un groupe en particulier peut bien évidemment enrichir notre regard de sémiologue. Or, tandis que nous partons d’une analyse des traits opposant les différents personnages au sein d’un récit ou au niveau intertextuel pour discuter ensuite de l’impact de ces représentations sur notre perception d’autrui, la sociologie propose bien évidemment l’inverse. Une approche sociologique de la bande dessinée part effectivement du monde sensible afin d’étudier la représentation ←29 | 30→d’un phénomène dans la bande dessinée. Lorsqu’elle s’intéresse à celle de l’être humain en général ou à certains groupes sociaux ou ethniques, nous rencontrons par conséquent des travaux très divers tels que des analyses consacrées à la représentation du corps humain ou de son langage (cf. p. ex. : Guillaume et al. 2015), mais aussi à certains groupes sociaux, notamment des minorités du monde occidental, tels que les « juifs » ou les « noirs » (cf. p. ex. : Palandt 2011, Strömberg 2012), ou, objet d’analyse favori de cette approche, à la représentation de la femme (p. ex. : Pilloy 1994, Peter 2015)15. Le travail le plus complet utilisant une telle approche nous a sans aucun doute été fourni par Oliver Näpel (2011). Par une approche à la fois sociologique et historique, Näpel retrace effectivement l’évolution des représentations visuelles de l’« étranger » dans le monde occidental, des céramiques antiques grecques jusqu’aux bandes dessinées d’aujourd’hui. Son travail riche en exemples montre que même si dans l’histoire de l’Occident le groupe qui, d’un point de vue « ethnique, culturel ou politique », est considéré comme « étranger » (Näpel 2011 : 37) peut varier, nous rencontrons dans ses représentations des traits stéréotypés invariants sur le plan diachronique. À partir d’une première distinction entre le « barbare » et le « bon sauvage » (all. « Exot »), Näpel montre en effet que la représentation visuelle de l’« étranger » a toujours servi de projection à une culture qui se considérait comme seule « civilisée » (ibid. 357). À force de ‘montrer’ des personnages de façon à ce qu’un lectorat soit en mesure de les distinguer, la bande dessinée se prête sans aucun doute parfaitement à de telles analyses sociologiques s’intéressant à la représentation d’autrui. Ainsi, nous sommes tout à fait d’accord avec Oliver Näpel lorsqu’il considère la bande dessinée comme une source valable afin de mettre en lumière les discours dominants de l’ensemble d’une société, ou d’un groupe social plus restreint au sein de cette même société (ibid. 38sq.). Cependant, une telle approche réduit toujours la bande dessinée à une manifestation parmi d’autres de ces discours. En s’appuyant sur des critères extratextuels, son analyse porte donc avant tout sur le contexte de production et de réception des supports choisis et non sur le support lui-même dont il est incapable – mais tel n’est pas non plus son objectif – de nous expliquer le fonctionnement. En effet, si un tel travail s’intéresse au racisme dans la bande dessinée ou à la place des « étrangers », il va toujours limiter son regard aux personnages « étrangers » ou aux représentations jugées racistes en faisant volontiers fi de la diversité des personnages de bande dessinée. Dans l’incapacité de nous fournir une théorie globale de la construction et de l’organisation des personnages dans un tel récit graphique, la sociologie nous en apprend toujours plus sur les discours plus ou moins dominants que sur le fonctionnement même de la bande dessinée. En voyant dans le personnage uniquement la représentation d’une personne ou d’un groupe de personnes, les approches sociologiques – si ←30 | 31→importantes soient-elles – ignorent en effet volontiers le fait que tout personnage doit tout d’abord remplir une fonction dans le récit et que les traits qui le caractérisent s’expliquent non seulement par des codes sociaux mais aussi par ceux qui régissent l’articulation des signes graphiques dans le récit. Au fil de notre travail, nous reviendrons cependant à plusieurs reprises sur les acquis de la sociologie, et cela pour deux raisons importantes. Premièrement, les recherches appartenant à un regard sociologique nous seront d’une grande utilité lorsque nous nous intéresserons à la “position sociale” des personnages de bande dessinée. À partir du moment où nous reconnaissons des “humains” dans des énoncés graphiques, il y a en effet de fortes chances pour que nous leur attribuions, consciemment ou non, une place dans le monde fictionnel de leur récit. Mais secondement, les différentes analyses qui nous sont proposées par la sociologie nous seront aussi utiles lorsqu’elles permettront de tenir compte de l’impact d’une représentation humaine plus ou moins stéréotypée sur son rôle dans le récit. Prenons un exemple fortement intéressant afin d’illustrer nos propos : si, au sein des travaux rédigés sous la direction de Jean-Christophe Devenay, on remplace les personnages “masculins” par des personnages “féminins”, afin de mettre en relief le fait que notre regard est fortement influencé par les genres construits au sein d’une société (Deveney & Guillaume 2016), nous ne pouvons pas ignorer l’influence d’un tel gender-swap sur la lecture d’un récit graphique. Tout discours dominant associant certains traits physiques ou linguistiques à un comportement spécifique influence bien évidemment non seulement les traits propres à un certain personnage, comme nous l’avons déjà vu, mais aussi sa place au sein de l’intrigue. Si notre analyse sémiologique des personnages de bande dessinée s’inspire donc certes des acquis du structuralisme, elle s’oppose cependant à tout dogme d’autoréférentialité, prôné à une époque par plusieurs de ses disciples et qui existe encore aujourd’hui dans les fantasmes de quelques stripologues.

Objectif et démarche de notre travail

En nous intéressant aux liens entre la construction graphique d’un personnage “humain” ou “(dés)humanisé” dans la bande dessinée et son rôle dans un tel récit graphique, nous cherchons donc à mettre en lumière les codes qui permettent de reconnaitre dans des faits graphiques des « acteurs » susceptibles, en tant qu’« actants », de porter l’histoire de ce discours narratif que nous appelons bande dessinée. Ainsi, nous considérons donc le personnage comme un signe complexe décomposable en unités graphiques plus petites et ayant une fonction précise dans un récit qui, lui-même, se laisse découper en unités inférieures. Nous devons donc démontrer qu’un personnage constitue, dans une première approche, une articulation de différentes unités graphiques, qu’elles soient de nature iconique, plastique ou linguistique. Une telle distinction est bien évidemment purement méthodologique sachant que lors de la lecture personnelle d’une bande dessinée, nous n’en tenons guère compte mais appréhendons un personnage généralement dans sa globalité. Mais comme nous allons le voir, c’est en effet dans ←31 | 32→l’interaction de ces différentes unités que nous reconnaissons la représentation d’un “être humain” ou “être humanisé” dans des stimuli graphiques très variés et plus ou moins propres à une œuvre particulière. Si nous allons mettre en lumière les procédés par lesquels nous emplissons de sens différents stimuli perceptibles, notre analyse portera avant tout sur la « forme » et non sur la « substance », pour employer dès à présent la terminologie proposée par Louis Hjelmslev (Hjelmslev 1971/1943). Pour le dire avec d’autres mots et d’une manière simplifiée – nous reviendrons de façon plus détaillée sur cette distinction essentielle en sémiologie –, ce n’est donc ni le style particulier du dessin ni l’interprétation subjective d’un lecteur ou d’une lectrice qui seront au centre de notre travail mais les procédés généraux qui nous permettent justement d’interpréter une œuvre particulière. Par-là, nous ne cherchons nullement à remettre en question le caractère singulier d’une bande dessinée en général, ni celui d’un personnage en particulier. Comme nous allons le voir, il n’y a en effet pas d’énoncé qui ne porte la marque de la personne qui l’émet, tout comme il n’y a pas d’interprétation que ne soit subjective car influencée par le contexte social ou personnel de la personne réceptrice. Cependant, il n’y a pas de création et pas non plus d’interprétation de message, qu’il soit de nature linguistique, iconique ou plastique, si nous ne disposons pas de modèles stabilisés au niveau de l’expression et du contenu, modèles grâce auxquels nous sommes en effet en mesure de regrouper des stimuli divers et de les charger d’un sens commun16. En fournissant les concepts théoriques nous permettant de découper un personnage “humain” ou “(dés)humanisé” en unités plus petites, il nous sera cependant possible de mettre en lumière les traits distinctifs qui nous permettent à la fois de distinguer différents personnages et de formuler des hypothèses sur leur rôle dans le récit. Sachant que toute bande dessinée serait, par sa constitution, susceptible d’être perçue comme la transformation d’une situation représentée en une autre – structure élémentaire de tout récit, comme nous allons le voir –, c’est donc aussi par des traits distinctifs que deux vignettes différentes peuvent être perçues comme la représentation d’un tel événement. Or, dès qu’il y a événement, il y a forcément aussi mise en œuvre d’« actions » auxquelles des personnages sont subordonnés. De ce fait, les personnages se distinguent entre eux non seulement par des traits distinctifs ←32 | 33→« graphiques » mais aussi, en tant qu’actants, par ceux que nous appellerons « narratifs » et qui déterminent leur rôle dans le récit. Or, une fois ces oppositions mises en relief, nous serons en mesure d’analyser le lien entre les différents traits graphiques caractérisant un personnage et son rôle dans le récit. En mettant ainsi en lumière, premièrement, les codes régissant la construction et le rôle narratif d’un personnage, nous serons, secondement, en mesure de discuter ce que ces codes nous disent de notre conception d’autrui. Dans une approche qui écarte, autant que possible, les critères extratextuels, autrui ne se définit donc pas par rapport à une appartenance supposée à un groupe social spécifique dans le monde sensible mais en fonction de sa place dans le récit graphique. En proposant ainsi une théorie des personnages de bande dessinée, cette théorie sera in fine enrichie par une réflexion sur l’impact de la représentation “humaine” ou “(dés)humanisée” dans la bande dessinée sur la conception d’autrui dans un contexte donné. Sachant en effet que, comme nous allons le voir, tout signe iconique entretient des liens beaucoup plus étroits avec son référent que les signes linguistiques, il serait en effet regrettable de ne pas profiter des résultats de notre travail pour indiquer quelques pistes de recherche qui seules au sein de la sociologie pourraient être abouties de manière satisfaisante.

Ainsi, en nous intéressant non seulement à la relation entre les différents signes mais aussi à la question de la création du sens et à l’influence de ce sens sur son interprète, notre travail englobera à la fois une approche syntaxique, sémantique et pragmatique – soit les trois grandes dimensions de la sémiologie depuis Charles Morris (1938 : 6–7). Sachant que, quelle que soit sa dimension de recherche, la sémiologie cherche à mettre en lumière les codes nous permettant d’emplir de sens des phénomènes perçus, elle postule donc qu’il « existe des lois générales de la signification et de la communication » et ainsi des « mécanismes assez généraux qui sont à l’œuvre », généraux car « indépendants du domaine particulier où ils se manifestent » (Groupe µ 1992 : 9). Étant donné, et comme nous l’avons déjà vu, qu’au sein de la sémiologie la linguistique « a atteint le plus haut niveau de précision et de raffinement », elle a souvent « joué un rôle de modèle pour les sémiotiques particulières moins avancées » (Klinkenberg 1996 : 30–31). Or, si la bande dessinée contient généralement des énoncés linguistiques, elle englobe aussi plusieurs codes distincts, et ainsi plusieurs sémiotiques particulières. Bien qu’elle constitue ainsi un parfait exemple de ce que nous appellerons avec Jean-Marie Klinkenberg un « discours pluricode » (ibid. 232)17, nous devrons, ←33 | 34→pour les raisons que nous venons de citer, nous servir des modèles développés au sein de la sémiologie linguistique, notamment dans le structuralisme européen. Afin d’éviter le piège de « l’impérialisme linguistique », notre travail doit cependant se montrer soucieux de tenir compte des particularités des énoncés graphiques autres que linguistiques. De ce fait, notre travail suit donc toujours un double mouvement. De façon générale, nous partons des concepts fournis par ce que le Groupe µ appelle l’approche « microsémiotique » qui, à un niveau théorique très élevé, propose des modèles théoriques portant « sur des faits de codes généraux » ou « de types […] qu’elle constitue en système relationnel » (Groupe µ 1992 : 48). Une fois ces modèles établis, nous suivrons cependant une approche « macrosémiotique », c’est-à-dire que nous nous intéresserons aux énoncés particuliers de notre corpus, en espérant ainsi « déboucher sur des répertoires d’unités se structurant en système » (ibid. 47) grâce auxquels nous serons en mesure de tenir compte des codes liant la construction et le rôle des personnages dans la bande dessinée. Compte tenu du caractère novateur de notre travail, seule une analyse de ce que la linguistique appellerait des « faits de parole », c’est-à-dire les énoncés particuliers, nous permettrait effectivement de conclure à des « faits de langue », c’est-à-dire des faits du système (cf. Saussure 1971/1916 : 27ssq.) Cela nous conduira justement à éviter de telles formulations empruntées à la linguistique. Sachant que l’analyse du signe et de son articulation en syntagme ou en récit a été le mieux décrite par la sémiologie linguistique, les modèles linguistiques constitueront donc toujours notre point de départ afin de nous intéresser aux particularités des signes iconiques ou plastiques, à leur articulation en syntagme et, enfin, à celle en récit graphique.

Ainsi, le plan de notre travail n’est autre que la conséquence nécessaire du précédent développement. Dans un premier chapitre, nous devrons en effet présenter les différents concepts développés au sein de la sémiologie afin de rendre compte des processus sémiotiques grâce auxquels nous emplissons de sens des stimuli graphiques. Soucieux de ne pas rester à un « niveau de grandes généralités épistémologiques » qui expose toute approche microsémiotique au risque de ne pouvoir guère « redescendre de ce paradis », comme le note non sans ironie le Groupe µ (1992 : 48), nous illustrerons nos propos autant que possible à l’aide d’exemples issus de la bande dessinée ou d’analyses proposées au sein de la stripologie. Ainsi armés des concepts et de la terminologie nécessaires pour comprendre une approche sémiologique des personnages de bande dessinée, ces derniers seront au centre de notre attention dans un second chapitre. Par le principe d’opposition, qui est au cœur de tout processus sémiotique, nous montrerons effectivement comment la bande dessinée se sert d’unités distinctives « graphiques » et « narratives » afin de construire ses personnages et de leur attribuer un rôle narratif dans le récit graphique. L’objectif d’un tel développement n’est cependant pas seulement théorique. À partir des différents traits distinctifs susceptibles de caractériser les personnages dans la bande dessinée, nous obtiendrons aussi un modèle d’analyse grâce auquel nous serons en mesure, dans un dernier chapitre, de mettre en lumière les codes liant la construction graphique des personnages ←34 | 35→et leurs rôles dans le récit. Sachant que de tels codes ne connaissent pas de codification par une autorité normative, comme par exemple un dictionnaire, nous nous appuierons pour cette analyse, et comme nous l’avons vu, sur un corpus comprenant à la fois des œuvres de la bande dessinée francophone de l’après-guerre à aujourd’hui et des œuvres réalisées en RDA et en Côte d’Ivoire. Ainsi, nous espérons pouvoir mettre en lumière les codes communément stabilisés qui ont transgressé les cultures et les époques, mais aussi ceux qui ont subi des transformations à travers le temps ou sont propres à un contexte de production donné. Si, grâce à une telle approche globale, nous serons en mesure de proposer une théorie approfondie des personnages de bande dessinée, il va cependant de soi qu’aussi détaillée soit-elle, aucune théorie ne pourra jamais couvrir tout ce qui peut être dit au sujet des personnages. En proposant une introduction à une analyse sémiologique des personnages “humains” et “(dés)humanisés” dans les récits graphiques, notre objectif consiste par ailleurs moins à nous interroger sur le sens que l’on pourrait donner à la bande dessinée mais, pour reprendre la question du célèbre article de Barthes déjà cité plus haut (Barthes 1985/1964a : 40), à nous demander comment le sens vient-il à la bande dessinée par le biais de ses personnages. Même lorsque nous présenterons une analyse des récits de notre corpus transtemporel et transculturel, il ne sera nullement question de présenter des interprétations plus ou moins sophistiquées de ces différents récits particuliers mais bien de mettre en évidence les procédés par lesquels nous donnons du sens aux phénomènes perceptibles dans la bande dessinée. Aussi insatisfaisant que cela puisse parfois paraitre pour un lectorat qui s’attend surtout à avoir des réponses sur ce qui est dit et/ou montré, notre travail fournira néanmoins les bases pour de nombreuses interprétations se situant à un niveau sémantique supérieur. Comme nous le verrons au fil de notre travail, toute autre approche des personnages, qu’elle soit sociologique, esthétique, psychologique, philosophique ou autre, qu’elle se veuille descriptive ou prescriptive, ou qu’il s’agisse d’une lecture subjective ou critique, s’appuie, de façon consciente ou non, sur les processus décrits par la sémiologie.

←35 | 36→1 Aussi « troublants » soient-ils, les résultats de cette étude doivent cependant être relativisés. Étant donné que le nombre de participant.e.s s’élève à 67 étudiant.e.s de nationalité américaine, nous ne pouvons considérer ces résultats que comme un indice de l’existence d’images mentales communément partagées.

2 Pensons par exemple à Gargamel dans les Schtroumpfs (cf. p. ex. : Peyo 1963/1959), au professeur Samovar dans Spirou et Fantasio (cf. p.ex. Franquin 1976/1949), à Tullius Détritus ou à Prolix dans Astérix (cf. Goscinny & Uderzo 1974/1970, 1972), à Rastapopoulos dans Tintin (cf. p. ex. : Hergé 1955/1934) ou, de l’autre côté du mur, à Coffins dans Mosaik (cf. p.ex. Hegen 1970).

Details

- Pages

- 622

- Publication Year

- 2022

- ISBN (PDF)

- 9783631861974

- ISBN (ePUB)

- 9783631861981

- ISBN (Hardcover)

- 9783631850435

- DOI

- 10.3726/b18676

- Language

- French

- Publication date

- 2021 (December)

- Keywords

- Autrui Bande dessinee Côte d’Ivoire France Identité Personnage Représentation Sémiologie Sémiotique

- Published

- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2022. 622 p., 4 ill. en couleurs, 144 ill. n/b.

- Product Safety

- Peter Lang Group AG