Sur le chemin de l’émancipation

Le discours des femmes allemandes sur la différence et l’inégalité entre les sexes 1770-1933

Summary

Excerpt

Table Of Contents

- Couverture

- Titre

- Copyright

- À propos de l’auteur

- À propos du livre

- Pour référencer cet eBook

- Resumee

- Summary

- Avant-propos

- Sommaire

- Introduction : état de la recherche, objectifs et méthodologie

- 1. De l’histoire des femmes à l’histoire genrée

- 2. L’utilité d’une approche linguistique

- 3. L’apport de la recherche sur les femmes et le genre en Allemagne

- 4. L’actualité de la thématique de la différence et de l’inégalité entre les sexes et les objectifs poursuivis dans la présente étude

- 5. La méthodologie retenue et les périodes phares de l’étude

- Première partie : Un exemple de la réception de la philosophie des Lumières : l’émergence du discours sur la différence et l’inégalité entre les sexes dans la littérature intime, les romans d’éducation au féminin et les revues féminines à la fin du XVIIIe siècle

- 1. La philosophie des Lumières et les femmes

- 2. L’émergence du discours des femmes allemandes sur la différence et l’inégalité entre les sexes dans la littérature intime

- 3. Les premiers romans d’éducation au féminin

- 4. Les premières revues féminines

- 5. Bilan : entre conservatisme et prise de conscience

- Deuxième partie : Une conséquence de la diffusion des idéaux de la Révolution française : la radicalisation du discours sur la différence et l’émergence du discours au féminin sur l’inégalité entre les sexes dans la première moitié du XIXe siècle.

- 1. La réception dans les pays germaniques des textes fondateurs de la mise en exergue de l’inégalité entre les sexes

- 2. Les « passeuses » de la Révolution française en Allemagne

- 3. Bilan : de la constatation de la différence à la contestation de l’inégalité de traitement entre les sexes

- Troisième partie : Le rejet de l’inégalité entre les sexes en Allemagne au moment du Vormärz et de la Révolution de 1848

- 1. Le rayonnement en Allemagne des discours féministes sur l’inégalité entre les sexes chez les écrivaines françaises : la réception des œuvres de Germaine de Staël et de George Sand

- 2. Le proto-féminisme allemand à l’époque du Vormärz et de la Révolution de 1848

- 3. Un bilan contrasté : entre contestation individuelle et protestation publique

- Quatrième partie : La radicalisation du discours sur l’inégalité chez les féministes de la seconde moitié du XIXe siècle et du début du XXe siècle

- 1. L’émergence du « mouvement des femmes » et les premières féministes

- 2. L’organisation du mouvement féministe et les textes fondateurs des grandes associations féministes

- 3. Les grands thèmes fédérateurs de la lutte contre les inégalités entre les sexes : le discours féministe entre radicalisation et spécialisation

- 4. L’intégration du discours sur l’inégalité dans la lutte des classes : la rhétorique du mouvement féministe prolétaire à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle

- 5. Bilan : une étape majeure dans la conquête de l’émancipation féminine

- Conclusion

- 1. L’histoire d’un succès ?

- 2. Une déconstruction de discours en abyme

- 3. Actualité du discours féministe sur l’inégalité entre les sexes

- Table des abréviations

- Bibliographie

- 1. Sources

- 2. Bibliographie sélective

- In dex des noms de personnes

- Table des matières

- Titres de la collection

Sylvie Marchenoir

Sur le chemin de l’émancipation

Le discours des femmes allemandes sur la différence et l’inégalité entre les sexes 1770-1933

Berlin - Bruxelles - Chennai - Lausanne - New York - Oxford

Information bibliographique publiée par « Die Deutsche Nationalbibliothek »

« Die Deutsche Nationalbibliothek » répertorie cette publication dans la

« Deutsche Nationalbibliografie » ; les données bibliographiques détaillées sont disponibles sur internet sous http://dnb.d-nb.de.

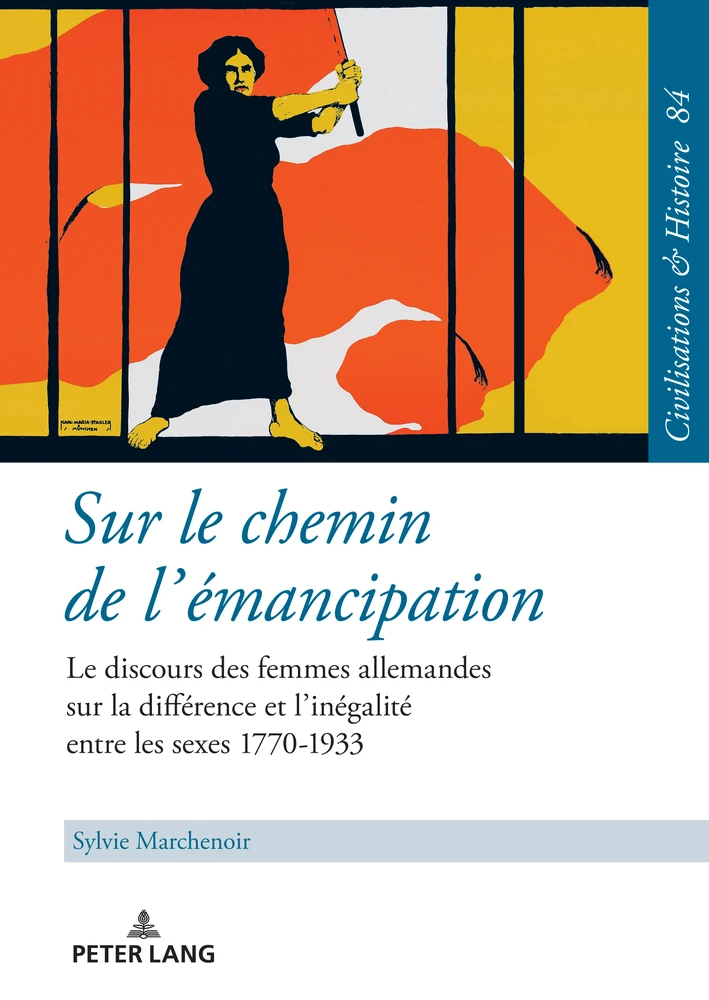

Conception de la couverture de livre :

© Olaf Gloeckler, Atelier Platen, Friedberg

Illustration de couverture :

Affiche P2008/337

24-507406

Allemagne, Berlin, Deutsches Historisches Museum

Vorwärts / Heraus mit dem Frauenwahlrecht / / Frauentag am 8. März 1914

En avant pour le droit de vote des femmes

Reproduction (1968-1979) d'une affiche du 8 mars 1914 pour la Journée des femmes.

ISSN 1867-092X

ISBN 978-3-631-91841-8 (Print)

E-ISBN 978-3-631-91843-2 (E-Book)

E-ISBN 978-3-631-91844-9 (EPUB)

DOI 10.3726/b21798

© 2025 Peter Lang Group AG, Lausanne

Publié par Peter Lang GmbH, Berlin, Allemagne

info@peterlang.com http://www.peterlang.com/

Tous droits réservés.

Cette publication, toutes parties incluses, est protégée par le droit d'auteur. Toute utilisation sans l'autorisation de la maison d’édition, en dehors des limites strictes de la loi sur le droit d'auteur, est passible de poursuites. Ceci s'applique en particulier aux reproductions, traductions, microfilms, ainsi qu'au stockage et au traitement dans des systèmes d'extraction électroniques.

À propos de l’auteur

Sylvie Marchenoir est maîtresse de conférences HDR en études germaniques à l’Université de Bourgogne (Dijon) et membre du Centre Interlangues Texte, Image, Langage (TIL). Ses domaines de spécialité sont la littérature féminine allemande, l’histoire des femmes et les études de genre.

À propos du livre

Cet ouvrage propose une historiographie du discours des Allemandes sur la condition féminine, de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe siècle, analysant les efforts produits par les femmes pour faire entendre leur voix dans l’espace public et oeuvrer à leur émancipation sociale, économique et politique. Il met l’accent sur les concepts de différence et d’inégalité entre les sexes, envisageant leur évolution des Lumières à la République de Weimar. L’approche historique, les études de genre et l’analyse de discours se conjuguent pour contribuer à l’histoire des femmes.

Pour référencer cet eBook

Afin de permettre le référencement du contenu de cet eBook, le début et la fin des pages correspondant à la version imprimée sont clairement marqués dans le fichier. Ces indications de changement de page sont placées à l’endroit exact où il y a un saut de page dans le livre ; un mot peut donc éventuellement être coupé.

Resumee

Dieses Buch ist der Geschichte des deutschen Diskurses von Frauen über ihre gesellschaftliche, öffentliche wie private Situation vom späten 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert gewidmet und analysiert die Bemühungen von Frauen, unter zunächst ungünstigen Bedingungen, ihre Stimmen in der Öffentlichkeit zu erheben und sich für ihre soziale, wirtschaftliche und politische Emanzipation einzusetzen. Der Schwerpunkt liegt auf den Konzepten der Geschlechterdifferenz und -ungleichheit, wobei deren Entwicklung in Schlüsselperioden der deutschen und europäischen Geschichte betrachtet wird : der Aufklärung, den Jahren nach den Umbrüchen Europas infolge der Französischen Revolution, dem Vormärz und der Revolution von 1848/49, dem wilhelminischen Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg mit seiner vielfältigen “Frauenbewegung” und schließlich dem Beginn der Weimarer Republik. Der historische Ansatz wird dabei mit den Theoremen der Gender Studies und der Diskursanalyse zu einem differenzierten Beitrag zur Geschichte der deutschen Frauen verbunden.

Summary

This book deals with the history of the discourse of German women on their social, public and private situation from the late 18th to the early 20th century and analyses the endeavours of women to raise their voices in public, under conditions which were initially unfavourable, in order to campaign for their social, economic and political emancipation. The focus is on the concepts of gender difference and inequality, examining their development in key periods of German and European history : the Enlightenment, the years after the upheavals in Europe following the French Revolution, the Vormärz period and the revolution of 1848/49, Wilhelmine Germany before the First World War with its diverse “women’s movement” and finally the beginnings of the Weimar Republic. The historical approach is combined with the theories of gender studies and discourse analysis to create a differentiated contribution on the history of German women.

Avant-propos

Cet ouvrage est le fruit d’un travail de quatre années dans le cadre de la préparation d’une habilitation à diriger des recherches qui a donné lieu à une soutenance à l’École Normale Supérieure de Lyon le 23 juin 2023. Spécialiste de littérature allemande des XVIIIe et XIXe siècles, je m’étais intéressée à la difficulté d’être écrivaine à cette époque et avait établi dans ma thèse de doctorat une typologie de l’écrivaine allemande dans la première moitié du XIXe siècle, complétée par l’étude de sept cas. Mon itinéraire de chercheuse m’avait ainsi conduite de l’étude de la littérature féminine allemande à celle de l’histoire des femmes. Mon dossier d’habilitation à diriger des recherches résumait une recherche dédiée à l’émancipation progressive des femmes allemandes par le biais de l’éducation, de la venue à l’écriture et de la conquête de l’espace public. L’objectif était de définir les modalités et les enjeux de l’entrée des Allemandes en littérature puis en politique, des Lumières à la République de Weimar.

La présente étude propose ainsi une historiographie du discours des femmes allemandes sur la condition féminine, de la fin du XVIIIe siècle au début du XXe siècle, analysant les efforts produits par les femmes, dans un contexte d’abord défavorable, pour faire entendre leur voix dans l’espace public et œuvrer à leur émancipation sociale, économique et politique. Il met l’accent sur les concepts de différence et d’inégalité entre les sexes, envisageant leur évolution au cours de périodes clés de l’histoire allemande et européenne : les Lumières, la période post-révolutionnaire faisant suite à l’ébranlement européen provoqué par la Révolution française, le Vormärz et la révolution de 1848, l’Allemagne wilhelminienne et son « mouvement des femmes » jusqu’à la Première Guerre mondiale et enfin le début de la République de Weimar. L’approche historique, les études de genre et l’analyse de discours se conjuguent pour contribuer à l’histoire des femmes allemandes.

Pour illustrer, sur la couverture de ce livre, le cheminement des femmes allemandes sur la voie de l’émancipation, il m’a semblé opportun de choisir une affiche allemande éditée à l’occasion de la Journée internationale des femmes le 8 mars 1914 et invitant les citoyennes allemandes à se rassembler afin de réclamer le droit de vote pour les femmes. Cette affiche intitulée « Vorwärts / Heraus mit dem Frauenwahlrecht » (« En avant pour le droit de vote des femmes ») a été rééditée en 1968, lors de la deuxième vague du féminisme, et se trouve au Deutsches Historisches Museum, le Musée de l’Histoire allemande à Berlin. Aux couleurs de la nation allemande, noir, rouge et or, elle représente une femme forte, vindicative, brandissant une bannière rouge en guise d’étendard révolutionnaire symbolisant la lutte pour les droits des femmes. La valeur emblématique de cette affiche est triple : elle évoque d’abord la célébration de la Journée internationale des droits des femmes à l’initiative de la socialiste allemande Clara Zetkin à partir de mars 1911 ; elle invite ensuite à revendiquer le suffrage féminin, le droit fondamental au cœur des luttes du mouvement des femmes au tournant des XIXe et XXe siècles ; elle marque enfin le début d’une période phare de l’histoire des femmes allemandes, celle de la Première Guerre mondiale, qui allait, de 1914 à 1918, donner une place importante aux femmes et leur conférer le droit de vote à la faveur de la révolution de novembre 1918 et de la proclamation de la République de Weimar.

Pour terminer, je souhaite clore ces remarques liminaires par de chaleureux remerciements. Il n’est pas possible de citer ici toutes les personnes qui ont contribué à l’aboutissement de ce travail. Je me contente d’en nommer quelques-unes.

Ma profonde gratitude va en premier lieu à ma garante pour l’HDR, Madame Anne Lagny, professeure en histoire des idées et civilisation allemande à l’École Normale Supérieure de Lyon, qui a suivi la progression de ce travail et avait auparavant contribué à la réorientation de mes recherches dans le cadre de conférences et de séminaires de recherche en lien avec l’histoire des femmes qu’elle avait organisés à l’ENS. Je la remercie pour ses précieux conseils, pour l’érudition qu’elle m’a fait partager et la rigueur scientifique avec laquelle elle a guidé mon travail. Je lui sais gré de ses relectures minutieuses dans des délais très serrés, et de surcroît souvent le week-end et même pendant ses vacances. Je lui suis également très reconnaissante pour sa disponibilité et ses chaleureux encouragements tout au long des derniers mois de la rédaction de cet ouvrage, qui m’ont permis de tenir le délai que je m’étais fixé.

Je remercie par ailleurs tous les membres du jury de soutenance de l’habilitation à diriger des recherches, Mesdames Sibylle Goepper, Françoise Lartillot et Michelle Zancarini-Fournel, ainsi que Messieurs Patrick Farges et Laurent Gautier, d’avoir accepté de lire mon travail et de me donner l’occasion de discuter avec eux de ce parcours de recherche, ce qui m’a permis d’apporter quelques amendements utiles à mon travail initial.

Je tiens à remercier particulièrement Madame Ilse Nagelschmidt, professeure de littérature allemande à l’institut d’allemand de l’Université de Leipzig, qui m’a accueillie en juin 2018, me permettant d’avancer de façon décisive dans mes recherches grâce à la fréquentation des archives Louise Otto-Peters.

Merci aussi au professeur Ulrich Breuer et à ses collègues de l’institut d’allemand et de la Kant-Forschungsstelle de l’Université Johannes Gutenberg de Mayence de m’avoir reçue en juillet 2019, guidant ma recherche des sources et contribuant à rendre mes séjours en bibliothèque et dans les archives du Cornelia Goethe Centrum à Francfort plus fructueux.

Je n’oublie pas non plus mes collègues de l’Université de Bourgogne, Nathalie Le Bouëdec, directrice du département d’allemand, et Laurent Gautier, directeur du Centre Interlangues Texte, Image, Langage (UR 4182), qui ont contribué à me permettre d’achever ce travail dans de bonnes conditions. Le soutien financier que m’a apporté le Centre Interlangues à plusieurs reprises au cours de mes recherches et de la publication de mes travaux a largement facilité la réussite de mon projet. J’ai aussi beaucoup apprécié l’aide de Messieurs Hédi Maazaoui et Matthieu Bach, qui m’ont initiée à l’analyse de discours outillée à la Maison des Sciences de l’Homme de Dijon.

Je suis particulièrement reconnaissante aux professeurs Ina Ulrike Paul et Uwe Puschner, responsables scientifiques de la collection « Civilisations et Histoire » aux éditions internationales Peter Lang, qui ont accepté la publication de mon travail et facilité son édition grâce à leurs précieux conseils et recommandations. J’adresse mes chaleureux remerciements à toutes les équipes de Peter Lang pour leur travail d’édition.

Je remercie tous les membres de ma famille, en particulier mes parents, ma sœur et mes enfants, pour leurs encouragements.

J’exprime ma gratitude émue à Marc, qui m’a soutenue au quotidien dans la dernière phase de ce travail.

Et ma fille, Pauline, mérite une mention spéciale car elle fut mon premier soutien dans cette entreprise de longue haleine. Me sentir chaque jour entourée de son amour fut un réconfort inestimable. Je dédie ce livre à la jeune femme active et indépendante qu’elle est devenue.

Sylvie Marchenoir

Dijon, août 2024.

Introduction : état de la recherche, objectifs et méthodologie

1. De l’histoire des femmes à l’histoire genrée

La recherche sur l’histoire des femmes s’est considérablement étoffée depuis ses prémices dans les années 1970-1980. En France, les travaux de l’historienne Michelle Perrot ont été fondateurs. Se posant dès 1973-1974 avec quelques collègues universitaires, dans le cadre d’un séminaire novateur, la question de la possibilité d’une histoire des femmes – le séminaire était intitulé « Les femmes ont-elles une histoire ? » –, elle n’a cessé ensuite de contribuer à l’émergence de cette histoire des femmes publiant notamment avec l’historien Georges Duby les cinq volumes d’Histoire des femmes en Occident1. D’autres figures féminines d’envergure l’ont suivie dans cette voie : citons ici Écrire l’histoire des femmes2 de l’historienne et normalienne Françoise Thébaud, cofondatrice en 1995 de la revue Clio. Femmes, genre, histoire et présidente jusqu’en 2009 de Mnémosyne, « association pour le développement de l’histoire des femmes et du genre », et mentionnons également l’ouvrage Les femmes et leur histoire de la philosophe et militante féministe Geneviève Fraisse3. L’engagement de ces universitaires, historiennes et philosophes4, visait à écrire l’histoire des femmes en tant que celle d’un sexe, à combler les silences et les creux d’une histoire écrite par les hommes et au-delà à mettre en lumière le rôle considérable joué par les femmes dans les changements de l’humanité5. Depuis une trentaine d’années, la réflexion épistémologique sur la science historique s’est poursuivie, comme en témoigne l’article de Fabrice Virgili « L’histoire des femmes et l’histoire des genres aujourd’hui »6. Fabrice Virgili souligne l’objectif essentiel des travaux entamés par les pionnières : la « volonté de rendre visibles les femmes comme actrices de l’histoire, comme sujets de recherche, comme historiennes », affirmant en introduction : « L’histoire des femmes est indissociable de cette triple démarche : militante, scientifique et institutionnelle. »7 Nul doute effectivement que cette réflexion d’historiennes françaises est née dans le sillage du militantisme du Mouvement de Libération des Femmes (MLF) des années 1970. Elle bénéficie aussi des travaux de recherche des Américaines ayant lancé le courant historiographique de la Herstory, privilégiant l’étude des femmes, les Women Studies. Au plan institutionnel, l’augmentation des chaires d’histoire occupées par des femmes en France et l’intervention d’hommes comme Fabrice Virgili8 dans le débat témoignent d’une évolution certaine des mentalités. Mais c’est sur le plan scientifique et épistémologique que l’évolution est la plus spectaculaire, la discipline étant passée ces dernières années de l’histoire des femmes à l’histoire du genre puis progressivement à une histoire genrée. Tandis que l’histoire des femmes est une branche de l’histoire consacrée à l’étude des femmes en tant que groupe social, l’histoire du genre, qui repose sur la distinction ancienne dans la recherche anglo-saxonne entre le sexe comme caractéristique physiologique et le genre comme ensemble de traits comportementaux et de conventions sociales arbitrairement construites sur la base de la différence sexuelle, est une histoire des représentations bipolaires du monde et de l’incarnation de ces représentations par les acteurs sociaux. L’histoire genrée est, elle, une approche historique considérant que les constructions sociales des rapports entre les sexes sont constitutives de la définition de l’espace politique, économique et culturel. On rappellera ici le colloque international « Histoire des femmes, histoire du genre, histoire genrée » qui a eu lieu à l’université de Paris 8 les 5 et 6 décembre 2013 et dont l’objectif était d’affirmer que le genre constituait « un concept particulièrement dynamique de la recherche scientifique », y compris en histoire, « en donnant à voir l’essor de cet outil d’analyse en histoire contemporaine, toutes aires culturelles confondues (particulièrement en Europe), en insistant sur l’évolution qui a conduit de l’histoire des femmes à l’histoire du genre et sur le renouvellement historiographique apporté par ces recherches qui semblent aboutir à une histoire genrée »9. Ce colloque a malgré tout mis en évidence les réticences de certains historiens/historiennes à pratiquer une histoire genrée. Mettre au jour l’histoire des femmes, donner une visibilité aux oubliées de l’histoire, à celles qui, pendant si longtemps, ont été privées de parole publique, montrer leur façon d’appréhender le monde au quotidien dans leurs actes et leurs pensées au cours des siècles passés, s’est révélé la tâche la plus facile – la difficulté de l’accès aux sources, aux documents d’époque tenant compte des femmes, constituant toutefois un obstacle majeur. L’histoire du genre, de la construction culturelle des caractéristiques liées au sexe, s’est ensuite très logiquement imposée puisqu’elle découle de l’histoire des femmes :

Tandis que l’histoire des femmes se concentre sur les expériences de vie des femmes dans le passé, l’histoire du genre traite de la création, de la diffusion et de la transformation des systèmes symboliques fondés sur les distinctions homme/femme. Avec le temps, la distinction entre ces deux histoires s’est progressivement estompée. Bien des travaux consacrés à l’analyse des systèmes fondés sur le genre apportent de nouveaux éclairages sur les expériences des femmes d’autrefois, tandis que bien des études courantes sur la vie des femmes confirment l’existence de systèmes symboliques fondés sur le genre.10

L’histoire du genre, la Gender History11, qui n’est ni une nouvelle appellation pour l’histoire des femmes, la Herstory, ni une histoire des femmes et des hommes, ne fait donc pas que compléter utilement l’histoire de la sphère séparée des femmes, l’histoire des femmes au sens propre, en offrant un cadre interprétatif permettant de relier l’histoire des femmes à l’histoire en général. Elle fait émerger avec le genre une nouvelle catégorie d’analyse historique. C’est l’occasion d’une véritable restructuration théorique permettant de donner à l’histoire des femmes plusieurs grilles de lecture et de consolider ainsi l’assise scientifique de la discipline. La mise en évidence des représentations sociales, symboliques, fondées sur les distinctions homme/femme permet non seulement d’interroger la domination exercée par les hommes sur les femmes, mais aussi d’en explorer les implications pour l’un et l’autre sexe. L’histoire des femmes fait revivre le quotidien des femmes en tant qu’actrices de la vie sociale, se nourrissant des cadres théoriques de l’« histoire du quotidien »12 et offrant en même temps un objet d’étude à ce courant de l’histoire sociale. L’histoire du genre entend de son côté identifier un ensemble de conceptions culturelles qui s’imposent en apparence ‘naturellement’ et se propose ainsi de montrer à la fois les permanences et les évolutions de la représentation sexuée du monde. L’étude de la thématique de la différence et de l’inégalité entre les sexes ne saurait se passer de ces deux approches.

L’histoire genrée, qui n’en est encore qu’à ses débuts, offre à nos yeux des perspectives très intéressantes. Comme l’écrivait Fabrice Vergili dès 2002, « la question est bien de savoir s’il s’agit de travailler sur la moitié féminine de l’humanité, ou sur l’humanité dans son ensemble, non plus comme universel masculin cette fois-ci, mais bien comme humanité sexuée, c’est-à-dire composée d’hommes et de femmes »13. Nombreux sont les historiennes et historiens qui se sont engagés ces dernières années dans la voie qui consiste à revisiter chaque pan de notre histoire, période ou objet de l’histoire, au prisme du genre : genre et révoltes, genre et nationalismes, genre et guerre, genre et mouvements sociaux, genre et pouvoirs politiques, genre et citoyenneté, genre et justice, genre et colonialisme, genre et postcolonialisme, etc.14.

Quelle que soit l’approche retenue par les historiennes et les historiens et plus largement par celles et ceux qui s’intéressent à l’histoire des femmes et à la création au féminin, l’histoire a ainsi connu une « multiplication de ses champs d’investigation et une ouverture vers les autres disciplines, en premier lieu la sociologie et l’anthropologie »15. L’histoire des femmes et du genre a contribué à cet élargissement autant qu’elle en a bénéficié (étude des représentations du corps féminin, de la maternité, des maladies et de la sexualité féminines, de l’éducation des jeunes filles, du travail effectué puis des métiers exercés par les femmes, des créations au féminin, de l’artisanat à l’art, etc.). L’histoire des femmes passe en effet par la considération attentive de la contribution des femmes à la vie sociale, de leur travail visible et invisible, de la sphère privée à la scène publique. Mais l’histoire de leurs idées, de leur réflexion sur leur propre condition et le monde en général, et la part prise par les femmes dans l’évolution de la pensée humaine est tout aussi fondamentale. L’étude des œuvres des femmes qui ont été volontairement ou non les porte-paroles de leurs consœurs, journalistes et artistes en tous genres, des écrivaines aux peintres, en passant par les musiciennes et les sculptrices, prend ici tout son sens. Une perspective littéraire et artistique, mettant en lumière des domaines où les femmes ont pu s’exprimer relativement tôt, apparaît comme essentielle. L’Europe des humanités tout entière travaille désormais en ce sens.

2. L’utilité d’une approche linguistique

Sur le plan méthodologique, on ne saurait évoquer le « discours des femmes allemandes sur la différence et l’inégalité entre les sexes » sans définir la notion de « discours » et sans faire référence à l’école française de l’analyse du discours. Émile Benveniste, théoricien de la linguistique générale, propose en 1966 une définition générale du discours comme procès d’énonciation unique, par lequel le sujet parlant ou écrivant actualise la « langue » en « parole », au sens saussurien des termes16, et analyse les divers actes (locutoire, illocutoire, perlocutoire) qu’accomplit un discours17. La psychanalyse18 et la sociologie19 font ensuite porter sur tout discours l’éclairage efficace de l’inconscient ou de l’idéologie.

Il nous faudra nous intéresser, au-delà de cette définition, à l’analyse critique du discours, l’analyse militante des formules ayant marqué l’histoire idéologique de sujets sensibles. L’inégalité femmes-hommes est sans conteste l’un de ces thèmes délicats. Déconstruire les notions de différence et d’inégalité entre les sexes au regard d’une idéologie dominante offre des perspectives d’analyse intéressantes et fructueuses tout au long de la période considérée dans la présente étude. « La nécessité de redonner la parole aux femmes »20 a d’ailleurs conduit à des actions militantes telles que la dénonciation de la domination masculine non seulement dans les ouvrages d’histoire, à la visée prétendument « universelle » alors qu’ils ne s’intéressaient qu’à la moitié du genre humain et étaient rédigés exclusivement par des hommes, mais aussi à la déconstruction d’un langage phallocratique propre à asservir les femmes et auquel il convenait pour certaines militantes du MLF de substituer une « parole de femmes »21 – actions militantes qui paraissent aujourd’hui souvent excessives et très marquées par le combat politique livré par les femmes françaises des années 1970-1980 dans le sillage de la libération des mœurs de mai 1968. Il nous faut ainsi nous interroger à chaque moment de l’histoire des femmes sur les liens existant entre la perspective militante et la perspective scientifique, philosophique et/ou universitaire : sont-elles opposées, complémentaires ou concurrentes ?

Le concept de « contexte » se révèle en effet primordial dans l’analyse critique du discours. Or, analyser un contexte et le mettre en lien avec un discours suppose une approche interdisciplinaire relevant notamment de l’histoire, de la sociologie, des sciences politiques et de la linguistique pragmatique (pour les éléments du langage dont la signification ne peut être comprise qu’en connaissant le contexte de leur emploi, par exemple les métaphores, les jeux de mots, les présuppositions, les implications et les allusions ou sous-entendus). Nous appliquerons ici certaines théories et pratiques du courant de recherche anglo-saxon de la Critical Discourse Analysis (CDA)22. Le discours y est défini de façon très générale comme l’usage du langage, oral ou écrit, dans la société, et donc comme une forme de pratique sociale23. Il est tout à la fois socialement constitué et socialement constitutif, c’est-à-dire qu’il est apte à véhiculer les valeurs d’une société et à participer à son statu quo, tout autant qu’il peut se révéler subversif et contribuer à sa transformation ; le discours est sans conteste le lieu majeur des luttes de pouvoir24. L’analyse du discours, désireuse de « rendre visible l’interconnexion entre les choses » grâce à un regard critique « dirigé vers l’exposition, entre autres, des contradictions et des oppositions entre les pratiques discursives et les pratiques sociales reliées »25 constitue ainsi un élément clé de l’émancipation de l’idéologie dominante des groupes sociaux. L’approche est centrée sur les problèmes sociaux26 tels que le racisme, le sexisme, l’inégalité sociale, etc. et nécessairement multidisciplinaire puisqu’il s’agit de rendre compte de la complexité d’un problème social et donc de ne pas se limiter à l’étude de l’aspect discursif. Ruth Wodak préconise par exemple le principe de la triangulation permettant de combiner des approches issues de différents domaines (histoire, sociologie, politique, linguistique) pour une même étude. Elle suggère également de collecter un maximum de données en faisant appel à des sources variées (corpus écrits, oraux, genres différents) afin de rendre l’analyse la plus exhaustive possible. Cette méthodologie est particulièrement pertinente pour les études de genre27. Il est notamment commode de s’intéresser aux quatre strates d’analyse du contexte définies par Ruth Wodak dans son approche historique des discours (Discourse-Historical Approach), le courant qu’elle représente au sein de la DCA : la langue (pour un texte écrit, l’analyse de la syntaxe et du choix lexical), le texte comme instrument de médiation ou de construction de représentations entrant en dialogue avec d’autres textes (intertextualité) et obéissant à certaines normes (par exemple celle d’un genre littéraire), la situation de communication sociale dans laquelle ce texte s’inscrit lors de sa production, de sa diffusion et de sa réception (le cadre institutionnel ou privé définissant le degré de formalité, le lieu, l’endroit, les récepteurs du discours) et enfin l’aspect sociétal, c’est-à-dire l’inscription du discours dans un cadre sociopolitique donné et un moment historique particulier28.

Les éléments de compréhension fournis par les différentes disciplines de recherche au cœur de la CDA permettront ainsi dans la présente étude, outre de définir un contexte, de mieux cerner les locuteurs, les interlocuteurs, ainsi que les enjeux et les conséquences d’un tel discours. Chaque période étudiée fera l’objet d’une analyse synchronique mettant en lumière ces différents facteurs. Nous pourrons faire appel ici au concept de modèle mental contextuel défini par Teun A. Van Dijk, expliquant comment des interlocuteurs se représentent une situation réelle au travers du filtre constitué par des modèles mentaux propres à chacun. Même si Van Dijk souligne la dimension individuelle de la cognition, il n’en est pas moins conscient de la prégnance de l’idéologie dans les phénomènes cognitifs. L’idéologie, système de croyances socialement partagé par les membres d’une collectivité d’acteurs sociaux, est le moyen par lequel le sociétal s’ancre dans l’individu (dans ses modèles mentaux) ; elle est ensuite reproduite par les comportements de l’individu (discursifs ou autres) lors des différentes interactions qu’il peut avoir, générant l’identité du groupe et permettant de gérer sa cohésion (coordination des actes et des pratiques des individus membres d’un même groupe social)29. Il sera intéressant d’étudier sous cet angle la construction des différences entre les sexes mises au service de la discrimination idéologique, politique et/ou pratique des femmes à tous les niveaux de la société et la production parallèle de l’inégalité qui en résulte ou bien au contraire la condamnation de cette inégalité et la revendication de l’égalité entre les sexes. Il sera évidemment nécessaire de déconstruire le discours dominant, éminemment masculin, d’une société politique et/ou littéraire encore très peu perméable aux femmes au cours des siècles passés. Mais l’objectif ultime sera de définir la part du discours féminin dans ce processus, c’est-à-dire que la réception du discours dominant par les femmes allemandes, son acceptation plus ou moins passive ou au contraire sa contestation, seront au cœur de notre étude.

Il nous semble tout autant indispensable, voire essentiel, de nous référer également à l’approche historique et sociologique de « l’histoire des concepts » (Begriffsgeschichte) représentée par l’historien allemand moderniste et contemporanéiste Reinhart Koselleck30. D’une part, le discours qui nous intéresse est ancré dans un contexte germanique qui est au cœur des préoccupations de Reinhart Koselleck, tant pour la période que pour la localisation. D’autre part, il nous apparaît plus original et novateur d’aborder les notions de différence et d’inégalité entre les sexes dans la perspective socio-historique de l’histoire des concepts étant donné que les études de genre ont jusqu’à présent plutôt abordé l’histoire des femmes et les productions langagières liées au discours sur ladite histoire sous l’angle de l’analyse critique du discours. Les théories de Koselleck relèvent de la sémantique historique, la science linguistique qui a pour but d’étudier l’évolution des significations dans les langues. Outre une réflexion épistémologique sur le sens de l’histoire, la méthode de l’historien, son rapport aux sources, la critique textuelle qui en résulte et l’influence de l’interprétation de l’historien sur la réalité observée, Reinhart Koselleck a travaillé pendant plus de vingt ans en collaboration avec deux autres historiens allemands, Werner Conze et Otto Brunner, à l’édition d’un imposant dictionnaire des Geschichtliche Grundbegriffe (« Dictionnaire des concepts historiques fondamentaux »), en neuf volumes, environ neuf mille pages et deux cent douze contributions de « Adel » (Noblesse) à « Zivilisation » (Civilisation). L’ouvrage, devenu une référence dans le milieu universitaire germanophone, développe l’histoire des concepts dans le langage politique et social allemand31. Dans son introduction, Reinhart Koselleck expose les principes de sa démarche. L’histoire des concepts, des notions clés utilisées dans le langage politique et social allemand depuis le XVIIIe siècle jusqu’au XXe siècle, a pour objectif, sur la base de l’évolution sémantique des différents termes, de montrer comment ils changent de sens et acquièrent à partir de l’époque des Lumières une dimension normative propre à influencer les phénomènes sociaux, et non plus seulement à les décrire. Ce pouvoir structurant leur permet de n’être plus seulement tournés vers le passé, mais aussi vers le futur. La sémantique historique est à la fois « indicateur et facteur de changement social »32. Dans Le futur passé, Koselleck définit les deux catégories historiques de « champ d’expérience » et d’« horizon d’attente » partant du constat qu’« il n’y a d’histoire qui n’ait été constituée par les expériences vécues et les attentes des hommes agissants et souffrants »33. Nul doute que ces catégories peuvent être opératoires dans la présente étude lorsqu’on s’efforcera de mettre en lumière différentes périodes de transition de l’histoire des femmes allemandes. Il nous faudra au regard de l’analyse des concepts de « différence » et d’« inégalité » prêter attention aux échanges incessants entre langue et société et aux écarts entre des usages actuels et des usages passés de ces concepts. La reconstruction sémantique de leur évolution passera par l’étude attentive du contexte de leur apparition, par la multiplication des sources et par l’examen des pratiques langagières au quotidien (par le biais de l’étude de supports aussi divers que des correspondances, des journaux intimes, mais aussi de la presse ou de manifestes politiques), le discours des femmes allemandes étant considéré comme une série d’actes de langage propres à interagir avec la société et aussi de nature à permettre une meilleure compréhension de l’histoire sociale et de l’histoire en général.

3. L’apport de la recherche sur les femmes et le genre en Allemagne

La recherche sur les femmes et le genre en Allemagne a suivi l’évolution des critiques étatsunienne et française. Un examen de ce champ disciplinaire implique nécessairement une approche historique. Il faut tout à la fois considérer les arrière-plans ayant favorisé la naissance des « études féministes », des « études sur les femmes » puis des « études de genre » en Allemagne, et retracer l’évolution de la discipline, sous l’influence de la recherche française et américaine, en distinguant quatre phases correspondant à quatre décennies : les années 1970 qui voient la naissance d’un nouveau féminisme en Allemagne, les années 1980 marquées par diverses influences donnant lieu à un véritable pot-pourri de théories, les années 1990 caractérisées par l’émergence des Gender Studies et les années 2000 marquées par leur institutionnalisation. Il convient dans le même temps de s’interroger sur l’apport pratique et théorique de plus de quarante ans de recherche sur l’histoire des femmes, la littérature féminine et les études de genre en Allemagne, d’analyser l’accueil réservé aux grandes théories féministes qui ont marqué cette évolution et de prendre en considération la mise au jour de l’histoire des femmes allemandes et de leurs productions culturelles.

Les arrière-plans historiques et culturels ayant conduit à la naissance en Allemagne, dans les années 1970, d’un nouveau féminisme sont essentiellement l’émergence du féminisme moderne aux États-Unis, dans les années 1960, avec le Women’s Liberation Movement et ses répercussions en Europe, notamment au moment des événements de mai 1968 en France. Il s’agit à l’origine d’un mouvement lié au Civil Rights Movement, le mouvement en faveur des droits du citoyen (égalité des droits juridiques, politiques, économiques et sociaux pour les gens de couleur). L’idée est que les femmes sont victimes d’une discrimination, comme les noirs. Le mouvement est illustré par des représentantes issues de la bourgeoisie cultivée, telles que Betty Friedan qui, dans son ouvrage The Feminine Mystique, démontre, en 1963, l’absurdité de l’existence pour la femme au foyer34. La critique de l’exploitation sexuelle y est très vigoureuse, la femme revendique le droit de disposer de son corps ; à preuve, les manifestations en faveur de l’avortement, à New York en 1969, puis en Angleterre, en France et en Allemagne en 1970 et 1971. En France, sous l’influence du MLF (Mouvement de Libération des Femmes), Le Nouvel Observateur recueille, en avril 1971, 343 signatures de femmes déclarant avoir avorté illégalement. En juin intervient une surenchère en Allemagne : 374 femmes signent l’article du magazine Stern intitulé « Wir haben abgetrieben » (« Nous avons avorté »). Ce mouvement anti-institutionnel, gauchisant, marque sans conteste les esprits. La revendication d’une égalité sans compromis passe par la négation d’une différence entre les sexes. Ce mouvement de libération international qui fait des émules à l’étranger, par exemple en France lors des événements de mai 1968, provoque aussi quelques secousses en Allemagne et, notamment, l’apparition de « conseils de femmes ». L’Allemagne connaît, alors, sur le plan politique, une situation particulière : depuis 1966, la « Grande Coalition », composée des partis socialiste et chrétien-démocrate (SPD et CDU), est au pouvoir, et il n’y a pas d’opposition parlementaire sérieuse. Aussi, à partir de 1967, une opposition extra-parlementaire se développe-t-elle, qui s’appuie sur le mouvement étudiant et revendique toutes les libertés, entre autres la libération sexuelle et la libéralisation de l’éducation. Il ne s’agit pas d’un mouvement unitaire mais de l’expression d’une sorte de solidarité féminine. La lutte des sexes y est considérée comme partie prenante de la lutte des classes. L’influence du marxisme est très sensible. L’émancipation des femmes fait partie de la révolution culturelle, comme le proclame Karin Schrader-Klebert dans un essai qui constitue l’une des rares contributions allemandes à une théorie du féminisme politique :

Les femmes sont les nègres de tous les peuples et de l’histoire collective. Pour les nègres comme pour les femmes, il s’agit désormais de prendre conscience de l’histoire de la violence qu’on leur a fait subir et de retourner cette violence, dont ils sont les produits, contre leurs oppresseurs eux-mêmes, de se libérer du statut de victime et d’objet pour se placer dans celui de sujet actif.35

Un autre élément constitutif de ces arrière-plans historiques et culturels conduisant à l’émergence des études féministes, et notamment à l’apparition de la Feministische Literaturwissenschaft (« études littéraires féministes ») à l’université allemande, est d’une importance décisive : il s’agit de la lecture par les féministes de l’ouvrage-clé de Simone de Beauvoir, Le Deuxième sexe36. Cet ouvrage paru en 1949, traduit en allemand dès 1951, est une référence pour d’innombrables féministes, tant pour une bourgeoise conservatrice comme Betty Friedan que pour une révolutionnaire d’extrême-gauche comme Karin Schrader-Klebert. Le point de vue est existentialiste, dans la lignée de la philosophie de Sartre. L’être humain est caractérisé par sa liberté et par sa faculté de transcender son existence en se projetant dans l’avenir mais le sujet se constitue par rapport à l’autre, et le sujet, c’est l’homme, l’être de sexe masculin, et l’autre est la femme. Il en résulte un statut d’objet pour la femme et une dépendance par rapport à l’homme. Tous les domaines de la vie sont concernés par cette relation sujet-objet, il y a chez la femme intériorisation de ce statut. En conséquence, il faut vaincre des barrières extérieures et intérieures pour que la femme prenne conscience de son propre sexe et entame une réflexion sur les discriminations dont elle est victime. La hiérarchie universelle sujet-objet est ainsi dérivée d’une différence biologique, physiologique et psychique. Or, cette différence n’est pas essentielle puisque, du point de vue existentialiste, le domaine biologique est justement celui de l’immanence qu’il s’agit de transcender. Simone de Beauvoir suggère assez vaguement des échanges entre les sexes pour remédier à la situation, mais la politique n’est pas son propos. Quoi qu’il en soit, son ouvrage est plébiscité par toutes les féministes, qui en font souvent une lecture partielle, suivant leurs aspirations. En Allemagne, le postulat d’égalité entre les sexes est mis en avant.

Jusqu’au début des années 1970 ont ainsi lieu des discussions politiques et idéologiques. Des protestations s’élèvent, des manifestations sont organisées. C’est l’œuvre d’une base composée de petits groupes de femmes mais le mouvement est progressivement relayé par une institutionnalisation, autre facteur déterminant dans ce contexte historique et culturel. Sous l’influence de l’étranger sont créées des maisons pour femmes, un numéro d’urgence pour femmes violées, des centres médicaux et des centres de conseil. Les journaux féminins comme Emma se multiplient. Les traditionnelles associations féminines se fédèrent pour collaborer dans les organismes sociaux et gouvernementaux. En 1969 est créé le « Conseil allemand des Femmes – Fédération des associations féminines allemandes » (Deutscher Frauenrat – Bundesvereinigung deutscher Frauenverbände) qui regroupe quatre-vingts organisations et compte onze millions de membres. La politique ouest-allemande en faveur des femmes est alors inspirée de celle de l’ONU, par exemple lorsque l’année 1975 est proclamée « année de la femme », mais cette politique est timide par rapport à celle de la République Démocratique Allemande à la même époque.

En effet, la scission politique de la RFA et de la RDA est un dernier élément majeur à prendre en compte pour définir le contexte des débuts du féminisme en Allemagne. En RDA, la discrimination de la femme passe pour abolie dès le départ. Pour Marx, Engels et Lénine, la discrimination des femmes relève d’une société divisée en classes. Le socialisme induit l’émancipation de la femme. Aussi la constitution de la RDA de 1949 inscrit-elle le principe de l’égalité des droits. En 1947 est fondée la « Fédération démocratique des femmes allemandes » (Demokratischer Frauenbund Deutschlands), seule organisation nationale rassemblant les femmes est-allemandes et très différente du « Conseil allemand des femmes » en Allemagne de l’Ouest, en ce sens qu’elle diffuse la propagande du parti unique, le SED. Il faut noter toutefois la création de « comités de femmes » dans les entreprises et l’existence d’un « département des questions féminines » au sein du SED, le parti au pouvoir. Beaucoup de choses sont faites en faveur des femmes : on adopte des lois pour protéger mères et enfants, on veille à la promotion professionnelle des femmes dans les métiers techniques, on accorde à la femme qui travaille une année de congés payés pour la naissance d’un enfant. En 1965 est adoptée la « loi sur la famille » qui confère aux hommes et aux femmes des responsabilités égales dans le ménage et dans l’éducation des enfants. Il s’agit d’une émancipation ‘venue d’en haut’, émanant d’un gouvernement autoritaire mais offrant aux femmes des avantages propres à faire vaciller les revendications féministes.

C’est dans ce contexte social et politique particulier que naît en Allemagne, au début des années 1970, la Feministische Literaturwissenschaft. Les influences américaines sont déterminantes. Il s’agit d’abord de s’inspirer des Women’s Studies nées dans les universités américaines à la suite du Women’s Liberation Movement et de lutter contre la discrimination de la femme dans tous les domaines en se servant du système éducatif comme d’un levier. Par analogie aux Black Studies, le nouveau champ disciplinaire a pour objectif de critiquer le sexe dominant comme on l’avait fait auparavant de la classe sociale dominante, d’analyser les mécanismes d’exclusion et ceux de la pratique de l’oppression. Au-delà de la critique, il importe de donner naissance à une nouvelle identité culturelle, de rechercher l’authenticité d’une culture féminine propre, oubliée ou refoulée – le principal objectif étant une prise de conscience des femmes. Comme aux États-Unis, où l’on dénombre, en 1980, pas moins de 350 cursus universitaires de Women’s Studies conduisant aux diplômes de BA (Bachelor of Arts) ou de MA (Master of Arts), les « Études littéraires féministes » vont avoir tendance, en Allemagne, à se développer dans le cadre d’institutions propres, séparées des autres départements.

La deuxième influence américaine d’importance est celle d’un mouvement de critique littéraire, le Feminist Literary Criticism. Cette nouvelle « critique littéraire féminine » cherche à démontrer que l’histoire littéraire et les études littéraires sont déterminées par les hommes. Elle étudie, par exemple, l’image de la femme véhiculée par les œuvres masculines, clouant au pilori le parti pris masculin des auteurs. Elle se livre à la critique d’une critique littéraire renforçant la perspective sexuée des écrivains de sexe masculin et, donc, l’oppression culturelle des femmes. Elle refuse la prise en compte des critères esthétiques définis par une critique masculine qui privilégie les actions et les attitudes des personnages. Dans ce contexte, la publication de la thèse de Kate Millett, Sexual Politics, en 1969 – traduite en allemand dès 197137 –, fait l’effet d’une bombe : les rapports entre les sexes y sont réduits à la sexualité, plus exactement au coït et à la pénétration, et la politique n’est qu’une politique sexuelle, organisant des rapports de domination – la soumission de la femme par l’homme par le biais de l’acte sexuel rendant possible la domination de l’homme dans tous les domaines. Même si Kate Millet opère une réduction considérable, il n’en demeure pas moins que la thèse fait grand bruit dans le domaine de la critique littéraire féministe. La littérature y est définitivement perçue comme sexuée.

Il s’ensuit une réflexion sur la possibilité d’une esthétique féminine et d’une poétique au féminin. En 1981, Elaine Showalter publie son essai « Feminist Criticism in the Wilderness »38 qui marque le passage de l’étude de la littérature masculine à celle de la littérature écrite par les femmes. Mais c’est à Sandra M. Gilbert et à Susan Gubar que revient le mérite de lancer brillamment, dès 1979, l’étude des thèmes et des procédés de la création féminine dans leur ouvrage The Madwoman in the Attic39. Elles analysent la situation de l’écrivaine au XIXe siècle et l’œuvre de quelques femmes comme Jane Austen, Mary Shelley, les sœurs Brontë, George Eliot ou Emily Dickinson, pour mettre en évidence une tradition littéraire féminine et proposer une théorie de l’écriture féminine. Pour Sandra M. Gilbert et pour Susan Gubar, les écrivaines du XIXe siècle écrivent en réaction à la tradition patriarcale : si, au premier abord, elles semblent s’adapter à la société masculine de leur temps, en véhiculant, par exemple, les images de la féminité que leur proposent les hommes auteurs, à un deuxième degré de signification, elles cherchent à exprimer la « vérité féminine », usant pour cela d’une stratégie d’écriture qui fait souvent appel à des techniques subversives, vivant une situation schizophrène, un déchirement intellectuel et émotionnel très difficile à supporter. Pourtant, Sandra M. Gilbert et Susan Gubar ont quelque mal à définir le concept de féminité, évoquant tantôt l’authenticité de la femme biologique, recourant tantôt à des attributs de la féminité patriarcale. En outre, les critères d’analyse littéraire restent flous, parfois contradictoires : par exemple, la stratégie textuelle de duplicité n’est pas propre aux femmes, certains hommes auteurs y ayant recours. Quoi qu’il en soit, l’effort d’analyse des textes est si conséquent et les premières découvertes si passionnantes que ces prémices d’une esthétique féminine intéressent d’emblée les universitaires allemandes, qui ne tardent pas à s’en faire l’écho dans les tout nouveaux séminaires de Feministische Literaturwissenschaft.

L’influence de l’avant-garde intellectuelle française et de « l’écriture féminine » est aussi déterminante. En 1966, dans son traité Les mots et les choses, le philosophe français Michel Foucault proclame la fin de la rationalité toute-puissante du sujet, liée à un système de savoirs. Son ouvrage est traduit en allemand dès 197440. Les « nouveaux philosophes » sonnent le glas de la philosophie traditionnelle, de la clarté stylistique des Lumières, et les féministes s’engouffrent dans cette brèche. Des théoriciennes et écrivaines françaises comme Hélène Cixous, Luce Irigaray ou Annie Leclerc41 s’insurgent contre des traditions de pensée et d’écriture dominées par les hommes et excluant les femmes, une philosophie qui s’appuie sur un logocentrisme né d’une pensée de l’identité reposant sur des oppositions : l’autre est exclu, l’autre étant le féminin. Pour ces féministes s’inspirant des œuvres de Lacan42 et de Derrida43 et parlant à la suite de Derrida de « phallogocentrisme »44, le « féminin » est donc à définir, à exprimer. L’émancipation des femmes passe par l’invention d’une nouvelle langue libératrice qui intègre au lieu d’exclure. Ces théories rencontrent beaucoup de succès dans les milieux féministes allemands. Le traité de Julia Kristeva, La Révolution du langage poétique45, qui fait de l’écriture féminine un authentique processus poétique, aux antipodes d’une langue politique, ne réunit toutefois pas l’unanimité chez les féministes allemandes, qui expriment très fortement la volonté de ne pas séparer poétologie et émancipation politique.

Cette décennie 1980 voit ainsi l’émergence d’un véritable pot-pourri de théories où les influences américaines et françaises sont à nouveau déterminantes. Aux États-Unis, en 1980, alors que le prestige universitaire des Women’s Studies est presque nul, apparaît dans le secteur des Lettres un mouvement très important autour d’universitaires tels Paul de Man, J. Hillis Miller ou Geoffrey H. Hartmann, qui reprend et développe les idées directrices du philosophe français Derrida sur le plan littéraire. Partant de la sémiotique et de la séparation du signe et du signifié, la Yale School of Deconstruction développe un processus d’analyse textuelle immanent (close reading). À la différence de la « Nouvelle Critique » (New Criticism), la Yale School of Deconstruction ne recherche aucune interprétation globale. Un texte est, par principe, équivoque. Le lire équivaut à en relever les ruptures, les contradictions et les incohérences. C’est une façon moderne d’appréhender le réel qui se fait jour : le sens n’est plus considéré comme une donnée objective, mais relève d’affectations de sens par différentes instances, qu’il s’agit de découvrir. Ainsi, la langue ne sert pas qu’à exprimer les choses, elle est aussi porteuse de sens et de vérité. Cette nouvelle école de critique littéraire va, bien évidemment, à la rencontre des conceptions féministes puisqu’apparaît, entre autres, l’idée d’une conception linguistique de la différence sexuelle : les identités sexuelles sont perçues en tant que postulats socio-culturels et non plus comme des identités biologiques. Sous l’influence de l’« écriture féminine » naît ainsi, à Yale, le French Feminism, courant de réflexion qui connaît un grand succès avec la parution, en 1980, de l’anthologie New French Feminism où figure, notamment, une nouvelle traduction de l’essai d’Hélène Cixous, Le Rire de la méduse46. Cixous, Irigaray et Kristeva y sont encensées. Les Françaises sont perçues comme des opposantes à Simone de Beauvoir et au discours phallogocentrique de l’existentialisme, alors qu’Hélène Cixous se référait, pourtant, expressément à Simone de Beauvoir. Le French Feminism apparaît aussi comme un mouvement purement intellectuel, alors que « l’écriture féminine » prévoyait, à l’origine, l’émancipation par l’écriture pour toutes les femmes. Toutefois, il apporte aux représentantes du mouvement une indéniable reconnaissance universitaire, et l’intérêt de la critique littéraire féministe se déplace à nouveau : la relecture des canons littéraires traditionnels conduit à envisager aussi la littérature masculine. La réduction des études littéraires féministes à la gynocritics, à l’étude de la littérature écrite par les femmes, à laquelle avait procédé Elaine Showalter, devient superflue. Le French Feminism débouche sur une théorie littéraire généralisable et s’oppose en cela aux Women’s Studies.

Le besoin des féministes allemandes de s’inspirer de la théorie de la déconstruction est manifeste, dès la fin des années 1980, dans les différents cours féministes proposés aux femmes dans les universités allemandes, mais il trouve vraiment sa concrétisation dans la parution de l’anthologie de Barbara Vinken, Dekonstruktiver Feminismus. Literaturwissenschaft in Amerika47. Cet ouvrage, qui contient quatorze articles (dont treize en anglais) publiés, pour la plupart, dans la première moitié des années 1980, est précédé d’une introduction dans laquelle Barbara Vinken explique que l’objectif de la déconstruction est de prouver que les sexes ne sont ni des identités biologiques, ni des identités socio-culturelles, mais bien les effets, les résultats d’orientations linguistiques. Les oppositions sont donc composées de façon rhétorique, et les textes analysés montrent plus qu’une vérité, une signification : ils font surgir un processus de présentation. La déconstruction comporte deux aspects : la « défiguration » et la « refiguration ». Il est par conséquent possible de se « refigurer » un autre ordre. La différence entre les sexes apparaît ainsi comme l’effet d’un ordre masculin composé grâce à une rhétorique, et le féminin représente le moment différentiel de cet ordre. Barbara Vinken met fin ici aux études littéraires féministes orientées vers le sujet, qui devaient contribuer à l’émancipation politique de la femme. Les tentatives féministes, visant à faire émerger des canons littéraires féminins en opposition aux canons littéraires traditionnels, sont disqualifiées comme étant « masculines », parce que centrées sur la représentation et l’identité – concepts qui ont justement conduit à refouler le féminin comme moment différentiel non représentable. La déconstruction permet ainsi d’aborder les grands textes de la littérature masculine, de grands auteurs, tels Dante, Rousseau ou Balzac, d’avoir un public à l’université et de gagner ainsi en reconnaissance universitaire.

S’ensuit une consolidation des études féministes à l’Université. La discipline est perçue, de l’extérieur, comme étant de plus en plus unitaire. Les séminaires de partage d’expérience et les cercles de conférences laissent place à de véritables cours. Quelques femmes nouvellement nommées à des postes de professeurs, telles Sigrid Weigel, Inge Stephan ou Marianne Schuller à Hambourg, organisent des colloques et des journées d’étude, dont les actes marquent de leur empreinte l’histoire des études féministes48. Elles publient aussi des recueils d’essais féministes et œuvrent à la vulgarisation des théories françaises et américaines au sein de « l’école de Hambourg », en éditant, par exemple, une lettre circulaire intitulée Frauen in der Literaturwissenschaft (« Les Femmes dans les études littéraires »). Elles reçoivent bientôt l’appui d’autres femmes à Bielefeld, à Berlin et à Göttingen. La plupart de ces universitaires font appel à des modes de déconstruction afin de déchiffrer l’ensemble des textes culturels, selon la façon dont la différence entre les sexes est à l’œuvre en eux, pour justement briser cette œuvre par une relecture. Mais, tandis que certaines plaident pour des lectures féministes individuelles, pour la diversité des modèles d’explication, d’autres, comme Sigrid Weigel, appellent à une théorisation accrue, à une généralisation permettant d’étudier la différence entre les sexes dans tous les domaines. L’Allemagne des années 1980 connaît l’existence d’un véritable pot-pourri de théories.

Toutefois, malgré la diversité des théories et des modèles féministes, deux signes distinctifs permettent de donner une certaine unité à ce mouvement. D’une part, l’importation des pensées anglo-américaine et française y joue un grand rôle : à la reprise du modèle de pensée de Simone de Beauvoir, selon lequel les femmes sont exclues de l’histoire culturelle occidentale, s’ajoutent ainsi des postulats psychanalytiques et sémiologiques. D’autre part, intervient un élargissement du modèle primitif : ce n’est pas seulement la femme mais le féminin, « l’autre » de l’homme qui est perçu comme exclu de la culture. Le féminin apparaît comme ce qui est refoulé en l’homme, l’étranger à l’intérieur de sa propre culture. Sur ce point, les travaux de Sigrid Weigel ont une grande influence, notamment l’essai sur « le strabisme » des femmes, dans lequel la rédactrice formule des thèses sur l’histoire de la pratique féminine de l’écriture, expliquant que la littérature féminine naît au point de convergence entre le regard que la femme autrice porte sur les attentes littéraires des hommes, sur les modèles littéraires proposés, et le regard de cette même femme sur l’expression authentique de son propre moi49. La mise en évidence de ce regard particulier des femmes, à la fois de l’intérieur et de l’extérieur, ne peut toutefois qu’accentuer la crise identitaire traversée par les féministes allemandes, à la fin des années 1980, et explique l’accueil très favorable réservé aux Gender Studies.

L’influence américaine est à nouveau déterminante. À partir du milieu des années 1980, de nouvelles tendances féministes sont apparues aux États-Unis. Les critiques se détournent, désormais, de la littérature féminine européenne et américaine pour s’orienter vers celle produite par les écrivaines afro-américaines. Le but est de montrer que l’oppression de la femme dépasse les limites des classes sociales et des races50. Anthologies et essais critiques s’efforcent de prouver la difficulté de penser une différence : il convient plutôt de mettre en évidence des différences. Il n’y a effectivement pas beaucoup d’affinités entre les féministes blanches proches de la Yale School of Deconstruction et les Black Mothers des banlieues et des bidonvilles. Il faut lutter contre les discours féministes théoriques qui reproduisent la même sorte d’hégémonie culturelle que celle combattue au niveau des sexes. L’intervention des lesbiennes ne fait que conforter cette nouvelle approche, puisqu’elles dénoncent l’oppression des homosexuelles par les femmes, par leur propre sexe par conséquent, en soulignant que toutes les théories féministes reposent sur des oppositions qui présupposent l’hétérosexualité51. Contrairement à ce qui se passe à la même époque en Allemagne, où toutes les théories féministes cohabitent au sein d’une sorte de vaste « melting pot »52, les luttes entre les différentes tendances sont d’une telle violence aux États-Unis que le recours aux Gender Studies (« Études de genre »), orientées vers la culture et non plus directement vers l’étude des femmes, fait bientôt figure de solution pour sortir de l’impasse.

À l’origine, le mot gender est une notion de linguistique renvoyant au genre grammatical d’un mot. À partir du milieu des années 1980, le concept de gender figure, dans quelques publications américaines, pour définir le sexe acquis socialement et culturellement, le « sexe social » en quelque sorte, opposé au sexe biologique, désigné, lui, sous le nom de « sex »53. Le « genre » fait donc référence à une structure sociale, fondée, certes, sur la différence biologique entre les sexes, mais pouvant la contrecarrer en différents points grâce à divers postulats de « masculin » et « féminin ». Il désigne des rôles définis socialement, qu’il est possible d’appréhender dans le contexte de leur émergence et de leur phénoménologie. En conséquence, les Gender Studies se proposent d’étudier la « sexualisation sociale » (genderization), en référence à Simone de Beauvoir (« On ne naît pas femme, on le devient »), mais en élargissant le champ d’investigation à l’homme qui, lui aussi, devient homme. Cela aboutit à réfléchir sur l’identité sociale du sexe (gender identity), sur les actions liées au sexe social (gender act), mais aussi sur la « performance du genre » (gender performance), au sens artistique du terme, c’est-à-dire sur la production de gestes, d’actes et d’événements dans le déroulement temporel, aptes à produire une œuvre. Les avantages de ce nouveau concept sont nombreux : il permet d’envisager avec sérieux toutes les « déconstructions » d’oppositions dont fait partie la différence sexuelle, d’éviter des prises de position trop radicales, par exemple d’évoquer l’exclusion totale des femmes de la culture occidentale, et, surtout, de prendre en compte toutes les différences. Le point de vue selon lequel l’identité sexuelle n’est pas naturelle, innée, et s’acquiert par le biais de postulats socio-culturels et linguistiques s’impose. En littérature, les Gender Studies étudient comment de tels postulats influencent les œuvres littéraires et comment la littérature agit en retour sur ces mêmes postulats. Cela conduit, par un processus logique, des études purement littéraires aux « Études culturelles » (Cultural Studies), où la littérature n’occupe plus une place primordiale par rapport aux autres domaines mais où elle est considérée en tant que « média » de transmission parmi d’autres tels la radio, la télévision, le cinéma ou la mode.

La représentante américaine des Gender Studies la plus connue en Allemagne est sans conteste Judith Butler. Philosophe et sociologue au Humanities Center de l’université Johns Hopkins à Baltimore (Maryland), Judith Butler publie, en 1990, une étude critique, culturelle, idéologique et philosophique des modèles sexuels, sous le titre Gender Trouble, qui est traduite en allemand dès l’année suivante54. Dans cet ouvrage très théorique, elle passe en revue les théories de Freud, de Lacan et de Foucault aussi bien que celles des représentantes de « l’écriture féminine ». L’idée fondamentale est qu’il faut abandonner radicalement le déterminisme biologique dans la construction linguistique et socio-culturelle des sexes. Même le sexe biologique n’est jamais quelque chose d’authentique car il est perçu par le biais de données socio-culturelles. La distinction entre « sexe » et « genre » tend donc à être abolie. L’identité sexuelle et l’identité du sujet connaissent une évolution contextuelle et font l’objet d’un accomplissement permanent. Même les modèles de base des rapports entre les sexes (l’égalité et la différence) sont remis en question. L’hétérosexualité, sur laquelle reposent les deux modèles, est elle-même déjà une interprétation socio-culturelle de la différence qui ne dit rien de la nature des sexes. La différence sexuelle et l’identité du sujet sont donc des effets, non des identités naturelles. Le corps et les expressions corporelles sont, de même, des constructions socio-culturelles. Judith Butler poursuit ici un but pédagogique : libérer la pensée et l’action individuelles. Elle propose au « genre » de se libérer de la chape de plomb du système socio-culturel existant, en s’affirmant par des actions individuelles qui dérangent, au besoin, les catégories socio-culturelles que sont le corps, le sexe ou la sexualité. Elle prend l’exemple des travestis, dont le corps est masculin parce que le sexe est masculin, mais dont l’identité sexuelle (gender identity) est féminine grâce à une performance consciente (gender act). Le cas des personnes qui pratiquent à la fois l’homosexualité et l’hétérosexualité prouve selon Judith Butler que l’hétérosexualité est aussi une « performance », obéissant à des règles et à des consignes. Il s’agit bien évidemment d’une théorie qui s’adapte, de façon parfaite, à la pensée des différences au sein du féminisme américain et met radicalement en question les positions féministes traditionnelles. Il n’est plus possible de penser un « nous » féminin défini avec clarté. Quant à l’émancipation, ce n’est plus une action politique contre les représentants d’un ordre patriarcal « phallogocentrique », mais un jeu de déconstruction de la construction socio-culturelle des genres. Enfin, le jeu de rôle qui découle de la « performance » séduit naturellement plus la jeune génération que l’ancienne. Lorsqu’à la suite de la parution en allemand de son deuxième livre, Körper von Gewicht55, qui constitue un approfondissement et un élargissement des thèses de son premier ouvrage, Judith Butler est invitée, en mai 1997, à prononcer une conférence à la Freie Universität de Berlin, son intervention attire un public de plus de mille étudiants.

Dans les années 1990 puis 2000, on continue, sur le plan théorique, de discuter les thèses de Judith Butler. Dans la préface à l’édition allemande de son deuxième livre Körper von Gewicht en 1995, Judith Butler se montre surprise de l’accueil reçu en Allemagne par son premier ouvrage. De fait, on l’a accusée d’avoir complètement nié l’importance du biologique pour la définition de l’identité sexuelle et d’avoir ouvert la porte à un féminisme intellectuel apolitique ou ‘sémiologisant’ le corps. Des forums de discussion ont eu lieu, comme le forum Humanwissenschaften dans le journal Die Frankfurter Rundschau ou le débat sur le thème « Critique de la catégorie ‘sexe’ » dans le numéro de novembre 1993 de la revue Feministische Studien56. La critique des thèses de Judith Butler sur le plan politique est sévère. Dans les colonnes de la Frankfurter Rundschau du 29 juin 1993, Herta Nagl-Docekal reproche à l’Américaine de confondre les expériences de l’identité des femmes et les prescriptions d’identité faites aux femmes. Elle prend l’exemple des ouvrières, montrant que c’est une expérience sociale identique (des salaires moins élevés) qui les rapproche, et non le fait biologique qu’elles soient femmes, ni une quelconque prescription socio-culturelle. Pour Herta Nagl-Docekal, une politique d’émancipation traditionnelle est plus fructueuse qu’un jeu subtil entre identités sexuelles. Sur le plan théorique, Gesa Lindemann reproche à Judith Butler de ne pas avoir réussi à lier analyse du discours et analyse du corps57. Elle s’oppose aux constructivistes qui voient, dans le corps social, un simple « effet », le résultat de postulats imposés, et défend l’idée d’une interaction beaucoup plus complexe entre le corps social et l’expérience individuelle du corps. En réalité, il est impossible de séparer sexe biologique et sexe social parce que la conception de la nature et celle du corps biologique ont toujours été véhiculées par la langue et la culture d’une société donnée. Andrea Maihofer définit, d’ailleurs, le sexe comme un « mode d’existence » : « Le ‘sexe’ au sens actuel doit donc être compris comme une alliance complexe de façons de penser et de façons de ressentir historiques, de pratiques corporelles historiques, et par conséquent comme un mode d’existence – déterminé historiquement – visant à exister en tant que femme ou homme. »58 S’appuyant sur l’ouvrage de l’Anglais Thomas W. Laqueur, relatif à « la mise en scène des sexes de l’Antiquité à Freud »59, Andrea Maihofer passe de l’idée de l’historicité du corps sexué à celle d’une origine historique des discours actuels sur la différence sexuelle. Or, cette historisation de la différence sexuelle débouche sur la thématique du sexe comme effet discursif et construction sociale et lui permet de rejoindre les théories de Judith Butler. C’est ainsi que la relation sex / gender est définie comme un mode d’existence sexuelle concret, déterminé socio-culturellement, constitutif de l’identité de l’individu, mais sans que cette dernière soit conditionnée uniquement par la biologie, par la société et la culture ou par une pratique linguistique. La thèse d’Andrea Maihofer fait donc figure d’essai de réconciliation de toutes les théories, de tous les modèles de pensée et est caractéristique de l’éclectisme déjà souligné.

En parallèle à cette réflexion théorique continue de s’ébaucher une tentative d’esthétique et de poétique au féminin. Très tôt sont parus des essais qui ont marqué l’appréhension esthétique et poétique de la littérature féminine allemande et qui sont toujours discutés aujourd’hui. La « femme qui se dédouble », d’Elisabeth Link, montre que le féminin n’est pas univoque et qu’il n’est pas réductible à une opposition60. Et, dans un article publié dans la même revue, Silvia Bovenschen évoque les conditions qui font que les femmes artistes en général, et les femmes autrices en particulier, doivent lutter dans les sociétés patriarcales contre des traditions androcentristes très affirmées61. Or, la femme se refuse de plus en plus à n’être qu’objet érotique. Elle veut être sujet à la fois en art et en amour. Elle n’obéit plus à l’esthétique du fort. Elle refuse ces « représentations imaginaires de la femme » qu’évoque Silvia Bovenschen dans l’ouvrage qui porte ce titre62. Avec Silvia Bovenschen, elle découvre avec déplaisir que ces « représentations imaginaires » sont corrélatives de l’absence des femmes dans l’Histoire. Le manque évident de tradition et de transmission d’une création féminine est criant. La lecture de Luce Irigaray, représentante de « l’écriture féminine », rend populaire la métaphore du miroir. La femme découvre la possibilité de se trouver dans le miroir d’autres femmes en quête d’identité, et non plus dans le seul miroir masculin. L’écrivaine établit des liens entre l’écriture et l’expérience du corps, elle multiplie les rôles et les possibilités d’identification, elle goûte à différents genres et formes esthétiques. Silvia Bovenschen affirme que l’art féminin est à venir (les ‘genres’ typiquement féminins que sont, par exemple, les correspondances et les journaux intimes ne sont à ses yeux que des « espaces pré-esthétiques ») et qu’il conviendra d’en analyser, non pas la thématique, mais la façon de percevoir le réel et de le transformer en matière littéraire. La question de l’esthétique féminine dépend, donc, de deux choses : y a-t-il d’autres expériences du réel que celles passées par le filtre de l’androcentrisme, et les femmes perçoivent-elles par les sens autrement que les hommes ?

Dans les années 2000 et jusqu’à nos jours, les études féministes et les études de genre demeurent ainsi un champ disciplinaire très varié et ouvert. Trois grandes orientations n’ont cessé d’y coexister : d’une part les études sur les femmes ou le genre proprement dites, axées sur la théorisation, faisant preuve d’une remarquable faculté de synthèse en empruntant la meilleure part des théories françaises et américaines évoquées ci-dessus ; d’autre part la recherche historique visant à écrire l’histoire des femmes ; enfin l’étude de la Frauenliteratur ou « gynocritique », c’est-à-dire l’étude de la littérature écrite par les femmes.

Le courant des études historiques désireux de mettre en lumière l’histoire des femmes et sa contribution à l’histoire en général a été porté dans les années 1990-2000, entre autres, par la sociologue Ute Gerhard, première universitaire à occuper une chaire de Frauen- und Geschlechterforschung (« recherche sur les femmes et le genre ») à l’université allemande63. C’est à Ute Gerhard que l’on doit des ouvrages fondamentaux sur l’histoire sociale des femmes (les femmes et le droit, les femmes dans le monde du travail, etc.) et l’histoire du féminisme allemand64. Gisela Bock est aussi l’une des premières historiennes à avoir travaillé sur l’histoire des femmes et du genre. Elle est en 1987 la cofondatrice de la « Fédération internationale pour la recherche en histoire des femmes » (International Federation for Research on Women’s History), qui entend promouvoir l’histoire des femmes et du genre au plan international et organise de nombreux colloques thématiques pour présenter les recherches novatrices et stimuler les approches comparatives65. Gisela Bock a travaillé pour sa part sur certains aspects de l’histoire des femmes allemandes (notamment la condition féminine sous le Troisième Reich) et l’histoire des femmes à l’échelle européenne66. D’autres historiennes comme Barbara Vogel et Angelika Schaser poursuivent ce travail à l’université de Hambourg, où elles participent activement au rayonnement du centre de recherche sur les femmes et le genre, appelé aujourd’hui le Zentrum Genderwissen67. Angelika Schaser, toujours en activité, vient de publier en 2015 l’intéressante histoire de l’Arbeitskreis historische Frauen- und Geschlechterforschung, le comité allemand de la « Fédération internationale pour la recherche en histoire des femmes » – un ouvrage destiné à célébrer le vingt-cinquième anniversaire de la fondation du comité, mais qui, loin de se glorifier de l’institutionnalisation de la recherche en histoire des femmes, met en garde contre les difficultés rencontrées et la fragilité des acquis dans le monde universitaire encore très masculin de la science historique68.

Le courant des études portant sur la littérature féminine, représenté à ses débuts par la pionnière Gisela Brinker-Gabler, germaniste enseignant à l’université de Cologne dans les années 1980 puis professeure de littérature comparée et d’études féministes à l’université de Binghamton dans l’État de New-York dans les années 1990 et 200069, continue également d’être très actif. Il publie des ouvrages de référence, comme des anthologies, des dictionnaires ou des histoires de la littérature féminine70. Il fait une large part à la « bio-critique » en donnant lieu à l’édition de monographies sur des femmes plus ou moins connues, voire totalement inconnues71. La mise au jour des sources constitue aussi une partie importante du travail de la « gynocritique » : rééditions, publications d’œuvres ou de correspondances inédites, constitution de collections dans les bibliothèques ou mise à disposition de banques de données bibliographiques72.

Ces tâches essentielles, concrètes, la plupart du temps accomplies par des universitaires au sein de petits groupes de recherche, ont donné naissance ces dernières années à une institutionnalisation croissante de la recherche sur les femmes et des Gender Studies en particulier. Sur quatre-vingts universités allemandes proposant des programmes d’études en sciences humaines et sociales, vingt-sept ont mis en place un département ou tout au moins un bureau de coordination de la recherche sur les femmes (Frauenforschung) et offrent des programmes d’enseignement liés à ces recherches, sanctionnés par des examens, soit au niveau licence (diplôme de Bachelor of Arts), soit au niveau master (diplôme de Master of Arts), que ce soit dans le cadre d’instituts spécialisés ou dans d’autres départements, par exemple dans des départements d’études culturelles, d’histoire ou de sociologie. Il existe, à l’heure actuelle, plus de cinquante chaires universitaires au plus haut niveau dans la discipline Gender Studies, ce qui constitue un nombre considérable et en constante augmentation depuis près de près de vingt-ans – ce nombre de postes a presque doublé entre 1997 et 201573. Aux yeux des universitaires allemandes occupant ces postes (ce sont presque exclusivement des femmes), il importe désormais, sur le plan pratique, de développer l’interdisciplinarité – beaucoup d’autres universitaires travaillent sur les femmes et le genre dans des disciplines autres que les études de genre proprement dites (histoire, sociologie, linguistique, littératures allemande et étrangères, sciences de l’éducation, etc.) –, de procéder à des analyses transculturelles, de tenir compte de la diversité des femmes et de développer une didactique des études sur les femmes et le genre, fondée sur le dialogue, le respect mutuel… et la participation de chercheurs de sexe masculin.