Erich Schmid: Lebenserinnerungen

Band 1: Autobiographie- Band 2: Briefe- Band 3: Konzertprogramme und Radioaufnahmen

Summary

Die Briefe von und an Erich Schmid dokumentieren das weite Spektrum seines Wirkens. In den Briefen an die Eltern findet besonders die Studienzeit in Frankfurt am Main und Berlin Darstellung. Aus dieser Lebensphase stammen auch die Kontakte zu Erich Itor Kahn, Alexander Molzahn, Peter Schacht, Mátyás Seiber und natürlich zum Berliner Lehrmeister Arnold Schönberg. Als Musikdirektor in Glarus wandte sich Schmid an Schweizer Komponistenkollegen wie Paul Müller-Zürich oder Robert Blum und fragte um Werke an. Daneben trat er mit Werner Reinhart, Paul Sacher, Willy Reich und Anton Webern in Kontakt, um gemeinsame Projekte zu verwirklichen. Die Korrespondenz mit Luigi Dallapiccola, Karl Amadeus Hartmann, Michael Mann, René Leibowitz, Hermann Meier und Wladimir Vogel zeigt ausserdem Schmids wachsende nationale und internationale Vernetzung. Als Dirigent des Tonhalle-Orchesters Zürich und des Radio-Orchesters Beromünster konnte sich Schmid schliesslich auch in grösserem Rahmen für zeitgenössische Komponisten wie Klaus Huber, Marcel Mihalovici oder Ernst Toch einsetzen.

Die vollständig edierten Konzertprogramme aller von Schmid dirigierten und gespielten Konzerte der Studienzeit, der Tätigkeit als Musikdirektor in Glarus und als Leiter des Tonhalle-Orchesters Zürich, die in der Autobiographie Erwähnung finden, bieten einen Einblick in das vielseitige Repertoire von Schmid. Dieses reicht von der Renaissance und Barockmusik über die klassisch-romantischen Standardwerke bis zum zeitgenössischen Musikschaffen und zur Harmoniemusik. Ein Verzeichnis sämtlicher in Schweizer Radiostudios erhaltener Tondokumente unter der Leitung oder Mitwirkung von Schmid dokumentiert zudem Schmids reiches Schaffen am Radio. Die Konzertprogramme und Radioaufnahmen werden durch ein Personen- und Werkregister erschlossen.

Excerpt

Table Of Contents

- Autorenangaben

- Über das Buch

- Zitierfähigkeit des eBooks

- Erich Schmid: Lebenserinnerungen: Band 1

- Cover

- Titel

- Copyright

- Inhalt

- Einleitung

- Jugendjahre und Studienzeit

- Familiäre und musikalische Wurzeln

- Integration und Ausgrenzung: Schmid in Frankfurt und Berlin

- Glarus – Zwischen Aktivdienst, Anbauschlacht und Konzertsaal

- Vereinswesen

- Aktivdienst

- Geistige Landesverteidigung

- Schmid als Dirigent auswärtiger Orchester

- Repertoire

- Einsatz für die Zweite Wiener Schule

- Zürich – Zwischen den Fronten?

- Dirigentenfrage

- Neue Musik

- Repertoire

- Editorisches

- Zur Quelle

- Zur Darstellung

- Zur Transkription

- Zum Kommentar

- Dank

- Die Kindheit

- Schulzeit in Balsthal 1913–22

- Die Zeit des Lehrerseminars in Solothurn 1922–26

- Die Studienjahre in Frankfurt a. Main 1927–30

- Das Studienjahr bei Schoenberg 1930/31

- Der zweite Aufenthalt in Frankfurt Sommer 1931 – Frühling 1933

- Intermezzo

- Glarus 1934–1935

- 1936

- 1937

- 1938

- 1939

- 1940

- 1941

- 1942

- 1943

- 1944

- 1945

- 1946

- 1947

- 1948

- 1949

- Erfahrungen und ihre Konsequenzen, ein Fazit

- Zürich Saison 1949/50

- Saison 1950/51

- Saison 1951/52

- Saison 1952/53

- Saison 1953/54

- Saison 1954/55

- Saison 1955/56

- Saison 1956/57

- Saison 1957/58

- Abkürzungen

- Allgemein

- Bibliothekssigla

- Verkürzt zitierte Literatur

- Quellen

- Arnold Schönberg Center Wien, A-Was

- Paul Sacher Stiftung Basel, CH-Bps

- Stadtbibliothek Winterthur, CH-W

- Stadtarchiv Zürich, CH-Zsta

- Zentralbibliothek Zürich, CH-Zz

- Stadtarchiv Frankfurt am Main (Institut für Stadtgeschichte), D-Fsa (ISG)

- British Library London, GB-Lbl

- Public Library New York, US-NYp

- Musikalien

- Literatur

- Personen- und Werkregister

- Erich Schmid: Lebenserinnerungen: Band 2

- Cover: Band 2

- Titel

- Copyright

- Inhalt

- Einleitung

- Lehrzeit. Frankfurt am Main und Berlin

- Briefe an die Eltern

- Musikerlaufbahnen

- Briefe aus der Werkstatt. Erich Itor Kahn

- Glarus – Winterthur – Orselina. Neue Musik in der Schweiz

- Neue Musik aus der Schweiz

- Zweite Wiener Schule

- Schmid als Experte für Neue Musik

- Kontakte nach Paris und in die USA

- Tonhalle und Radiostudio. Schmids Wirken in Zürich

- Komponistenbriefe

- Editorisches

- Zur Darstellung

- Zur Transkription

- Dank

- Robert Blum

- Luigi Dallapiccola

- Karl Amadeus Hartmann

- Klaus Huber

- Erich Itor Kahn

- René Leibowitz

- Michael Mann

- Hermann Meier

- Marcel Mihalovici

- Alexander Molzahn

- Paul Müller-Zürich

- Willi Reich

- Werner Reinhart

- Paul Sacher

- Peter Schacht

- Emil Schmid und Margarethe Schmid-Hartmann

- Arnold Schönberg

- Mátyás Seiber

- Ernst Toch

- Wladimir Vogel

- Anton Webern

- Personen- und Werkregister

- Erich Schmid: Lebenserinnerungen: Band 3

- Cover

- Titel

- Copyright

- Inhalt

- Einleitung

- Konzertprogramme

- Radioaufnahmen

- Dank

- Konzertprogramme

- Radioaufnahmen

- Register zu den Konzertprogrammen

- Komponisten und Werke

- Solisten

- Ensembles

- Veranstalter

- Orte

- Uraufführungen

- Register zu den Radioaufnahmen

- Interpreten

- Chronologie

Autorenangaben

Lukas Näf, geboren 1975, studierte Musikwissenschaft, Allgemeine Geschichte und Philosophie an der Universität Zürich. 2005–08 Stipendiat des Schweizerischen Nationalfonds und Dissertation über die Beckett-Vertonungen von Marcel Mihalovici. Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Zürcher Hochschule der Künste. Werkeditionen und Publikationen zur Musik des 20. Jahrhunderts und zur Schweizer Musikgeschichte sowie zur Rezeptions- und Interpretationsgeschichte.

Iris Eggenschwiler, geboren 1984, studierte Musikwissenschaft, Philosophie und Historische Hilfswissenschaften an der Universität Zürich, Lizenziat 2013. Wissenschaftliche Assistentin an der Zürcher Hochschule der Künste, parallel dazu Doktorat an der Universität Zürich.

Über das Buch

In seiner Autobiographie beschreibt der Schweizer Dirigent und Komponist Erich Schmid (1907–2000) die Stationen seines Lebens: Seine Kindheit im reformierten Elternhaus in Balsthal, seine Ausbildung in Solothurn, Frankfurt am Main und Berlin – als Kompositionsstudent von Arnold Schönberg –, sein Wirken als Musikdirektor in Glarus sowie als Leiter des Tonhalle-Orchesters Zürich. Schmid prägte das Glarner Musikleben während über fünfzehn Jahren und spornte die Laienensembles zu erstaunlichen, national bewunderten Leistungen an. An der Zürcher Tonhalle pflegte Schmid nicht nur das klassisch-romantische Repertoire, sondern setzte sich im Rahmen von »Musica viva«-Konzerten auch für das zeitgenössische Musikschaffen ein. Als Chronist seiner Zeit erläutert Schmid nicht nur minutiös sein musikalisches Wirken und seine Kompositionstätigkeit, sondern beschreibt auch die kulturpolitische Situation der Schweiz der 1920er bis 1950er Jahre. Die Autobiographie endet 1958 mit dem Wechsel Schmids zum Radio-Orchester Beromünster.

Die Briefe von und an Erich Schmid dokumentieren das weite Spektrum seines Wirkens. In den Briefen an die Eltern findet besonders die Studienzeit in Frankfurt am Main und Berlin Darstellung. Aus dieser Lebensphase stammen auch die Kontakte zu Erich Itor Kahn, Alexander Molzahn, Peter Schacht, Mátyás Seiber und natürlich zum Berliner Lehrmeister Arnold Schönberg. Als Musikdirektor in Glarus wandte sich Schmid an Schweizer Komponistenkollegen wie Paul Müller-Zürich oder Robert Blum und fragte um Werke an. Daneben trat er mit Werner Reinhart, Paul Sacher, Willy Reich und Anton Webern in Kontakt, um gemeinsame Projekte zu verwirklichen. Die Korrespondenz mit Luigi Dallapiccola, Karl Amadeus Hartmann, Michael Mann, René Leibowitz, Hermann Meier und Wladimir Vogel zeigt ausserdem Schmids wachsende nationale und internationale Vernetzung. Als Dirigent des Tonhalle-Orchesters Zürich und des Radio-Orchesters Beromünster konnte sich Schmid schliesslich auch in grösserem Rahmen für zeitgenössische Komponisten wie Klaus Huber, Marcel Mihalovici oder Ernst Toch einsetzen.

Die vollständig edierten Konzertprogramme aller von Schmid dirigierten und gespielten Konzerte der Studienzeit, der Tätigkeit als Musikdirektor in Glarus und als Leiter des Tonhalle-Orchesters Zürich, die in der Autobiographie Erwähnung finden, bieten einen Einblick in das vielseitige Repertoire von Schmid. Dieses reicht von der Renaissanceund Barockmusik über die klassisch-romantischen Standardwerke bis zum zeitgenössischen Musikschaffen und zur Harmoniemusik. Ein Verzeichnis sämtlicher in Schweizer Radiostudios erhaltener Tondokumente unter der Leitung oder Mitwirkung von Schmid dokumentiert zudem Schmids reiches Schaffen am Radio. Die Konzertprogramme und Radioaufnahmen werden durch ein Personen- und Werkregister erschlossen.

Zitierfähigkeit des eBooks

Diese Ausgabe des eBooks ist zitierfähig. Dazu wurden der Beginn und das Ende einer Seite gekennzeichnet. Sollte eine neue Seite genau in einem Wort beginnen, erfolgt diese Kennzeichnung auch exakt an dieser Stelle, so dass ein Wort durch diese Darstellung getrennt sein kann.

Erich Schmid: Lebenserinnerungen

Band 1: Autobiographie

Herausgegeben von Lukas Näf

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Umschlagabbildung: Erich Schmid, Frankfurt am Main, 1930/31, Zentralbibliothek Zürich

Satz: Christian Moser, Zürich

Die Publikation wurde unterstützt durch: Cassinelli-Vogel-Stiftung

Trotz intensiver Recherche konnten nicht alle Rechtsnachfolger eruiert werden.

Bei Ansprüchen wenden sie sich an den Verlag.

| ISSN 1660-8739 geb. | ISSN 2235-5790 eBook |

| ISBN 978-3-0343-0533-4 geb. | ISBN 978-3-0351-0735-7 eBook |

© Peter Lang AG, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Bern 2014

Hochfeldstrasse 32, CH-3012 Bern, Schweiz

info@peterlang.com, www.peterlang.com

Alle Rechte vorbehalten.

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Inhalt

Die Zeit des Lehrerseminars in Solothurn 1922–26

Die Studienjahre in Frankfurt a. Main 1927–30

Das Studienjahr bei Schoenberg 1930/31

Der zweite Aufenthalt in Frankfurt Sommer 1931 – Frühling 1933

Erfahrungen und ihre Konsequenzen, ein Fazit

← VI | VII →

Einleitung

Erich Schmid ist von Peter Gradenwitz als »Chronist seiner Zeit«1 bezeichnet worden. Gradenwitz wählte seine Worte über Erich Schmid – bewusst oder intuitiv – absolut richtig. In seiner in Prosa abgefassten Lebensschilderung folgt Schmid streng dem zeitlichen Ablauf und versucht nicht, die Geschehnisse zu systematisieren. Die Erinnerungen schrieb Schmid für seine Familie, verweist er doch wiederholt auf familiäre Belange. So ergänzen sich Erinnerungen an Privates und die Rückschau auf den beruflichen Werdegang. In der Autobiographie beschreibt Schmid sein Leben von der Geburt bis zum Beginn der 1970er Jahre, danach brechen die Aufzeichnungen ab. Allerdings eignen sich die Aufzeichnungen zu den Jahren 1959–70 nicht für eine Publikation, da sie nur in Stichworten skizziert und sprachlich nur ansatzweise ausgearbeitet sind. Darum beschränkt sich die vorliegende Edition auf die ersten 51 Lebensjahre bis 1958.

Schmid stützte sich bei der Niederschrift seiner Lebenserinnerungen auf Briefe, Konzertprogramme und -kritiken. Daraus zitiert er nicht nur in meist zuverlässiger Weise – Ausnahmen sind vermerkt –, sondern er verwahrte diese Dokumente auch sorgfältig in seinem Nachlass. Die zahlreichen von Schmid zitierten Briefe fanden (in Auswahl) Eingang in den Band 2 dieser Edition, welcher nicht nur die Zuschriften der Musikerkollegen, sondern auch Schmids Schreiben an seine Eltern zugänglich macht. Sämtliche Programme zu Schmids Konzerten finden sich in Band 3, der auch ein Verzeichnis der Radioaufnahmen bietet. Auf eine Edition weiterer Dokumente aus dem Nachlass, etwa der zahllosen Konzertrezensionen, wurde aus praktischen Gründen verzichtet; gegebenenfalls wird daraus in den Anmerkungen und Kommentaren zitiert. ← VII | VIII →

Jugendjahre und Studienzeit

Familiäre und musikalische Wurzeln

Erich Schmid war ein neugieriger, gegenüber Neuem offener Mensch nicht nur in musikalischer Hinsicht, sondern auch was Kontakte zu anderen Menschen anbelangte. In seiner Autobiographie bietet er vielfältige Einblicke in seine Herkunft, die viele seiner späteren Entscheidungen, Handlungen und Äusserungen verständlich machen. Sein Grossvater väterlicherseits, Karl Schmid-Linder, stammte aus Süddeutschland, gründete dann aber in Basel die Frauenarbeitsschule. Beide Söhne hatten ausgesprochen künstlerische Interessen. Heinrich Alfred Schmid war ein angesehener Kunsthistoriker, und Emil Schmid, Erich Schmids Vater, war der erste protestantische Pfarrer in Balsthal, daneben Laienmusiker und nach der Pensionierung sogar Musikkritiker. Die Weltoffenheit hatte Schmid wohl vor allem von den Vorfahren mütterlicherseits geerbt, war doch seine Mutter Margarethe (geb. Hartmann) die Tochter eines Basler Missionars, der in Indien wirkte.

Im Balsthaler Pfarrhaus, das von der besonderen Situation einer Diasporagemeinde im katholischen Umfeld geprägt war, erlebte Schmid eine Mischung aus tiefverwurzelter Frömmigkeit und künstlerischer Entdeckerfreude. Der Vater wirkte in der Balsthaler Dienstagsgesellschaft mit, hielt dort Vorträge über Maler, Dichter und natürlich Musiker und lud immer wieder bekannte Künstler wie etwa Albert Schweitzer nach Balsthal ein, wo Schmid sie im Konzert erleben durfte. Frühe musikalische Erlebnisse reichten ausserdem bis nach Basel, wo Hermann Suter wirkte, der mit Vater Schmid eng befreundet war. Besuche von Konzerten unter Suters Leitung gehörten wie selbstverständlich zu Schmids Leben.

Neben der schulischen Ausbildung (Primarschule, Bezirksschule und Lehrerseminar) stand die musikalische Ausbildung dank der elterlichen Förderung an vorderster Stelle. Schon bald erhielt Schmid Klavier- und Orgelunterricht sowie erste Unterweisungen in Harmonielehre; als 13-Jähriger war er in Balsthal Organist, eine Tätigkeit, die er später in der Glarner Stadtkirche fortsetzen konnte. Ab Frühling 1922 belegte Schmid als Student des Lehrerseminars Solothurn auch Klavier- und Orgelstunden sowie Musiktheorie bei Erich Schild (S. 43). Privatunterricht in Komposition wollte ihm dieser aber nicht geben, und so wandte sich Schmid an den aus Frankfurt stammenden Dirigenten Max Kaempfert (S. 44), der ihn unterrichtete und das Interesse am Komponieren weckte. Ab 1925 konn ← VIII | IX → ten erste Resultate im Rahmen von Privatkonzerten (→K2 und →K3) präsentiert werden (S. 54). Nach dem Abschluss des Lehrerseminars bestand der Plan, beim befreundeten Hermann Suter zu studieren (S. 61), aber dieser war im Mai 1926 unerwartet verstorben. So reifte auf Anregung von Max Kaempfert, der die dortigen musikalischen Verhältnisse als ehemaliger Universitätsmusikdirektor genau kannte, der Entschluss, die weitere musikalische Ausbildung in Frankfurt am Main zu absolvieren (S. 68).

Integration und Ausgrenzung: Schmid in Frankfurt und Berlin

Schmid hatte sich also dafür entschieden, nicht in der Schweiz, sondern in Deutschland zu studieren. Er wurde im Sommer 1927 am Hoch’schen Konservatorium, das nicht selten Schweizer Studierende aufzunehmen pflegte, freundlich empfangen und nach drei gesonderten Bewerbungsverfahren in die Kompositionsklasse von Bernhard Sekles sowie in die Dirigierklasse von Hermann von Schmeidel aufgenommen; Klavier studierte er bei Fritz Malata (S. 72). Über Schmids Erlebnisse, seine kompositorischen Resultate und die Fortschritte als Dirigierstudent geben neben der Autobiographie auch die Briefe an die Eltern (→B378–472) Auskunft, pflegte er doch getreulich nach Balsthal zu berichten. Diese Dokumente beleuchten die gesamte Studienzeit bis zur Rückkehr in die Schweiz und bieten auch einen Einblick in das Konzertleben Frankfurts während der Weimarer Republik. Durch die Frankfurter Eindrücke erweiterte sich Schmids musikalischer Horizont rasch und nachhaltig.

Im Zentrum der Ausbildung stand zwar die Komposition. Die Dokumente beweisen aber, dass Schmid schon sehr bald den Schwerpunkt auf das Dirigieren legte.2 Dies zeigte sich auch darin, dass er nach musikalischen Leitungsfunktionen strebte, etwa in einer Arbeitsgemeinschaft (S. 95), die sich Aufführungen von Vokalmusik des 16. und 17. Jahrhunderts zum Ziel gesetzt hatte. Weitere Erfahrungen als Chorleiter sammelte Schmid mit einem Arbeiterchor oder bei der Aufführung von Bach’scher Vokalmusik in Prag, wohin ihn Hermann von Schmeidel mitgenommen hatte (S. 85). ← IX | X →

Die professionelle musikalische Ausbildung am Hoch’schen Konservatorium in Frankfurt bedeutete für Schmid als Zugereisten materielle Einschränkung. Zwar konnte er von einer Solidaritätsaktion Schweizer Gönner profitieren, doch waren solche Zuwendungen insgesamt zu gering (S. 68). So bewarb sich der junge Musiker im Frühling 1928 um ein Stipendium des Schweizerischen Tonkünstlervereins (STV). Nach absolvierter Prüfung erfolgte das zwiespältige Verdikt: Schmid konnte nur mit Unterstützung rechnen, wenn er an einem schweizerischen Konservatorium studieren würde (S. 89). Trotz begründeten Einwänden blieb der STV hart und Schmid musste auf das Geld verzichten. Dass die Entscheidung des STV nicht ganz uneigennützig war, zeigt das Engagement des Schweizer Chorleiters Fritz Indermühle, der den Verdacht äusserte, der Vorstand des STV, in dem vorwiegend Direktoren der schweizerischen Konservatorien sassen, wolle gute Studierende nicht ans Ausland verlieren (S. 90). Diese nationalistische Haltung des STV enttäuschte Schmid, spornte ihn aber auch an, sich in Frankfurt zu beweisen. Ein Stipendium aus Basel konnte die Enttäuschung ein wenig mildern (S. 92).

Einen starken Gegenpol zur weltabgewandten Haltung des Schweizerischen Tonkünstlervereins bildete das Frankfurter Hoch’sche Konservatorium in zweifacher Weise: Einerseits existierte eine dem Konservatorium assoziierte Stiftung, die Mozart-Stiftung Frankfurt, die »begabte Jünglinge aus allen Ländern, in denen die deutsche Sprache die Sprache des Volkes ist«3, förderte, andererseits sicherten die Frankfurter Lehrer Schmid zu, ihn für die Treue zum Hoch’schen Konservatorium finanziell zu entschädigen, d.h. ihm einen Freiplatz am Konservatorium zu gewähren (S. 94). Schmid schlug in Frankfurt sozusagen eine Welle der Sympathie entgegen.

In der Autobiographie zeichnet Schmid auch seine kompositorische Entwicklung der Frankfurter Jahre nach, die sich ab 1929 von den ästhetischen Vorstellungen seiner Lehrer entfernte. Besonders das zunehmende Interesse für das Schaffen Arnold Schönbergs und in noch stärkerem Masse für Anton Webern führte zu einer inneren Distanzierung von Bernhard Sekles (S. 101). Im Januar 1930 hatte sich Schmid dazu entschlossen, in Arnold Schönbergs Berliner Kompositionsklasse einzutreten, was die Statuten der Mozart-Stiftung durchaus zuliessen.4 So wurde er ab Oktober ← X | XI → 1930 Meisterschüler von Schönberg in Berlin, und das Komponieren stand für ein gutes halbes Jahr ganz im Mittelpunkt (S. 123). Erst im Abschlusskonzert vom 2. Juni 1931 (→K24), bei dem Schönberg nicht mehr zugegen sein konnte, wirkte er als Dirigent der Kompositionen seiner Studienkollegen (S. 139).

Schmid fragte sich im Verlauf des Studiums wiederholt, ob er als Ausländer eine Anstellung in Deutschland erreichen können würde (S. 128). In Berlin schien dies aussichtslos, hatte er doch dort zu wenige Anknüpfungspunkte. Schmid wollte aber keinesfalls Deutschland verlassen, er fühlte sich im pulsierenden Musikleben deutscher Städte wohl. Wie sollte er diesem Dilemma begegnen? Nach Frankfurt zurückgekehrt, traf Schmid auf eine veränderte Stadt. Das politische Klima in der letzten Phase der Weimarer Republik war vergiftet und undurchschaubar geworden, und selbst Schmid fragte sich, ob vielleicht sogar der Kommunismus eine Lösung der anstehenden Probleme bieten könnte (S. 145). Ein erneuter Aufenthalt in Berlin stand spätestens nicht mehr zur Diskussion, als klar wurde, dass Ausländern keine Freistellen mehr zugesprochen werden würden. In Frankfurt erschien die Situation vielversprechender, hatte dort der Studienfreund Erich Itor Kahn doch eine Stelle beim Südwestdeutschen Rundfunk angetreten (S. 147). Auch Schmid fand eine Beschäftigung beim Rundfunk und hoffte, über eine Vermittlungsstelle für junge Kapellmeister eine Anstellung als Korrepetitor an einem Theater zu bekommen (S. 155).

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 liess sich nicht mehr übersehen, dass Juden und Ausländer in Deutschland unerwünscht waren. Die fristlose Entlassung Kahns beim Rundfunk und die kurz darauf erfolgte Freistellung von Schmid (S. 168), der als Ausländer Kahn nicht ersetzen durfte, waren deutliche Warnzeichen. Selbst Konzerte mit eigenen Werken zu veranstalten, wie es Theodor W. Adorno im Januar 1933 geplant hatte, schien brandgefährlich. Die Musiker hätten ihre Arbeitsstelle riskiert, wäre dieses Konzert nicht abgesagt worden (S. 163). Wäre Schmid nicht mit der Frankfurter Sängerin Henny Schmitt liiert gewesen, hätte er mit der Ausreise in die Schweiz wohl kaum bis Sommer 1933 gewartet. Schmid war vom willkommenen Schweizer zum Vertriebenen geworden. ← XI | XII →

Glarus – Zwischen Aktivdienst, Anbauschlacht und Konzertsaal

Vereinswesen

Kaum in die Schweiz zurückgekehrt, bot sich Schmid die Möglichkeit, Musikdirektor in Glarus zu werden, eine Gelegenheit, die der junge Schönberg-Schüler aus pragmatischen Gründen gerne ergriff. Schmids Beschreibung der folgenden Jahre in Glarus (1934–49) gewährt Einblick in den Alltag eines im Zweiten Weltkrieg mobilisierten Intellektuellen, der die soldatischen Pflichten mit künstlerischer Arbeit und familiären Aufgaben in Einklang zu bringen versuchte. Als Erich Schmid Glarner Musikdirektor wurde, hatte er die musikalische Verantwortung für Vereine zu übernehmen, wie sie für das damalige Schweizer Musikwesen typisch waren. Dazu zählte ein Frauenchor (Cäcilienverein), ein Männerchor (»Frohsinn«) und ein Bläserensemble (Harmoniemusik-Gesellschaft Glarus). Als Besonderheit leistete sich der Männerchor ein Instrumentalensemble (Kammerorchester des Männerchors »Frohsinn«), das die Chorarbeit bei Bedarf begleitete. Bei Vertragsabschluss in Glarus wurde Schmid als zusätzliche Verdienstmöglichkeit auch eine Stelle als Gesangslehrer an der Höheren Stadtschule in Aussicht gestellt, die er erst nach dem Rücktritt seines Vorgängers Jacob Gehring übernahm.

Harmoniemusik-Gesellschaft Glarus. Die Leitung der Harmoniemusik-Gesellschaft übernahm Schmid nicht sofort, sondern erst 1935, nach dem Rücktritt ihres langjährigen Leiters. Die Anfrage kam für Schmid zwar überraschend, aber es ist anzunehmen, dass er diese Aufgabe 1) aus Interesse an spieltechnischen Fragen, 2) aus finanziellen Überlegungen und 3) auch wegen der Möglichkeit, im Rahmen der »Landsgemeinde« (ab 1937) einen Beitrag zu den demokratischen Gebräuchen von Glarus zu leisten, übernehmen wollte (S. 197). Die Landsgemeinde, die alljährlich am 1. Sonntag im Mai stattfand, eröffnete Schmid einen tiefen Einblick in ein politisches System, das Offenheit und Toleranz in der Meinungsäusserung förderte. Die Abstimmung im »Ring« verlangte von den stimmberechtigten Glarnern Mut, ihre politische Meinung offen zu vertreten. Diese Haltung unterschied sich fundamental von den Verhältnissen, die Schmid in den letzten Monaten seiner Frankfurter Studienzeit erlebt hatte. Natürlich hatte er auch bei den Konzerten der Harmoniemusik-Gesellschaft hohe Ansprüche, und gelegentlich bereicherte er das Repertoire durch eigene Arrangements klassischer Werke (S. 236). Die alljährlichen Konzerte in der Nachweihnachtszeit behagten Schmid weniger, und so ergriff er die ← XII | XIII → Gelegenheit, die Leitung der Harmoniemusik abzugeben, als ihm 1948 angeboten wurde, Organist der Stadtkirche Glarus zu werden.

Cäcilienverein Glarus. Schmid bemerkte bereits nach den ersten Proben, dass das Niveau des Frauenchors aussergewöhnlich hoch war (S. 184). Diese Voraussetzungen führten dazu, dass Schmid mit diesem Vokalensemble anspruchsvolle, ganz unterschiedliche Programme, von der Renaissance bis zum 20. Jahrhundert, in Angriff nehmen konnte. Im Konzert »Moderne Musik« von 1934 (→K35) beteiligte Schmid beispielsweise das Kammerorchester und führte neben Chorwerken zusammen mit der Konzertmeisterin Rösli Spiess auch Kammermusik auf (S. 205). Schmid setzte aber nicht nur auf die Kraft der musikalischen Darstellung, sondern versuchte, das Publikum mit einführenden Referaten auf die unbekannten Werke vorzubereiten und diese in die Musikgeschichte einzuordnen (S. 209).

Männerchor »Frohsinn« und Kammerorchester. Mit dem Männerchor lernte Schmid eine neue musikalische Welt kennen, die er zuweilen (im vertrauten Briefkontakt mit Erich Itor Kahn) unverhohlen ablehnte (→B79). Skeptisch war Schmid gegenüber kantonalen oder nationalen Gesangsfesten, in deren Rahmen einzelne Stücke von einer Jury beurteilt und der Chor sodann rangiert wurde. Sein Ehrgeiz führte aber dazu, dass auch der Männerchor ein beachtliches Niveau erreichte, das unter anderem in einem Radiokonzert (→K118) dokumentiert wurde (S. 413). Viel näher stand Schmid die Welt der Kirchenkonzerte, wie etwa die Feier zum 75-jährigen Bestehen des Männerchors: In Zusammenarbeit mit dem Cäcilienverein, dem Kammerorchester sowie Mitgliedern des Tonhalle-Orchesters Zürich führte Schmid Mozarts Requiem auf (→K37). Die Beschäftigung mit dem Kammerorchester, das institutionell an den Männerchor gebunden war und zuweilen mit Musikern aus Zürich oder Winterthur ergänzt wurde, bot Schmid interessante Aufgaben. Die kontinuierliche Arbeit mit diesem Klangkörper führte dazu, dass Schmid auch Orchesterkonzerte mit dem Kammerorchester alleine durchführen konnte (→K114). Schon ganz zu Beginn der Tätigkeit in Glarus wurden Stimmen laut, die argwöhnten, Schmid würde wohl nicht sehr lange in Glarus bleiben und sich bald komplexeren Aufgaben zuwenden. Doch Schmid blieb den Glarner Vereinen bis 1949 treu. ← XIII | XIV →

Aktivdienst

Die Lebensbereiche von Schmid und seiner Frau Martha Stiefel, die er 1936 in Glarus kennengelernt und geheiratet hatte, waren seit der Mobilmachung von September 1939 räumlich voneinander getrennt. In jener Zeit wurde der Briefwechsel zwischen den Eheleuten intensiver. Schmid schlug bereits wenige Wochen nach der Mobilisierung kritische Töne zur Bedeutung des Milizheers an, das er als schädlich für die »geistige Elite« (S. 303) ansah. Marthas Antwort auf diese pessimistische Sicht war ganz vom Glauben an die Wehrhaftigkeit der Schweizer Soldaten geprägt. Die Mobilisierung hatte natürlich nicht nur Auswirkungen auf das Privatleben von Schmid, sondern auch auf die Tätigkeit mit den Vereinen. Die Probenarbeit ruhte anfänglich ganz; später konnten individuelle Lösungen gefunden werden. Trotz dieser schwierigen Umstände wurde auf Konzerte nicht verzichtet, die in der Kriegszeit ja auch »Trost und Erbauung« bieten sollten (S. 380). Die zweite Mobilmachung (Mai 1940) veranlasste Schmid, Vorsichtsmassnahmen einzuleiten, etwa genügend Lebensmittel verfügbar zu halten. Er ermunterte die Familie, Ruhe zu bewahren, und blieb selbst völlig gefasst. Schmids Einstellung zum Aktivdienst und die permanente Bereitschaft der mobilisierten Armee allgemein bedeuteten für Martha eine grosse Beruhigung (S. 317).

Neben den Vorsichtsmassnahmen im engeren Sinn wurde im Verlauf des Krieges die Frage der Versorgung immer dringlicher. Im Frühling 1943 wurde Schmid dazu aufgefordert, im Rahmen der von Friederich Traugott Wahlen propagierten »Anbauschlacht«5 ein Stück Land zu bewirtschaften (S. 362). Damit hatte Schmid wenig Mühe, weckte doch diese Forderung in ihm direkte Erinnerungen an den grossen Gemüsegarten im Balsthaler Pfarrhaus, den seine Mutter gepflegt hatte (S. 13). Für Schmid war die Gartenarbeit nicht bloss Mittel zum Zweck; vielmehr betonte er mehrfach, dass diese Tätigkeit seinem Leben eine neue Perspektive gebe (S. 363).

Geistige Landesverteidigung

In seiner Funktion als Leiter der verschiedenen Musikvereine in Glarus und als Aktivdienstsoldat (unter anderem als Jurymitglied für die Evaluation neuer Märsche, S. 306) geriet Schmid nach Kriegsbeginn vermehrt in die Situation, dass sein musikalisches Talent zum Zwecke propagandisti ← XIV | XV → scher Aktivitäten vereinnahmt wurde. Diese Aktivitäten können den Bemühungen der seit den 1930er Jahren etablierten »Geistigen Landesverteidigung« zugeordnet werden, die eine Stärkung von schweizerischen Werten und eine Abwehr von totalitären Einflüssen aus den umliegenden Ländern zum Ziel hatte.

Ende 1943 führten die drei Vereine ein Konzert zugunsten der »Nationalspende« unter dem Patronat eines hochrangigen Militärs durch (→K85). Thema war das Volkslied, und es wurden für Chor bearbeitete Schweizer Lieder – etwa von Schmid selbst – aus der deutschsprachigen Schweiz vorgetragen (S. 368). Der engere Sinn der »Nationalspende« – gegründet 1919 – lag in der Linderung von durch Krieg verursachter Not, wie etwa bei Lohnausfall. Im Zusammenhang mit der aktuellen Situation von 1943 hatte dieses Gemeinschaftskonzert einen unverhohlen moralischen Nebenzweck, nämlich den inneren Zusammenhalt durch eine Solidaritätsveranstaltung mit nationalem Inhalt zu stärken. Selbst Schmid betonte, dass das Volkslied in diesem Zusammenhang im »Dienst der Heimat« stehe, Ausdruck der Volksseele sei und in sehr unterschiedlicher Ausprägung, ganz nach der Idee des Föderalismus, existiere.6 Die Durchführung eines »Eidgenössischen Singsonntags«, an dem der Männerchor »Frohsinn« 1943 teilnahm (S. 364), scheint auf den ersten Blick besonders zur Förderung des Gesangs im Allgemeinen gedient zu haben. Eine Bemerkung im Vereinsblatt des Männerchors (Echo vom Glärnisch) zeigt aber, dass diese Veranstaltung zur Hebung der Moral beziehungsweise als Gegentendenz zu »seitwärts führenden Zeitströmungen« gesehen wurde.7

Im Vorfeld des »Schweizer-Komponisten-Konzerts« von 1941 (→K63) äusserte sich Schmid durchaus kritisch zur Idee des Nationalen im Zusammenhang mit zeitgenössischer Musik. Der in den Glarner Nachrichten erschienene Artikel »Vom Schweizerischen Musikschaffen«8 zeigt deutlich, dass Schmid ein »krampfhaftes Suchen nach dem nationalen Element« für die Kunst als wenig förderlich ansah. Vielmehr interessierte ihn die Eingliederung des schweizerischen Musikschaffens in den europäischen Kontext. Als starker Gegensatz zum Konzert mit Schweizer Liedgut ist das Konzert von 1936 (→K42) zu sehen, das sich ganz der »Slavischen Musik« widmete. In Anbetracht der Selbstzensur im Zuge der »Geistigen Landesverteidigung« wäre nach Kriegsbeginn ein Konzert mit »bolschewisti ← XV | XVI → scher« Musik, wie diese Werke verunglimpft wurden, wohl auf Ablehnung gestossen.9

Schmid als Dirigent auswärtiger Orchester

Neben den Glarner Vereinskonzerten, in deren Rahmen Schmid die Chöre und das begleitende Orchester dirigierte, war es sein Bestreben, auch reine Orchesterkonzerte zu dirigieren und als Gastdirigent aktiv zu werden. Ab 1945 hatte Schmid die Gelegenheit, regelmässig die Konzerte des Stadtorchesters Winterthur in Glarus zu leiten. Damals beschloss der Regierungsrat, professionelle Orchesterkonzerte unter dem »Protektorat der Hohen Regierung« durchzuführen. Initiator dieser Konzertreihe war Regierungsrat Rudolf Schmid, Hausarzt und Freund von Schmid, der Kraft seines Amtes diese Einrichtung einführte (S. 444).

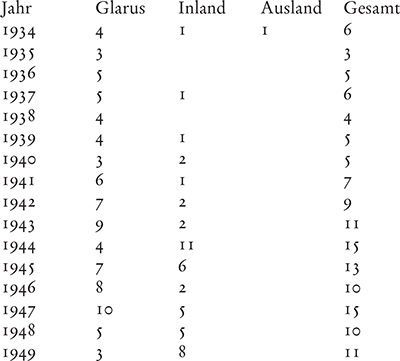

Tabelle 1: Konzerte und Gastkonzerte, 1934–49 ← XVI | XVII →

Die Aufstellung der Konzerte der Jahre 1934–49 zeigt, dass zu Beginn der Glarner Tätigkeit die Gastkonzerte eine untergeordnete Rolle spielten. Erst ab 1939 hatte Schmid überhaupt die Möglichkeit, das Stadtorchester Winterthur zu leiten und mit diesem neben klassischen Werken auch eine Komposition der Zweiten Wiener Schule aufzuführen (→K59). 1944 dirigierte er als Stellvertreter von Othmar Schoeck auch das Sinfonieorchester St. Gallen (→K102) und konnte mit diesem vergleichsweise grossbesetzten Orchester auch ein neues Repertoire, etwa Werke von Richard Strauss, erarbeiten, was als wichtige Erfahrung für die spätere Tätigkeit als Leiter des Tonhalle-Orchesters Zürich (S. 43I) angesehen werden kann.

In besonderem Masse konnte Schmid aber auch mit dem Radio-Orchester Beromünster über die ganz auf das Laienmusizieren fokussierte Tätigkeit in Glarus hinausblicken. So übernahm er im Frühjahr 1944 die Stellvertretung für Hermann Hofmann und dirigierte nicht nur Sinfoniekonzerte, sondern auch Unterhaltungsmusik (S. 377). Im Zusammenhang mit diesem Engagement erfuhr Schmid von der Umgestaltung des Orchesters zum reduzierten Studio-Orchester (S. 383). Die Musiker weigerten sich damals, unter diesen veränderten Voraussetzungen zu spielen, wurden entlassen (S. 384) und später ins Tonhalle-Orchester integriert (S. 403). Schmids enge Verbindung zum Radio-Orchester Beromünster bestand also seit den 1940er Jahren.

Ab 1947 leitete Schmid zudem einzelne Konzerte des Tonhalle-Orchesters Zürich, etwa in einem reinen Beethoven-Programm (→K130) oder bei der Aufführung von Händels Messias mit dem Gemischten Chor Zürich (→K141). Bei diesen Gastkonzerten überwog zwar das klassischromantische Repertoire, doch konnte Schmid bei einem Konzert durchsetzen, dass die Bruchstücke aus der Oper Wozzeck (→K145) von Alban Berg aufgeführt wurden (S. 442). Schmid gestaltete dieses Konzert vielleicht schon im Hinblick auf eine mögliche Anstellung in Zürich, wurde doch im Frühling 1948 klar, dass Volkmar Andreae zum Sommer 1949 zurücktreten würde. Schmid bewarb sich am 1. November 1948 um dessen Nachfolge (S. 460), und die Konzerte aus dieser Zeit (→K148; →K149) hatten zum Ziel, ihn nach dem modernen Programm vom Frühling als ausgewiesenen Interpreten des klassisch-romantischen Repertoires herauszustellen, was auch die Presse bemerkte (S. 461). ← XVII | XVIII →

Repertoire

In der Glarner Zeit – eingeschlossen sind sämtliche Aufführungen der Periode 1934–49 – führte Schmid eine grosse Anzahl (293) kurzer (Vokal-)Werke verschiedener Komponisten der »Romantik« auf. Ein genauer Blick zeigt zudem, dass er besonderen Wert auf Franz Schubert (69), Johannes Brahms (38) und Robert Schumann (38) legte. In einigen Konzerten kombinierte Schmid Klavierlieder mit Frauen- und Männerchorstücken oder führte ausschliesslich Werke von Brahms, Schumann und Schubert auf (→K38).

| Werke | Komponisten | |

| »Renaissance« | 32 | 20 |

| »Barock« | 100 | 22 |

| »Klassik« | 86 | II |

| »Romantik« | 293 | 45 |

| »Moderne« | 136 | 41 |

| »Zeitgenössische Musik« | 30 | 11 |

| »Harmoniemusik« | 101 | 49 |

Tabelle 2: Aufgeführte Werke und Komponisten, Glarus, 1934–49

Die Konzertprogramme der Glarner Zeit zeigen auch, dass Werke der »Klassik« eine untergeordnete Rolle spielten. Gegenüber der Musik des »Barock« (100) ist diese mit 86 aufgeführten Werken untervertreten. Ein Bach-Händel-Schütz-Konzert (→K40) aus dem Jahre 1936 verdeutlicht beispielhaft Schmids Präferenzen: Bach (31), Händel (18), Schütz (13). Auffällig ist die grosse Anzahl Renaissancekomponisten, was auf Schmids grosse Repertoirekenntnis dieser Epoche – Stichwort »Arbeitsgemeinschaft« (S. 95) – zurückzuführen ist. Schmid konnte auch in Glarus seine Neugier bewahren und reduzierte die Werkauswahl nicht auf einen herausragenden Komponisten, etwa Claudio Monteverdi (von dem er nur zwei Werke aufführte), sondern setzte sich mit vielen verschiedenen Komponisten auseinander.

Ein gesonderter Blick sollte noch auf die Komponisten fallen, die ab dem Ende des 19. Jahrhunderts aktiv waren (»Moderne«), etwa Schmids Lehrer Schönberg (5) oder dessen Schüler Alban Berg (9) und Anton Webern (7). Wie im Abschnitt über die Zweite Wiener Schule noch gezeigt werden soll, präsentierte Schmid diese Werke wiederholt in Kammermu ← XVIII | XIX → sikkonzerten. Bemerkenswert ist ausserdem, dass in Schmids Programmen der Glarner Zeit besonders Werke von Othmar Schoeck (27), Claude Debussy (13), Max Reger (9) und Paul Hindemith (9) eine wichtige Rolle spielten. In der Generation der zeitgenössischen Komponisten sei auf die herausragende Stellung von Paul Müller-Zürich (9) verwiesen, dem Schmid auch ganze Konzerte widmete (→K144).

Einsatz für die Zweite Wiener Schule

Kurz nach der ersten Mobilmachung (September 1939) kamen verschiedene Konzertprojekte ins Rollen, die Schmid nicht nur in künstlerischer, sondern auch in organisatorischer Hinsicht herausforderten. Die Anfrage von Werner Reinhart, nach dem ersten Gastdirigat in Winterthur (→K55) ein weiteres Programm zu dirigieren, führte zum Plan, auch in Winterthur Werke der Zweiten Wiener Schule, konkret die Passacaglia op. 1 von Anton Webern, aufzuführen, was am 7. Februar 1940 erfolgte (→K59).10 Fast gleichzeitig wurde es möglich, einen Liederabend im Rahmen der IGNM zu veranstalten (→K60), woran Schmid massgeblich beteiligt war. 1937 hatte er im Rahmen eines Konzertes des Cäcilienvereins die Sopranistin Marguerite Gradmann-Lüscher kennengelernt, woraus sich eine intensive Zusammenarbeit, besonders im Bereich der Interpretation von Werken Weberns, Schönbergs und Bergs (S. 255), entwickelte. Mit der Unterstützung von Paul Sacher und Werner Reinhart konnte für die beiden genannten Projekte ein dreiwöchiger Urlaub vom militärischen Aktivdienst erwirkt werden (S. 309). Schmids Vorschlag, die Passacaglia von Webern aufzuführen, führte zu Vorsichtsmassnahmen Reinharts, der der Zweiten Wiener Schule gegenüber eher skeptisch eingestellt war. Schmid sollte das Werk vorab am Klavier erläutern (S. 305), was jedoch wegen Schmids Dienstverpflichtung nicht gelang. Trotzdem war das Vertrauen in Schmid wohl so gross, dass an dem Plan festgehalten und sogar Anton Webern aus Wien nach Winterthur eingeladen wurde.

Als 1943 die Variationen op. 30 von Anton Webern in Winterthur uraufgeführt wurden, diesmal unter der Leitung von Hermann Scherchen, war Schmid wiederum anwesend und überreichte dem Komponisten als Zeichen der Wertschätzung einen Widmungskanon (S. 357). Auch über konkrete Konzertprojekte hinaus setzte sich Schmid für die Zweite Wie ← XIX | XX → ner Schule ein, etwa im Rahmen einer Radio-Sendung zum 60. Geburtstag von Alban Berg (9. Februar 1945), dessen Schaffen er in den Kontext der aktuellen politischen Situation kurz vor Ende des Krieges stellte (S. 395).

Schmid empfand Glarus durchaus als »kompositorische Abgeschiedenheit« (S. 423), und so freute er sich über Briefe von Rene Leibowitz, der ihn um die Abschrift seiner Stücke bat. Der Kontakt zu Komponisten, die sich der Zwölftontechnik verbunden fühlten, wurde 1948 enger, als Schmid zum Vorbereitungstreffen des »Ersten Internationalen Kongresses für Zwölftontechnik« 1949 in Mailand eingeladen wurde. Dort traf er nicht nur seine Schweizer Kollegen Hermann Meier, Alfred Keller und Rolf Liebermann, sondern auch Karl Amadeus Hartmann aus Deutschland, Luigi Dallapiccola aus Italien und er begegnete erneut Wladimir Vogel (S. 464). Diese Kontakte führten nicht nur zu Freundschaften, sondern auch zu Dirigaten, etwa zur Uraufführung (→K167) von Hartmanns 3. Symphonie in München (S. 501). Zu diesem Zeitpunkt hatte Schmid Glarus aber bereits verlassen, war er doch zum Leiter des Tonhalle-Orchesters Zürich berufen worden.

Zürich – Zwischen den Fronten?

Dirigentenfrage

Im August 1949 wurde Schmid die Leitung der Konzerte der Tonhalle-Gesellschaft Zürich – in Zusammenarbeit mit einem noch nicht bestimmten zweiten Dirigenten – übertragen (S. 470).11 Diese Entscheidung hatte zur Folge, dass Schmids Stellung zu diesem Zeitpunkt nicht klar geregelt war. Wiederholt kam die Frage auf, wem nun eigentlich die letzte Verantwortung über das Tonhalle-Orchester obliege. Hintergrund dieser Situation war die Tatsache, dass die Belastung des leitenden Dirigenten immer grösser geworden war: Die Anzahl der Konzerte, die die Tonhalle-Gesellschaft veranstaltete, hatte sich seit Volkmar Andreaes Antritt im Jahre 1906 verdreifacht. Die künstlerische und planerische Arbeit konnte darum nicht mehr einer Person allein zugemutet werden. Die Aufteilung der Stelle auf einen »ausgewiesenen schweizerischen Dirigenten« und einen »in ← XX | XXI → ternational anerkannten Dirigenten« (S. 470) führte weniger bei der Institution oder bei den Stelleninhabern selbst zu Problemen, als vielmehr in der Wahrnehmung durch die Öffentlichkeit.

Mit der Wahl von Hans Rosbaud als ständigem Gastdirigenten ab der Saison 1950/51 – nachdem die Verhandlungen mit Rafael Kubelík gescheitert waren – schien die Situation bereinigt zu sein. Doch wurde gerade in diesem Zusammenhang von den Vertretern des Orchesters bemerkt, dass der »geeignetste Dirigent als erster und für das Orchester verantwortlicher Chef verpflichtet« werden sollte (S. 506). Offensichtlich war für das Orchester noch immer nicht geklärt, welcher von beiden Dirigenten dies sei. Eine Pressemitteilung machte aber klar, dass Schmid als verantwortlicher Leiter des Orchesters angesehen werden sollte (S. 506). Da es sich beim zweiten Dirigenten um Hans Rosbaud handelte, einen Musiker, mit dem Schmid bereits in Frankfurt so intensiv zusammengearbeitet hatte, gestaltete sich die Zusammenarbeit durchaus einvernehmlich. Die Dokumente geben jedenfalls keinen Hinweis auf einen gegenteiligen Befund. Schmid bemerkte, dass das »Zweigespann« (S. 506) trefflich funktioniere. Er bekam auch von verschiedenen Seiten Rückendeckung, sei es vom Vorgänger Volkmar Andreae (S. 489) oder vom Präsidenten der Tonhalle-Gesellschaft Hans Escher (S. 532).

Im Oktober 1951 erschien jedoch ein Artikel in Die Zürcher Woche, der von »Problemen des Zürcher Musiklebens« berichtete. Schmid interpretierte den Artikel als Angriff auf seine Person, doch behandelte dieser offensichtlich ein ganz anderes Problem. Es wurde hauptsächlich moniert, dass die Orchestermusiker nicht in den Prozess der Dirigentenauswahl eingebunden worden waren (S. 554). Letztlich bleibt der Verdacht, dass in der Presse und bei einem Teil des Orchesters die Enttäuschung noch nachwirkte, dass nicht ein internationaler, sondern ein schweizerischer Dirigent an der Spitze des Orchesters stand. Es ist wohl kein Zufall, dass Schmid im Herbst 1952 einen schweren Bandscheibenvorfall erlitt, was ein Hinweis darauf sein könnte, wie gross die Belastung für den Leiter des Tonhalle-Orchesters tatsächlich war. Zu Schmids Entlastung konnte Rosbaud die Anzahl seiner Abonnementskonzerte erhöhen und war Schmid nun praktisch gleichgestellt (S. 576).

Nach mehreren Jahren des Wirkens an der Tonhalle war Schmid einer Veränderung gegenüber nicht abgeneigt. So stiess ein Angebot von Rolf Liebermann bei Schmid auf offene Ohren, zum Herbst 1957 zum Studio-Orchester Beromünster zu wechseln (S. 654). Die Tätigkeit beim schon bald wieder als Radio-Orchester Beromünster bezeichneten Klangkörper ← XXI | XXII → bot Schmid die Möglichkeit, verstärkt Werke der Moderne und des zeitgenössischen Musikschaffens aufzuführen. Somit ist eine Bemerkung im Protokoll des Vorstandes der Tonhalle-Gesellschaft Zürich verständlich: »Herr Schmid könne seine Stellung als Dirigent im Radio verbessern und werde wahrscheinlich grössere Befriedigung empfinden als in der Tonhalle, wo er nicht bei allen Kreisen die notwendige Resonanz gefunden habe« (S. 654). Hans Rosbaud wurde nach Schmids Abgang zu dessen alleinigem Nachfolger bestimmt, was wiederum in gewissen Zeitungen zu ablehnenden Reaktionen führte (S. 655).

Neue Musik

Die Pflege der zeitgenössischen Musik gehörte bei Schmids Vorgängern an der Tonhalle (Friedrich Hegar und Volkmar Andreae) durchaus zum Alltag.12 Mit der Wahl von Schmid und Rosbaud war vorauszusehen, dass sich diese Tendenz verstärken würde. Meistens wird das Verdienst der beiden Dirigenten mit der Etablierung der »Musica viva«-Konzerte in Verbindung gebracht, die aber erst zur Saison 1955/56 eingeführt wurden (S. 625). Doch bereits zuvor hatte es ein Konzertformat gegeben, das sich der Neuen Musik annahm: Im jeweils ersten Konzert des neuen Jahres, also mitten in der Saison, war ein Volkskonzert ganz der aktuellen Musik gewidmet (→K164; →K200; →K230; →K256; →K284; →K309). Diese »Januartradition« hatte einen ganz praktischen Grund, stand doch infolge der Feiertage eine längere Probezeit zur Verfügung.

Gerade in diesen Konzerten konnte Schmid Werke von Komponisten aufführen, zu denen er in persönlicher Beziehung stand, wie etwa Luigi Dallapiccola, den er 1948 in Orselina kennengelernt hatte (→K164). Gleiches gilt für das Konzert vom Januar 1951, als Schmid die 3. Symphonie von Karl Amadeus Hartmann, deren Uraufführung er in München geleitet hatte, in Zürich wiederholen konnte (→K200). Daraus darf aber nicht der Schluss gezogen werden, dass Schmid bei der Planung dieser Januarkonzerte freie Hand hatte.13 Diskussionen im Vorfeld des Januarkonzerts 1952 zeigen dies deutlich: Der Vertreter der Stadt Zürich im Vorstand der Tonhalle-Gesellschaft wies auf die schlechten Besucherzahlen der »modernen Konzerte« der vorangegangenen Saison hin und votierte für gemischte Programme; trotz der Unterstützung durch den Präsidenten wurde die ← XXII | XXIII → von Schmid geplante Aufführung einer Symphonie von Ernst Toch aus dem Programm gekippt und erst später nachgeholt (S. 559).

Immer wieder wurde darüber nachgedacht, mit welchen Konzertformaten ein grösserer Publikumszuspruch erreicht werden könnte. So startete man für den Frühjahrszyklus 1953 ein Experiment und kombinierte klassisch-romantische Werke mit je einem »Meisterwerk eines noch lebenden Komponisten« (S. 586). Schmid dirigierte etwa die Fünf Orchesterstücke op. 16 von Arnold Schönberg, doch offensichtlich wurde dies vom konservativen Publikum nicht goutiert, das der Aufführung zur Hälfte fernblieb (S. 587). Nach diesen Erfahrungen revidierte der Kritiker der Neuen Zürcher Zeitung seine Haltung und lobte Schmids Konzept, reine zeitgenössische Konzerte zu veranstalten. Auch Publikumsreaktionen, etwa von Franz Beidler, zeigten Begeisterung für Schmids Ansinnen. (S. 597). Hier deuteten sich erste Ansätze zur Etablierung des »Musica viva«-Zyklus (ab 1955/56) an.

Repertoire

Eine Übersicht über die mit dem Tonhalle-Orchester Zürich in den Jahren 1949 bis 1958 aufgeführten Werke zeigt, dass trotz des grossen Einsatzes für das zeitgenössische Musikschaffen dieses Repertoire nicht im Mittelpunkt von Schmids Arbeit stand. Die erhobenen Aufführungszahlen zeigen deutlich, dass Schmid einerseits vor allem Musik der »Klassik« (228 Werke) aufführte und hier andererseits nur sehr wenige Komponisten (8) berücksichtigte. Schmid interpretierte hauptsächlich Kompositionen von Ludwig van Beethoven und Wolfgang Amadeus Mozarts, je annähernd 100 Werke. Das Schaffen von Joseph Haydn (24) spielte dagegen eine vergleichsweise geringe Rolle. Ein ähnliches Bild zeigt sich in der Musik zuvor und danach. In der Musik des »Barock« dominierten ganz klar Werke von Johann Sebastian Bach (57) und Georg Friedrich Händel (20). In der nachklassischen Musik bis zum Ende des 19. Jahrhunderts überwogen Werke von Johannes Brahms (35), Franz Schubert (24) und Robert Schumann (22). Schmid betonte mehrfach, dass er sich besonders für die Symphonien Robert Schumanns interessiere, und wehrte sich gegen das Missverständnis, diese Werke seien schlecht instrumentiert (S. 520). ← XXIII | XXIV →

| Werke | Komponisten | |

| »Barock« | 88 | 8 |

| »Klassik« | 228 | 8 |

| »Romantik« | 149 | 19 |

| »Moderne« | 116 | 24 |

| »Zeitgenössische Musik« | 39 | 22 |

Tabelle 3: Aufgeführte Werke und Komponisten, Zürich, 1949–58

Obwohl sich Schmid seit der Studienzeit sehr für Anton Bruckner begeisterte, dirigierte er in Zürich lediglich dessen 2. Symphonie (→K358 und →K359). Er führte also keineswegs die rege Bruckner-Pflege von Volkmar Andreae weiter (S. 646). Eine besondere Bedeutung kam jedoch der Musik jener Komponisten zu, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts aktiv waren (»Moderne«). Dazu gehörten auch die Komponisten der Zweiten Wiener Schule, deren Werke Schmid besonders fördern wollte. In der Tonhalle-Zeit dirigierte er aber nur wenige Werke von Alban Berg (2), Arnold Schönberg (3) und Anton Webern (1). Eine viel gewichtigere Rolle spielte das Œuvre von Othmar Schoeck (14), dessen Schaffen Schmid in Glarus noch offen abgelehnt hatte (S. 191), auch Bé la Bartók (11), Max Reger (10), Igor Strawinsky (10) oder Arthur Honegger (8) wurden häufiger berücksichtigt. Bei der Interpretation der Werke Gustav Mahlers ist weniger die Anzahl der aufgeführten Werke (3) bemerkenswert als vielmehr der Umstand, dass Schmid eine der ersten Aufführungen der 10. Symphonie (→K173) leitete (S. 504).

Insgesamt ist zu beobachten, dass die Anzahl der gespielten Komponisten kontinuierlich zunahm, je moderner diese waren. Bezüglich der Komponisten, die derselben Generation wie Schmid angehörten und deren Werke überhaupt in einem Konzert der Tonhalle-Gesellschaft aufgeführt wurden, ist zu beobachten, dass Schmid ausser Willy Burkhard (6) keinen Komponisten bevorzugte, sondern die ganze Breite des zeitgenössischen Musikschaffens präsentieren wollte. So dirigierte er 39-mal Kompositionen von insgesamt 22 Komponisten seiner eigenen Generation. ← XXIV | XXV →

Editorisches

Zur Quelle

Allgemeines. Grundlage der vorliegenden Edition ist das Typoskript »Durchs Leben geführt. Erinnerungen eures Vaters Erich Schmid«, auch als »Lebenserinnerungen« (S.1) bezeichnet, das sich im Nachlass von Erich Schmid in der Zentralbibliothek Zürich (Mus NL 37:IV:A 6) befindet. Das Konvolut umfasst 490 beschriftete Seiten, von denen die letzten vier handschriftlich abgefasst sind. Schmids Erinnerungen umfassen die Jahre 1907 bis 1971 und liegen in sehr unterschiedlicher sprachlicher Qualität vor. Während die Jahre bis zur Saison 1957/58 der Tonhalle-Periode sorgfältig ausgearbeitet sind, überwiegt in den Darstellungen der folgenden Jahre eine tabellarische Aufzählung der mit dem Radio-Orchester Beromünster aufgeführten Werke. Aus redaktionellen Gründen wurde auf die Edition dieses letzten Abschnittes verzichtet. Daher betrifft die Edition der Autobiographie die Jahre 1907 bis 1958.

Datierung. Wie zwei Datierungen in der Autobiographie zeigen, arbeitete Schmid in den 1990er Jahren an seiner Lebensdarstellung: »Arni, den 1. Mai 1990« (S. 175) und »Wir Beide waren ja mit Beiden eng befreundet und diese Freundschaft ist bis heute (ich schreibe Februar 1991) eine enge geblieben« (S. 333). Bereits 1992 konnte Kurt von Fischer auf die Lebensbeschreibungen zurückgreifen, die zu diesem Zeitpunkt bis in die frühen 1940er Jahre ausgearbeitet waren.14

Zur Darstellung

Allgemeines. Die Edition präsentiert den von Schmid vorgelegten Text und ergänzt diesen mit kommentierenden Anmerkungen. Schmid gliederte die Autobiographie in Kapitel, die sich an der Chronologie der Ereignisse orientieren. Diese Einteilung sowie die originale Absatzgestaltung wurden übernommen. Die Originalpaginierung des Typoskripts wurde der Edition in Klammern [22] beigegeben, um Verweise in früheren Publikationen auf die originale Quelle verständlich zu machen. Seitenangaben in der vorliegenden Edition beziehen sich aber immer auf die Neupaginierung. ← XXV | XXVI →

Quellenzitate. Schmid griff bei der Gestaltung der Autobiographie auf zahlreiche Quellen, besonders Briefe, Rezensionen oder Programmtexte, zurück. Er übertrug diese Quellen nicht immer dem Original entsprechend. Besonders bei den eigenen Briefen versuchte er, frühere Formulierungen zu verbessern oder anzupassen. Diese Veränderungen gegenüber der Vorlage wurden nicht rückgängig gemacht; denn die von Schmid verwendeten Quellen sind grösstenteils in Band 2 zu finden. Somit lassen sich Quellenvergleiche auch dort anstellen, wo diese nicht schon in den Kommentar Eingang gefunden haben. Um den Quellenbezug zu verdeutlichen, wurden von Schmid vorgenommene Auslassungen mit […] gekennzeichnet.

Zur Transkription

Schreibversehen. Die Übertragung erfolgte weitgehend diplomatisch. Wo eindeutige Schreibversehen vorliegen, wurden diese stillschweigend korrigiert. Dies betrifft insbesondere Flüchtigkeitsfehler wie fehlende Punkte bei Umlauten, fehlende Buchstaben oder Vertauschungen von Buchstaben, fehlende oder überflüssige Abstände, fehlende Schlusszeichen bei Zitaten usw., wie sie in einem Typoskript typischerweise vorkommen.

Orthographie, Idiomatik und Interpunktion. Im Gegensatz zur Transkription der Briefe (Band 2) wurden stilistische und orthographische Eigenarten, die nur sehr vereinzelt vorkommen, der Orthographie der Entstehungszeit (um 1990) angepasst: »ein bischen« wurde zu »ein bisschen« oder »a capella« zu »a cappella« vereinheitlicht. Eigenheiten in den Briefzitaten wurden hingegen nicht einer orthographischen Aktualisierung unterzogen, falls sie den Quellen entsprechen. Die Darstellung der Umlaute ae, oe, ue im Typoskript wurde stillschweigend zu ä, ö und ü aufgelöst, ausgenommen Schmids Schreibweise seines Lehrers Arnold Schönberg, den er konsequent mit oe schreibt. Diese Eigenart wurde beibehalten. Der Buchstabe ß wurde, wenn es sich um Zitate handelt, übernommen; ansonsten zu ss vereinheitlicht. Die Interpunktion wurde beibehalten, lediglich bei offensichtlichen Fehlern wie fehlenden Schlussklammern, fehlendem Doppelpunkt vor einem Zitat usw. wurden Ergänzungen angebracht.

Korrekturen. Streichungen einzelner Wörter und Tilgungen ganzer Stellen wurden stillschweigend berücksichtigt. Handschriftliche Ergänzungen zum Typoskript und andere Korrekturen des Verfassers, wie nachträglich eingefügte fehlende Buchstaben, wurden übernommen. Die – zum Teil umfangreichen – Einfügungen wurden stillschweigend integriert. ← XXVI | XXVII → Schmid ergänzte die Autobiographie an vielen Stellen mit Hilfe von Einlageblättern. Diese wurden stillschweigend integriert. Die Edition gibt somit den letzten Stand der jeweiligen Korrektur wieder.

Zum Kommentar

Quellennachweis. Der dem Originaltext beigefügte Kommentar schafft in erster Linie einen Bezug zu den von Schmid verwendeten Quellen. Der Autor war Zeit seines Lebens darauf bedacht, die Dokumente seines Lebens, seien es Kompositions- oder Textmanuskripte, Programmhefte und Rezensionen, Briefe, Tondokumente und Fotografien, aufzubewahren, um sie später zur Abfassung seiner Autobiographie verwenden zu können. Alle diese Dokumente sind im Nachlass Schmid in der Zentralbibliothek Zürich unter der Signatur Mus NL 37 aufbewahrt. In einem ersten Schritt wurden, wo immer möglich, die in der Autobiographie erkennbaren Quellenzitate (Briefe, Programmhefte, Rezensionen) einer im Nachlass vorhandenen Quelle zugeordnet.

Der Nachweis der handschriftlichen Quellen erfolgt mit einer abgekürzten Version der Signatur: Aus CH-Zz, Mus NL 37:III: Cb 1942: 36 (Brief von Emil Schmid an Schmid) wird III: Cb 1942: 36. Identisch verfahren wird bei der Angabe von Musikmanuskripten, Skizzen usw. Ein Verzeichnis der verwendeten handschriftlichen Quellen findet sich im Anhang dieses Bandes. Bei Briefen werden nur diejenigen Quellen mit Signatur angegeben, die nicht in Band 2 Aufnahme gefunden haben und dort verifiziert werden können. Der Verweis auf im Volltext transkribierte Briefe erfolgt mit der Abkürzung →B. Schmid verwendete auch zahlreiche gedruckte Quellen, wie Programmhefte, Rezensionen oder das Vereinsorgan Echo vom Glärnisch. Auch diese Dokumente werden mit verkürzten Signaturen nach demselben Muster identifiziert.

Konzerte und Radioaufnahmen. Schmid verweist in der Autobiographie auf zahlreiche eigene und fremde Konzerte. Alle diese Konzerte werden, falls sie identifiziert werden konnten, auf zwei unterschiedliche Arten nachgewiesen: 1) Konzerte, an denen Schmid als Dirigent, Interpret oder Komponist beteiligt war, wurden im Volltext erfasst und in Band 3 (Konzertprogramme und Radioaufnahmen) in chronologischer Reihenfolge präsentiert; der Verweis lautet →K. 2) Konzerte, die Schmid lediglich besucht hat, an denen er aber nicht aktiv beteiligt war, werden direkt im Kommentar nachgewiesen. Dabei orientiert sich die Darstellung der Konzertinformationen an den originalen Konzertprogrammen, wurde also di ← XXVII | XXVIII → plomatisch übernommen. Komponistennamen werden hingegen wie in den Konzertprogrammen standardisiert angegeben. Das gleiche Verfahren gilt für die Radioaufnahmen, die, wo immer möglich, identifiziert wurden und in Band 3 (Konzertprogramme und Radioaufnahmen) nachgeschlagen werden können; der Verweis lautet →R.

Die Quellen aus dem Nachlass Schmid wurden mit weiterführenden Dokumenten aus dem Archiv der Tonhalle-Gesellschaft Zürich (CH-Zsta, VII. 151.), wie etwa Programmheften, Protokollen der verschiedenen Organe der Tonhalle-Gesellschaft, Verwaltungsakten und Personendossiers, kombiniert. Diese Quellen erhellen meist den von Schmid beschriebenen Vorgang und zeigen eine alternative Sicht auf die Geschehnisse. Diese Quellen werden mit voller Nennung der Signatur angegeben. Analog verfahren wird bei den Quellenbeständen zum Frankfurter Konzertleben und den Verwaltungsakten des Hoch’schen Konservatoriums, die im Stadtarchiv Frankfurt am Main/Institut für Stadtgeschichte (D-Fsa) aufbewahrt sind.

Personen. Sämtliche von Schmid erwähnten Personen werden identifiziert und in abgestufter Ausführlichkeit dargestellt: 1) Personen von allgemeiner historischer Bedeutung, die leicht in gängigen Lexika nachgeschlagen werden können (z.B. Wolfgang Amadeus Mozart), erscheinen nur im Register. 2) Personen, die einen engeren Bezug zu Schmid aufweisen (z.B. Bernard Schule), aber ebenfalls leicht nachgeschlagen werden könnén, werden nur mit ihren exakten Lebensdaten erfasst. 3) Personen, die einen engen Bezug zu Schmid oder zum Musikleben von Balsthal, Solothurn, Frankfurt, Berlin, Glarus oder Zürich haben, werden mit einem Biogramm vorstellt (z.B. Arnold Schönberg). Gegebenenfalls wird auf Erich Schmids Korrespondenz mit diesen Personen verwiesen. 4) Personen, zu denen keine lexikalischen Informationen vorlagen, wurden mittels Archivrecherchen oder durch die Kontaktaufnahme mit Nachkommen identifiziert und werden mit ausführlichen Biogramme dargestellt (z.B. Hedwig Vonlanthen-Walz). Damit sollen musikhistorische Lücken geschlossen werden. Die verwendeten, abgekürzt zitierten Lexika können via Abkürzungsverzeichnis identifiziert werden. Andere Informationsquellen wie Zeitungsberichte oder Nekrologe werden speziell angegeben.

Historischer Kontext. Kommentare zum historischen Kontext sind auf ein Minimum beschränkt. Vereinzelt werden politische Ereignisse erläutert, die nicht aus dem Zusammenhang erklärlich sind. Die verwendete Sekundärliteratur wird nachgewiesen. ← XXVIII | XXIX →

Dank

Dieser Band hätte nicht entstehen können ohne das Wohlwollen und die Unterstützung zahlreicher Personen und Institutionen. An erster Stelle gilt der Dank Martin und Andreas Schmid, die der Veröffentlichung von Schmids Autobiographie zugestimmt haben. Martin Schmid begleitete die Edition der Autobiographie zudem von Anfang an als aufmerksamer Lektor und Ratgeber. Ohne die Initiative von Heinz Holliger, der eine Edition von Schmids Lebenserinnerungen als vordringlich erkannt hat und das Projekt mit der Weitergabe des Zürcher Festspielpreises 2007 unterstützte, wäre diese Publikation nicht möglich gewesen. Ein besonderer Dank gilt auch dem Leiter des Forschungsschwerpunkts Musikalische Interpretation der Zürcher Hochschule der Künste, Dominik Sackmann, der trotz institutioneller Umwälzungen dem Projekt über die lange Laufzeit die Treue gehalten und als akribischer Lektor gedient hat.

Zudem sei den Mitarbeitern von verschiedenen Bibliotheken und Archiven gedankt, die den Zugang zu Dokumenten ermöglichten: vorab der Zentralbibliothek Zürich (Urs Fischer, Heinrich Aerni, Daniel Gloor), Stadtarchiv Zürich (Anna Pia Maissen, Karin Beck, Caroline Senn, Nadine Schwald), Stadtarchiv Frankfurt am Main/Institut für Stadtgeschichte (Claudia Schüßler), Peter Cahn, Deutsches Rundfunkarchiv (Antonia Wetzler), Landesarchiv Glarus (Fritz Rigendinger, Erika Kamm), Archiv Glarner Konzert- und Vortragsgesellschaft (Jakob Brauchli), Archiv der Basler Mission (Guy Thomas, Claudia Wirthlin), Archiv der Liturgie- und Gesangbuchkonferenz der evangelisch-reformierten Kirchen der deutschsprachigen Schweiz (Andreas Marti), Archiv der Neuen Zürcher Zeitung (Barbara Stolba), Universitätsbibliothek Basel (Christoph Ballmer) sowie der Zentralbibliothek Solothurn (Mara Meier).

Eine erste Transkription des Textes nahm Werner Sackmann vor. Als zuverlässiger Lektor fungierte wie gewohnt Martin Uhlenbrock. Für den Satz und die enge Begleitung des Projekts danke ich Christian Moser besonders. Zudem sei meinem persönlichen Umfeld gedankt, meinem Vater Fritz Näf für die Anregung, mich mit Erich Schmid zu beschäftigen, meiner Mutter Ursula für die stetige Unterstützung und meiner Familie (Naemi von Orelli-Näf, Laurin und Yael) für die grosse Geduld und das Verständnis für diese Arbeit. ← XXIX | XXX → ← XXX | 1 →

1Peter Gradenwitz, »Erich Schmid – Chronist seiner Zeit«, in: Peter Gradenwitz, Arnold Schönberg und seine Meisterschüler. Berlin 1925–1933, Wien: Peter Zsolnay Verlag 1998, S. 74–86.

2Lukas Näf, »Wege zum reifen Musiker: Zur Ausbildung von Erich Schmid in Frankfurt und Berlin (1927–1933)«, in: Erich Schmid (1907–2000) Symposium zum 100. Geburtstag des Schweizer Komponisten Zürich, 20. Januar 2007 (Schweizer Jahrbuch für Musikwissenschaft Neue Folge 26), Bern: Lang 2007, S. 15–39.

3Ulrike Kienzle, Neue Töne braucht das Land. Die Frankfurter Mozart-Stiftung im Wandel der Geschichte (1838–2013) (Mäzene, Stifter, Stadtkultur 10), Frankfurt am Main: Frankfurter Bücherstiftung 2013, S. 349.

4Kienzle, Neue Töne braucht das Land, S. 351.

5Peter Maurer, Anbauschlacht. Landwirtschaftspolitik, Plan Wahlen, Anbauwerk 1937–1945, Zürich: Chronos 1985.

6Echo vom Glärnisch 17 (1943), H. 3, S. 30.

7Ebd., S. 33.

8Glarner Nachrichten, 18. Januar 1941.

9Theo Mäusli, »Schweizerische Musik – ein Sektor in der Front der geistigen Landesverteidigung«, in: Ulrich Mosch (Hg.), »Entre Denges et Denezy …«. Dokumente zur Schweizer Musikgeschichte 1900–2000, Mainz: Schott 2000, S. 418.

10Norbert Graf, Die Zweite Wiener Schule in der Schweiz. Meinungen – Positionen – Debatten (Schweizer Beiträge zur Musikforschung 16), Kassel: Bärenreiter 2010, S. 128.

11Vgl. zur Berufung auch René Karlen, Untersuchungen zur Programmpolitik der Tonhalle-Gesellschaft im ersten Jahrhundert der Neuen Tonhalle (1895–1995), Dissertation Universität Zürich 1998, S. 59–61.

12Karlen, Untersuchungen, S. 92.

13Ebd., S. 69.

14Kurt von Fischer, Erich Schmid (Neujahrsblatt der Allgemeinen Musikgesellschaft Zürich 176), Zürich: Hug 1992, S. 7.

Die Kindheit

Diese Aufzeichnungen schreibe ich für meine Kinder in der Hoffnung, ihnen damit einen Blick in mein Leben mit seinen vielfältigen Aspekten und Erfahrungen zu vermitteln. Auch wenn ich mich bemühen werde, Tatsachen zu berichten, so soll doch das, was wir als Erinnerung bezeichnen, und was bekanntlich nicht immer ganz zuverlässig ist, als oberste Maxime dieser Niederschrift gelten, in der Meinung nämlich, dass gerade die Atmosphäre des Erinnerns mit allen seinen Fazetten dem Leser ein lebendigeres Bild vermittelt, als das Aufzählen von Fakten. Immerhin möchte ich beifügen, dass mir eben für die Aufzeichnung von Tatsachen geradezu ein Arsenal von Unterlagen zur Verfügung steht. Vor allem verdanke ich dies meinen Eltern, die Vieles, was mit meiner Jugend in Verbindung steht, aufbewahrten, so etwa Briefe, Zeugnisse, Bilder u.s.w. Mein Vater1 hat in den letzten Jahren seines Lebens vieles geordnet, so dass es leicht auffindbar ist. Für die Zeit meiner beruflichen Tätigkeit stehen mir dann die eigenen Sammlungen zur Verfügung.

Wenn ich, was doch wohl selbstverständlich ist, nun mit meiner Geburt beginne, so möchte ich nicht behaupten, dass ich mich daran erinnere. Aber glücklicherweise stehen zur Aufhellung dieses Ereignisses Aufzeichnungen von Vater und Mutter2 zur Verfügung, die ja viel glaubwürdiger ← 1 | 2 → sind als Erzählungen, die man mir später etwa zum Besten gab. Ein Brief3 meines Vaters an den seinigen,4 am Tage meiner Geburt geschrieben, und ein ebenso adressierter meiner Mutter am fünften Tag hernach geben ein anschauliches Bild des Geschehens.5 Auf meinem Geburtsschein steht geschrieben: »Den ersten Januar 1907 um 12.30 Uhr ist geboren worden zu Balsthal Schmid Erich, Karl, Theodor.«6 Es soll ein stürmischer Tag gewesen sein, dieser 1. Januar. Dass es ein ungewöhnlicher Tag ist im Jahresablauf, hat sich durch mein ganzes Leben in vor- wie auch nachteiliger Weise erwiesen. Dass es gerade dieser Tag sein musste, war nicht ohne weiteres vorauszusehen, denn ich hatte meiner Mutter schon recht lange Zeit vorher schreckliche Schmerzen verursacht. Ich wog auch bei der Geburt 8 Pfund 210 Gramm und hatte einen kolossalen Kopf und Körperbau (»grobknochig« schreibt die Mutter) und der Kopf war voll dunkelblonder Haare, wie die exakten Berichte festhalten. Es war also kein Grund, noch lange zu warten mit dem Eintritt ins Weltall. Wahrscheinlich wollte ich einfach nicht der Letzte sein im Jahr, sondern zum mindesten einer der Ersten. Das hat sich auch später im Leben bewährt, auch wenn dies jetzt etwas unbescheiden klingen mag. – Und nun die Namen: Erich, der Rufname, war der Mutter besonders lieb, Karl stand zu Ehren des Grossvaters, und Theodor heisst Gottesgeschenk, wie mein Vater zur Erklärung

[2]gab. – Es scheint, dass ich mich zu|nächst »prächtig« entwickelte und beim Weihnachtsbaum 1907 soll ich schon sehr lebhaft auf die Kerzlein reagiert ← 2 | 3 → haben. – Ich war nicht das erste Kind meiner Eltern. Ein dreijähriger Bub, Fredi7 genannt, erwartete mich sehnlichst und begrüsste mich als »Schwöschterli«, bis er – verhältnismässig bald – einsah, dass seine Prognose unwiderruflich falsch war. So wie er nie Alfred gerufen wurde, wurde auch meinem Namen zu Hause eigentlich nie die Ehre angetan und ich hörte also, mehr oder weniger folgsam, auf Rick, Ricki oder Rickolo. Meine Mutter aber schrieb meinen richtigen Namen, wenn schon, immer »Erik«. Ich weiss nicht warum. – Zwischen Fred und mir wurde noch ein Mädchen geboren, doch es starb kurz darauf, hingegen kam drei Jahre nach mir noch ein Brüderchen zur Welt, nämlich Heinrich,8 kurz Heini genannt. Mein Gedächtnis reicht nicht so weit zurück, als dass ich mich erinnern könnte, ob auch ich damals ein »Schwöschterli« erwartete. Aber eines weiss ich noch genau. Ich durfte zur Entlastung der Mutter meinem Brüderchen hie und da den Schoppen geben und hartnäckig hat sich mir zeitlebens der Zungengeschmack des sogenannten »Nuggi« eingeprägt! Auch was da herauszusaugen war, mundete mir scheinbar. Ich denke, die Mutter hat wohl hie und da mit Verwunderung bemerkt, dass Bruder Heini, wenn ich die Nahrung lieferte, besonders rasch damit fertig wurde. Nun, mein kindlicher Diebstahl hat bei meinem Bruder nie Anzeichen von Unterernährung zur Folge gehabt.

Im Übrigen waren wir drei Buben im Alter soweit auseinander, dass jeder sich selbständig entwickeln konnte. Und wir waren denn auch sehr verschieden; jeder hatte seine eigenen Interessen und ist denn auch seinen eigenen Weg gegangen, wie die spätere Entwicklung bestätigt. Dadurch dass jeder Fähigkeiten auf anderen Gebieten zeigte, gab es nie so etwas wie Konkurrenzkampf oder Neid. Gewiss, wir konnten uns recht ergiebig ← 3 | 4 → streiten, wobei von mir aus gesehen, dem älteren Bruder gegenüber körperliche Kraft von Vorteil war, der jüngere aber mehr im Wortstreit glänzte, der oft einen erzürnten roten Kopf bei ihm zur Folge hatte, was dann letztlich doch auch zu Handgreiflichkeiten ausarten konnte. Fredi brauchte später seine körperlichen Anlagen – er war auch ein guter Turner – wie Heini seine Fähigkeiten des Diskutierens. Und ich? Ja eben, ich stand dazwischen – das Weltkind in der Mitten – mit meinen künstlerischen Anlagen. – Diese drei Charaktere also waren vereint in einem Elternhaus von ganz besonderer Ambiance. Es war das Balsthaler Pfarrhaus. Während der ganzen Jugendzeit durften wir uns hier entwickeln, jeder seinen Anlagen gemäss.

Wer waren die Eltern? Der Vater, der seine Mutter9 früh verloren hatte, stammte aus einem Haus, in welchem offene Geistigkeit und Frömmigkeit sich die Waage hielten. Grossvater Schmid, ein Schwabe aus Welzheim in Württemberg, kam als junger Lehrer nach Basel, wo er sich ganz besonders der Mädchen- und Frauenbildung widmete. Er gründete – es war dies sozusagen sein Lebenswerk – die Basler Frauenarbeitsschule, der er bis ins hohe Alter als Leiter vorstand.10 Dem hochgeachteten Mann, der unter

[3]dem I Namen »Naibabbe« allgemein bekannt war, wurde das Basler Bürgerrecht verliehen.11 So sind wir also erst in dritter Generation Schweizer; ← 4 | 5 → Recherchen aber haben ergeben, dass unsere Vorfahren aus der Ostschweiz nach Württemberg ausgewandert waren.12 – Ich erinnere mich noch gut an diesen Grossvater. Er hatte einen Kopf wie Franz Liszt und als kleiner Bub hatte ich sehr Respekt vor ihm. Mein Vater hatte noch einen Bruder,13 eine Schwester14 und eine Stiefschwester,15 denn Grossvater Schmid war zweimal verheiratet. Es ist eigenartig, dass die beiden Brüder, jeder auf seine Art, künstlerische Begabungen zeigten. Heinrich Alfred Schmid, unser Onkel, hat als Kunsthistoriker im ersten Viertel dieses Jahrhunderts durch seine Arbeiten über Grünewald,16 Holbein17 und Böcklin18 Wesentliches geleistet. – Bei unserem Vater waren die künstlerischen Interessen breiter gefächert. Für ihn war zwar die Musik ein zentrales Anliegen – er hatte einen schönen Bariton, spielte Violine und etwas Klavier – doch war er auch allen andern Künsten gegenüber wahrhaft aufgeschlossen, was in seinem Leben eine grosse Rolle spielen sollte, auch wenn er keine Künstlerlaufbahn antrat, sondern nach dem Abschluss als Sekundarlehrer und kurzer Tätigkeit als Privatlehrer sich dem theologischen Studium widmete. So wurde er als erster protestantischer Pfarrer nach Balsthal berufen, also in eine Diasporagemeinde mit stark katholischem Akzent.19 Die Gemeinde war nicht zahlenmässig, jedoch an Boden ← 5 | 6 → fläche gemessen ausserordentlich gross. Sie reichte Richtung Ost-West von Langenbruck bis nach Gänsbrunnen, und Nord-Süd vom Passwang bis ins Gäu, einbezogen die drei Juraketten. Die Protestanten waren auf diesem Gebiet wirklich zerstreut und ihre Betreuung forderte den vollen Einsatz des Seelsorgers. Damals gab es natürlich noch keine Autos. Unser Vater besass aber auch kein Velo. Er war ein ausserordentlich guter Läufer und hat viele seiner Gänge, auch auf die Jurahöhen stets zu Fuss gemeistert. Für das »Tal« gab es die Postkutsche, im Winter bei Schnee etwa den Pferdeschlitten. Nur Oensingen und Egerkingen waren mit der Bahn erreichbar, auch etwa Welschenrohr über Solothurn. Vier Stationen waren zu betreuen, so dass unser Vater in der Regel an drei Sonntagen des Monats je zweimal predigte. Unvergesslich jene Sonntage, da er nach dem Mittagessen zum Grossbrunnersberg, eine gute Stunde entfernt auf der mittleren Jurakette gelegen, aufbrach, um den Bauern dort oben, die ihrerseits von weit her kamen, die Bibel auszulegen. Wenn einer von uns ihn dabei begleitete, hat es ihn gefreut, obwohl beim Aufstieg kaum gesprochen wurde, weil sich der Vater auf die bevorstehende Aufgabe konzentrierte. Aber auf den Heimwärtswanderungen gab’s doch viel Schönes zu diskutieren und in der herrlichen Abendsonne, wenn sie sich mit ihren Strahlen über die Bergwelt ausbreitete, genoss man gemeinsam, oft Wanderlieder singend, die vielfältige Natur der Jurahöhen und den Blick bis zu den Alpen. – Diesen kurzen Situationsbericht gebe ich, um zu zeigen, wie sehr unser Vater durch sein Amt beansprucht war. Und da er es mit fast rücksichtslosem Einsatz ausfüllte – der Beruf als Berufung empfunden, stand immer an erster Stelle, – musste alles andere, also auch das | Familienleben

[4]zurückstehen. Das klingt wie ein Vorwurf, ist es aber nicht, denn zu lebendig haften noch die Erinnerungen an die väterliche Fürsorge und die so vielseitig anregende Persönlichkeit, die unserer Jugend mannigfaltige, seelische und geistige Bereicherung spendete.

Abb. 1: Emil Schmid und Margarethe Schmid-Hartmann, Eltern von Erich Schmid, um 1900, Privatbesitz Martin Schmid

← 6 | 7 →

Aber der Mittelpunkt der Familie war doch die Mutter. Sie war eine ungewöhnliche Frau, wenn der Vater, bedingt schon durch seine Stellung ← 7 | 8 → und Aufgabe zwar geehrt war, aber auch Feinde hatte, die Frau Pfarrer war in der ganzen Gemeinde verehrt und beliebt. Sie stammte aus dem Bündnergeschlecht der Hartmann und war unter 10 Kindern eine Tochter des Missionars Hartmann,20 der als erster von der Basler Mission nach Indien ausgesandt wurde. Unsere Mutter wurde denn auch in Indien geboren, kam aber als Kind in die Heimat zurück und wuchs, wenigstens teilweise, im Basler Missionshaus auf. Fünf Mädchen und fünf Knaben haben sich alle zu tüchtigen Menschen entwickelt und der Kontakt unter den Geschwistern war ein inniger.21 Zwei Brüder lebten in Ägypten, wo der eine22 in Kairo, der andere23 in Suez als Ingenieure hohe Stellungen inne hatten. Ein Bruder war der bekannte Bündner Historiker und lange Zeit Vorsteher der evangelischen Lehranstalt in Schiers, Benedikt Hartmann.24 Zwei andere Brüder waren Schreiner, der eine davon ein angese ← 8 | 9 → hener Restaurateur in Chur.25 Die Schwestern waren tüchtige Hausfrauen. Alle haben wir sie – dank der geschwisterlichen Harmonie – zum Teil öfters gesehen. Aber auch der Grossvater mit seinem schönen, weissen Bart – er ist in Grabs gestorben – ist mir noch lebhaft in Erinnerung. Aber auch diese Grossmutter26 sah ich nie. Sie ist in Indien gestorben. – Die Aufgaben unserer Mutter waren vielfältig. Als Pfarrersfrau hatte sie Pflichten an der Seite ihres Gatten, deren Erfüllung sie zeitweise überbeanspruchten. Ihr Wesen, eine eigentümliche Mischung von fraulicher Intelligenz, Klugheit und Herzenswärme aber strahlte weit herum und zog die Mitmenschen an, die ihr Vertrauen entgegenbrachten. Alle kamen zu ihr, die Kinder, die Frauen mit ihren Sorgen, alle, die mühselig und beladen waren. Und alle wurden auf irgendeine Art von dieser Frau beschenkt. So durften auch wir zu unserer Mutter kommen mit allen unseren Nöten. Sie zeigte Verständnis. Und wenn sie mit uns streng war und uns sogar züchtigen konnte, lag auch das in ihrem Wesen begründet. – Unsere Mutter war nicht sehr gesund. Sie hat viele Krankheiten überwinden müssen. Eines ihrer Hauptleiden war der Rheumatismus, dem man damals so ziemlich hilflos gegenüber stand, und der sie bis zum Lebensende oft schwer behinderte. Diese oft unerträglichen Schmerzen trug sie aber mit vorbildlicher Tapferkeit. Ich glaube, ein unerschütterliches Gottvertrauen hat ihr viel geholfen. – Im Hinblick auf meine Anlagen wäre zu sagen, dass auch unsere Mutter sehr musikalisch war und eine schöne Altstimme besass, die sie oft einsetzen konnte.

Das Balsthaler Pfarrhaus, das durch einen Trakt, in welchem Waschküche und Abstellraum untergebracht sind, direkt mit der Kirche verbunden ist und so einen in sich, | nach der Strasse hin abgerundeten Komplex

[5] bildet, ist im Jahre 1906 fertig gebaut und eingeweiht worden.27 Nach ← 9 | 10 → Norden und Westen hin war ein grosser Garten angelegt mit klar abgegrenzten Beeten und Kieswegen, und ebenso klar aufgeteilt in einen Blumen- und einen Gemüsegarten. Die Einfriedung bestand aus einem langen Lattenzaun, der mit zahlreichen Stachel- und Johannisbeerstauden bepflanzt, nach aussen hin die freundliche Abschirmung bot. Die empfindlichen Brom- und Himbeeren aber wurden an der inneren Kirchenmauer gepflanzt. Da während der Bauzeit der gute Humus zwar weggeführt, aber nach Abschluss der Arbeiten nicht mehr zurückgebracht wurde, brauchte es viele Jahre mühsamer Arbeit, bis der Ertrag befriedigend war. Das Haus selbst, mit Front nach Süd-Westen – also gegen das von Weissenstein- und Hauensteinkette eingerahmte »Tal«, – zeigte einen recht originellen, gut ausgedachten Plan. Durch die Haustüre gelangte man direkt in den Treppenflur, von welchem geschwungene Treppenanlagen in die zwei oberen Stockwerke führten. Dass die Treppengeländer uns wunderbare, wenn auch nicht ganz ungefährliche Rutschbahnen lieferten, sei nur nebenbei gesagt. Im Parterre waren die Küche, das Esszimmer – wo man sich meistens aufhielt – das schöne Wohnzimmer, wo nicht wir, aber die Gäste empfangen wurden – und das sogenannte Gemeindezimmer untergebracht. Von der Küche gelangte man über eine kleine Treppe direkt in den Garten. Im ersten Stock lag nach Osten das Studierzimmer des Vaters – mit der gedeckten Veranda nach Westen – darunter gab es noch eine offene Veranda direkt gegen den Garten hin – zwei Schlafzimmer, ein Gästezimmer und ein Badezimmer. Im zweiten Stock waren noch vier verschieden grosse Mansardenzimmer, z.T. mit prächtigem Ausblick ins Tal und auf die Berge, und der Aufstieg zum Estrich, als Gegenpol zu den dunklen, für uns Kinder furchterregenden, aber zahlreichen Kellergeschossen. ← 10 | 11 →

Kirche und Pfarrhaus lagen mehrere Jahre ganz ausserhalb des Dorfes und waren sehr den Wetterlaunen ausgesetzt. Vor allem konnten Westwind und Bise unser Haus gewaltig erschüttern. Das habe ich nicht nur bei meiner Geburt erlebt, sondern später noch oft, aber dann mit Bewusstsein. Ich muss auch gestehen, ich liebte diese Stürme in der Geborgenheit des Hauses und ich habe dieses eigenartige Gefühl bis zum heutigen Tag bewahrt.